Sur / Reseña / No. 252

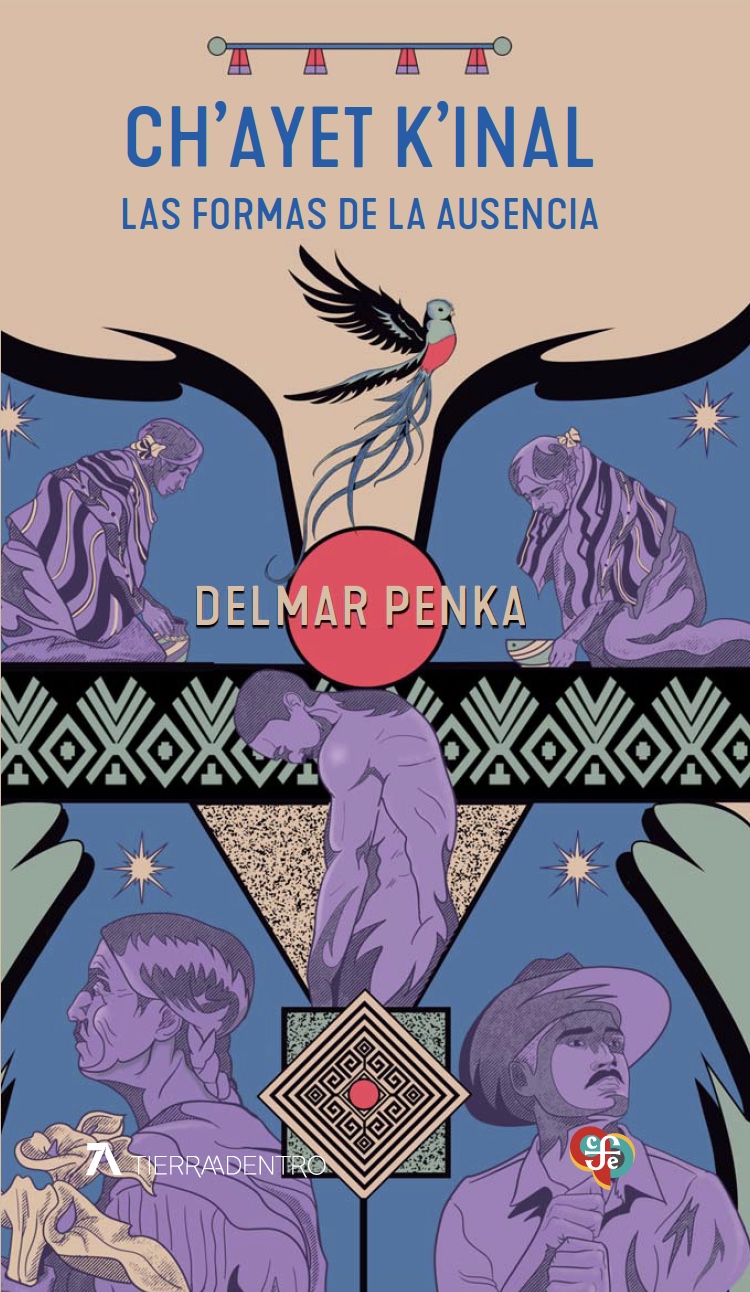

Ch'ayet K'inal

Delmar Penka

Tierra Adentro

México, 2024, 247 pp.

Delmar Penka

Tierra Adentro

México, 2024, 247 pp.

Ch'ayet k'inal (2024) o Las formas de la ausencia, publicado en la colección Tierra Adentro por el Fondo de Cultura Económica, es el segundo libro de Delmar Penka (1990), escritor de origen tseltal radicado en Chiapas. Traducido del tseltal al español por su mismo autor, esta voz, que es un murmullo individual y un alarido comunitario al unísono, nos demuestra que la pluralidad de vivencias siempre recae en el cauce de la vida humana.

Ch'ayet k'inal (2024) o Las formas de la ausencia, publicado en la colección Tierra Adentro por el Fondo de Cultura Económica, es el segundo libro de Delmar Penka (1990), escritor de origen tseltal radicado en Chiapas. Traducido del tseltal al español por su mismo autor, esta voz, que es un murmullo individual y un alarido comunitario al unísono, nos demuestra que la pluralidad de vivencias siempre recae en el cauce de la vida humana.Las formas de la ausencia, más que capítulos, tiene heridas. Como todas las narrativas indígenas de nuestro país, nos muestra un recuerdo en cada llaga, la sabiduría forjada por el sufrimiento y la melancolía, pero también nos enseña la fortaleza que emana de sus palabras y experiencias. Así, la lectura de este libro nos representa como sociedad y como sueño, es el eco de una voz fresca que retumba en la caja de resonancia que es la deuda histórica de un país asolado por la nostalgia.

Delmar Penka conserva de su oralidad tseltal no sólo la potencia creadora de imágenes, sino también el empoderamiento de su palabra con las claves de un demiurgo bilingüe capaz de adentrarnos, tanto desde su lengua mayense como del español, en un encuentro de dos naturalezas en un solo mundo: el mexicano. Es así como nos presenta un espejo que tiene al mismo tiempo la función de ventana, con una hospitalidad que nos hace sentir su dolor, su tristeza y la ternura que recuerda, evidenciando que estamos aquí para amar hasta que nos duela.

Este libro está constituido por siete capítulos donde se explora la ausencia en varias facetas. Desde la privación de objetos que delatan nuestra convivencia con la realidad, hasta las profundas separaciones que nos definen como seres para la muerte, pasando por aquellas que nos duelen porque no nos tocaron a nosotros.

En la primera sección, Ch'aybil biluketik (Cosas perdidas), se habla de estos objetos que de una u otra forma nos identifican; ya sea cierta ropa que nos caracteriza, un pasaporte, o las veredas que ya no caminamos, pero también las palabras que usamos, las amistades o la capacidad de contemplar. En la segunda sección Te stsaltomba o'tanil (El duelo), con una gran técnica ensayística, Penka explora el dolor que implica la separación por el sueño eterno; aquí su gran acierto es que nos envuelve en su melancolía, pues nos conduce frente a su Meme' (su bisabuela) la última vez que habló con ella; así nos conecta con nuestras propias pérdidas, con nuestro propio dolor.

Después tenemos dos desgarradores testimonios de la cotidianidad indígena en el México actual: K'ubul ay te jna (Lejos de casa) y Scha'ta jbajtik ta patil (Reencuentros postergados). En el primero se evoca la desventura de Humberto, un amigo cercano al autor que tiene la necesidad de migrar a Estados Unidos. Irse a otro país y dejar atrás la identidad desde la conformación de lo indígena se combinan para formar un relato profundo que nos permite conocer la ausencia no sólo como víctima sino también como victimaria; alejarse del hogar puede ser una forma de desdibujarlo. Cuando se renuncia a él nos llevamos una parte, y tanto lo que dejamos atrás como nosotros nos quedamos incompletos.

En la siguiente sección nos relata la angustia de la desaparición desde la mirada de los pueblos originarios. Sin victimizarse, Delmar Penka recuerda a su tía Delia, una mujer que se aleja de su comunidad para buscar una vida mejor, y de quien dejan de tener noticias. Así, las barreras del idioma, la oleada de violencia en Chiapas y la revictimización de ser mujer se vuelven parte de su memoria colectiva. El autor ensaya sus ideas desde el intelecto y desde las entrañas, transmitiendo un dolor que se convierte a la par que en un trágico recuerdo, en una denuncia que muestra lo que ocurre más allá de las ciudades, tan ajenas al azul del cielo que nombra el escritor en Las formas de la ausencia.

¿Y si lo que se nos perdiera fuera el alma? Pojbil ch'ulel (Alma despojada) y Tup'en k'ajk' (Fuegos extintos) exploran esa posibilidad. En una comunidad que tiene tan arraigada la tradición de los ancestros, Delmar Penka nos muestra cómo la ausencia de la palabra no sólo nos desconecta del mundo, sino que también impide empatizar con los demás. Nos explica cómo la depresión es una enfermedad ligada al extravío del alma y de la palabra, con fatales consecuencias para quien lo sufre.

Para cuando llegamos a la última sección, Jeltesel ta o'tan (Resurgir adentro) el recorrido ya ha sido emotivo; al leer este capítulo sentimos cómo hemos madurado con las vivencias del autor. Pero él no se detiene ahí, cierra con broche de oro al expresar cómo es que ante ese dolor de las ausencias crecemos, nos reconocemos humanos y nos volvemos más sabios. Es pues, un cierre que nos permite reconfortarnos

Sin lugar a dudas, Las formas de la ausencia es una lectura necesaria para entender nuestra actualidad; resulta sanador leer cómo Delmar Penka evoca el pasado de su tradición tseltal mientras, sumergiéndonos en el color vibrante de su voz narrativa y ensayística, también nos hace una invitación vigente a reflexionar las pérdidas, para desempolvar los viejos caminos que nos lleven de nuevo, como a Humberto o a la tía Delia, a casa.

Alejandro Durán Moctezuma (Morelia, 1991). Docente y maestro en Estudios del discurso por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Conduce el programa radiofónico El ideario. La fiesta de las ideas donde entrevista a escritoras y escritores mexicanos. Ha colaborado con la revista Río Seco.