El día que Antelma cumplió dieciocho años, el tío le dijo a mi madre que cerraría la fábrica. La decisión me enfureció. Había trabajado para él por años para convertirme en el heredero del negocio cuando, malagradecido, lo liquidó. Al menos el viejo era astuto. Había abierto una cuenta bancaria que produjo intereses formidables. Cuando leí su testamento, que además de la casa daba cuenta de mucho dinero, decidí acelerar su muerte. Sólo que nunca me imaginé lo que pasaría.

No puedo negar que Benjamín nunca fue un tacaño. Antes de morir, mi madre siempre estaba haciendo cuentas inútiles, pues nunca le hicieron falta ahorros. Mucha gente tuvo trabajo en la empresa. Era generoso en las navidades y en las emergencias. A mí, sin embargo, apenas me daba lo suficiente. Y si deseaba más, era preciso trabajar más y con mejores resultados.

El tío era un hombre solitario. Su única esposa murió muy joven. Debido a que mi padre nos abandonó, él cuidó de nosotros. Cada verano, el viejo quebraba una alcancía de barro donde insertaba dinero destinado a nuestros menesteres. La suma acumulada servía para comprar el uniforme escolar de Antelma y mis zapatos; cuadernos y lápices, así como libros y mochilas. Todos los años, cuando ingresábamos al colegio, los compañeros nos recibían maravillados. Eso fue así hasta que cumplí dieciséis años; entonces el tío me dijo que debía comenzar a trabajar. Mi hermana, en cambio, fue obligada a cursar enfermería.

En las tardes sabatinas, con un montón de papeles sobre la mesa de la sala, el viejo, entonces fuerte y lúcido, hacía los cálculos relativos a las inversiones y las ganancias. Mi madre aseguraba que el éxito del tío era resultado de su habilidad con los números. Los domingos, mientras almorzábamos, nos revelaba cuánto vendía, cuáles iban a ser los siguientes gastos y cómo buscaba incrementar las ganancias. A pesar de todo nunca vi que su progreso financiero me beneficiara.

Fue así como me harté de tantos quehaceres y de tantos años trabajando para él. Me había convencido de que mi tío ya debía pasar a la otra vida. Aunque al principio dudó, Antelma pensaba igual. Mi hermana también se había agotado de sus deberes, especialmente porque debía conservar la salud de un viejo enfermo lavando ropa maloliente y desvelándose todas las noches, además de cumplir con sus horas de estudio.

El tío Benjamín jamás olvidó entregarnos el gasto para sus medicamentos. Sabíamos que sufría. Era víctima de malestares terribles y pasaba las noches gimiendo. Era imposible dormir ya que requería atenciones por sus dolencias y, muy a menudo, llorando como una mujer enlutada, se lamentaba mientras intentábamos descansar.

Una vez la salud del anciano decayó y estuvo a punto de morir. Mi madre, perturbada por el suceso, no resistió más y falleció mientras dormitaba en su habitación. Había tenido una jornada muy pesada. Nadie estuvo con ella en sus últimos minutos.

El luto por mi madre motivó mi proyecto. Horas después del entierro, mientras nos disponíamos a comenzar el primer rosario, los vecinos platicaban con el tío sobre la tragedia. Cogí el brazo de Antelma y la llevé hacia la cocina.

—Tenemos que matar al tío. Está muy enfermo y nosotros desgastados. No podemos aguantar más.

—Como tú quieras, pero si nos descubren va a ser peor.

Contrario a lo que pensé, mi hermana ni se perturbó. Parecía que habíamos estado pensando lo mismo. Sólo respondió y, debido a que aún tenía cosas por hacer, se fue.

Culminaron los rosarios. El tío siguió jadeando. Los sollozos continuaron sus rumores entre los pasillos de la casa. Todas las noches, justo a las doce, Antelma salía de su habitación e iba al cuarto de Benjamín. Para los dolores disolvía dos pastillas y, en una pequeña jeringa, preparaba una dosis que, según el médico, sólo era un recurso para asegurar unas semanas más de vida.

Esa noche visité el cuarto de Antelma. Dormitaba sobre su mesa de trabajo. Había tres tazas vacías con restos de café en el fondo. Despertó y fue hacia su cama. Me senté a su costado y le dije que había resuelto cómo aceleraría la muerte del anciano.

—Ya te dije que si alguien se da cuenta nos va a ir muy mal —alegó cuando terminé de exponerle el plan.

A las doce dispuse la inyección del tío. Tripliqué la cantidad del medicamento contenido en la jeringa y, como mi hermana se había negado a suministrar la dosis, tuve que hacerlo.

—¿Qué pasa con Antelma? —preguntó el tío Benjamín. Su tono de voz me sorprendió. No parecía inquietarle mi presencia. Sólo le extrañó que mi hermana no estuviera, como siempre, hablándole de sus avances en la universidad al tiempo que le aplicaba la medicina. El anciano estimaba las atenciones de Antelma a quien, por lo demás, excusé sin complicaciones.

—Ella tiene un resfriado, tío. No se preocupe y descanse.

No pude dormir. Estuve pensando en él toda la noche. ¿Qué habría dicho mi madre si se enterara? ¿Cómo podría vivir con el remordimiento? No estábamos cometiendo un crimen. El tío dejaría de sufrir, pensé. El dinero de la herencia era lo de menos ya que tarde o temprano sería nuestro.

En la mañana escuché que Antelma volvía del mercado. Me levanté y fui a la cocina. No quisimos inspeccionar la habitación de Benjamín. Aunque logré un sueño de pocas horas, todavía me pesaban los párpados. Cogí una silla y miré la espalda de mi hermana. Ella estaba colocando un montón de tunas en la canasta. Volteó la mirada y murmuró:

—¿Cuánto líquido le diste?

—Llené la jeringa.

—¿Toda?

—Sí. También disolví cuatro pastillas—. Antelma me dio la espalda y cogió un cuchillo. Me aproximé.

—¿Ya estará muerto?

—No sé, ¿por qué no vas a ver?

Ambos escuchamos un ruido desde el corredor. Fuimos a la sala y el tío, como todos los domingos, estaba en el sillón leyendo el periódico.

—Buenos días, muchachos. ¿Cómo te sientes, Antelma?

—Muy bien, tío.

El viejo estaba lúcido. Se había levantado temprano para recoger el diario. Mi hermana fue a la cocina y la seguí. No entendíamos cómo sobrevivió. Era imposible que un enfermo, quien de vez en cuando pasaba días enteros desvaneciéndose, estuviera recostado en un sillón como si jamás se le hubiera siquiera dado una aspirina.

—¿Estás seguro de la cantidad de medicina que aplicaste? —preguntó Antelma cuando apenas nos reponíamos de la sorpresa.

—Sí, completamente seguro.

Durante el resto del domingo, mi hermana siguió pelando tunas. Me encerré en el cuarto pretextando que tenía trabajo que hacer. El tío nos dijo que iría al médico, pues llevaba semanas sin visitarlo. Así que aproveché el tiempo para concebir un nuevo plan.

Esta vez no fracasaría. La noche del domingo, justo a las doce, repetí la dosis. Apliqué la inyección. El tío ni siquiera hizo comentarios. Como de costumbre, sólo agradeció nuestras atenciones y, solidario, apagó su lámpara de mesa y dijo “buenas noches”.

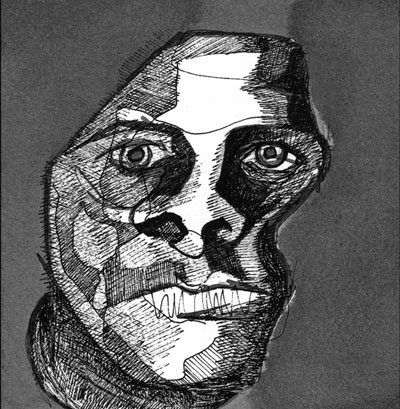

En punto de las dos, escudado por una sinfonía de grillos, cogí una almohada. Me acerqué a la cama del anciano. Estaba dormido. Me di cuenta de que mis brazos temblaban. Pero no me detuve. Tras mirarlo por unos instantes, puse la almohada en su rostro y ejercí mucha presión. El viejo intentó liberarse, pero no pudo. Cuando dejó de moverse, salí del cuarto. La agitación no me impidió dormir.

Al día siguiente, cuando volví del trabajo, esperaba encontrarme con el luto de los vecinos y con arreglos de nardos engalanando los funerales del anciano. Sin embargo, escuché que Antelma discutía con alguien en la sala. Era Benjamín, quien aún vivía preguntando qué había pasado la noche anterior. El anciano no sólo estaba muy animado, sino que lucía con un vigor que no había mostrado desde mucho tiempo atrás. No era posible, pensé. El viejo debía estar muerto, andando rumbo al panteón civil y, tal vez, pudriéndose como las tunas arrumbadas sobre la tierra. Nosotros estaríamos saboreando la herencia.

Mi hermana lucía desalentada, como un perro lisiado, tratando de maquillar el suceso. La pobre pasó el día entero intentando justificar los sobresaltos que el viejo había experimentado durante la noche.

—Fue un sueño, tío —repetía angustiada.

Todos mis proyectos habían fracasado. Decidí explotar mi viejo estuche de herramientas. Años atrás, el tío adquirió una silla de ruedas antigua. Muy a menudo el viejo padecía agotamiento y se afirmaba en el artefacto para moverse por toda la casa. Así que reduje la tensión de las ruedas, anulé la presión del freno y la dejé en el segundo piso.

Ya entrada la tarde, mientras planeaba los deberes del día siguiente, escuché un ruido que vino del corredor. Acudí a la sala, donde Antelma ayudaba a Benjamín. Él yacía en el suelo y la silla de ruedas, visiblemente dañada, estaba atorada sobre el último escalón. Sin duda el viejo no pudo controlar el aparato y cayó a través de la escalera hasta la desembocadura de la sala. Sólo sufrió heridas menores.

En la habitación de Antelma, después de muchas reclamaciones, justo cuando discutíamos, el tío llamó a la puerta. Abrimos y nos miró bondadoso. Quiso saber si estaba interrumpiendo alguna conversación, pero como nos negamos ingresó al cuarto. El anciano nos dijo que, por recomendación del médico, viajaría a la costa.

El viejo se fue en el transcurso de la madrugada. Llevaba un par de maletas y un libro. Su viaje era largo ya que se trasladaría en autobús. Según él, no abordó un avión porque quería contemplar la sierra y percibir el calor de las bahías por última vez. Mientras lo llevábamos hacia la terminal nos contó que había vivido su infancia en la costa. Ésa era la razón, dijo, por la que volvía a dicho paraíso: para recordar su niñez antes de convertirse en polvo.

Los días sin él fueron un alivio. Antelma recuperó la vivacidad que la caracterizaba. Yo llegaba a la oficina descansado y con ganas de trabajar, pues las jornadas nocturnas no eran tan pesadas como antes. En las noches salí de casa y, como era mi costumbre, rondé a las mujeres que visitaban el centro de la ciudad. De ese modo, mi hermana tuvo silencio y comodidad para ejercer sus labores escolares. La ausencia de Benjamín había hecho que lo olvidáramos.

Durante el viaje del tío no tuvimos preocupaciones. Sólo que nuestra libertad implicó una serie de limitaciones. Con mi sueldo no reuníamos el dinero suficiente. Aunque el tío había saldado los gastos de la casa, los fondos no alcanzaban para tener una vida cómoda. Ante este imprevisto, preparé nuevos planes para liquidar el asunto de la herencia.

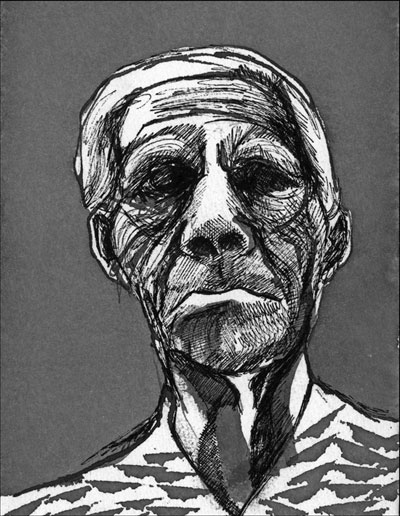

Benjamín volvió dos meses después. Su piel, como la de una iguana gigantesca, estaba marcada por el trópico y la vejez. Antelma descubrió que las piernas le temblaban y sus brazos, como las patas de un toro debilitado por banderillas afiladas, parecían frágiles. Su cabello estaba completamente blanco y el rostro inanimado. El anciano regresó con una fiebre terrible, puso sus maletas en el suelo y, cuando estuvo en su litera, sólo nos deseó buenas noches. Un par de billetes cayeron desde la bolsa de su pantalón.

Tuvimos una semana agotadora. Antelma redobló los esfuerzos por el viejo. Debido a su estado, el médico nos dijo que podría fallecer pronto. Ante la proximidad de su muerte, renuncié a mis planes e hice los preparativos necesarios para el luto. Pasamos veladas completas escuchándolo sufrir. Según mi hermana, la última noche el tío cogió el único retrato que tenía de su esposa y murió mientras lo estrechaba.

Comenzaron los funerales de Benjamín. Había silencio en toda la casa, pues los rumores de los visitantes apenas se escuchaban. Lejana, la música de una procesión dotada de tambores y saxofones resonaba en el patio de vez en cuando. Muchos vecinos despidieron al viejo. Antelma, a pesar de todo, lloró.

Pasamos el año nuevo solos. Concluido el luto, decidí tramitar la herencia. Esa mañana, dispuesto a realizar el papeleo necesario, mientras Antelma me persignaba, un hombre tocó la puerta. Abrimos y el visitante mencionó mi nombre. Asentí y le dije que pasara. Nos sentamos en la mesa de la sala y mi hermana trajo chocolate caliente. El sujeto, quien se presentó como delegado de la tesorería, extrajo unos papeles de su portafolio. En ellos había una serie de registros numéricos en dos tintas. Abundaban las cifras en rojo. El licenciado González, según decía su credencial, contempló los documentos unos minutos. Permanecía callado al tiempo que marcaba algunos apartados con un bolígrafo azul. No dijimos nada hasta que habló.

—De acuerdo con estos informes, el señor Benjamín Reyes tiene un adeudo con hacienda. Se trata de una serie de contribuciones fiscales que su fábrica nunca pagó.

—Dispénseme, señor, pero debe existir un error —respondió Antelma.

—Señorita, el documento es muy claro.

—Le creemos —interrumpí—. ¿A cuánto asciende la deuda? —pregunté convencido de la insignificancia del asunto.

—Un millón de pesos, pagaderos hasta el treinta de abril.

La cifra no me alarmó. Con el dinero de la herencia era posible cubrir el gasto, aunque con una pérdida significativa. Preguntamos al delegado sobre la misma y, luego de apuntar nuestros datos, prometió llamarnos para resolver el asunto.

Ese día Antelma estuvo arreglando la casa. Guardó las pertenencias del tío en cajas de cartón. Decidimos conservar la residencia y, con el dinero que heredaríamos, iniciar un negocio en el centro de la ciudad. Ya en la tarde, cuando leía El Tiempo en mi habitación, el teléfono timbró. Mi hermana atendió la llamada. Fui a la sala y me senté en el sillón del viejo. Al concluir la charla, Antelma volteó concentrándose en mí.

—El señor González dice que la herencia no existe.

—Pero, el testamento…

—Sí, ya sé. Pero el licenciado me aseguró que los cinco millones de la cuenta se agotaron el mes pasado. No hay dinero y lo único que es nuestro es la casa y la deuda.

La mañana siguiente, convencido de que había un error, fui a la oficina de González. Me dijo que el anciano había gastado más de tres millones en los últimos dos meses. El informe de trámites del banco poseía una lista detallada de las transacciones que el viejo hizo con su tarjeta de crédito. Benjamín pagó habitaciones de cinco estrellas en algunas playas del país, y perdió varios miles de pesos en un par de casinos. También rentó automóviles de lujo, compró boletos de avión en primera clase y comió en restaurantes y centros nocturnos costosísimos. Entre los movimientos había una donación de poco más de un millón. El tío debía intereses por el uso de su tarjeta de crédito y las contribuciones por la última declaración de impuestos de la fábrica, las cuales, según supe después, evadió gracias a que tuvo una amante en la tesorería. El delegado me advirtió que debíamos pagar el adeudo o de lo contrario “la hacienda se vería en la terrible necesidad de embargar la residencia”.

Llegué a casa exhausto. Antelma me recibió ilusionada. La conduje a la sala. Le expuse con detalle todos los movimientos. Hablamos de los hoteles y los intereses. Desglosé los gastos del viejo e hice la resta final. De acuerdo con los números, en la cuenta que había abierto cuando cerró la fábrica debían quedar al menos dos millones. Pero, inexplicablemente, esta cifra había sido extraída por medio de retiros en efectivo durante los meses anteriores.

—¿Por qué no lo mataste a tiempo? —gritó Antelma encolerizada y se fue a su recámara.

Tras la agitación, hablé con ella. Estaba desconsolada porque nuestros proyectos se arruinaron. Venderíamos la casa. Su valor era suficiente para pagar la deuda. Con el dinero restante podríamos adquirir un departamento. Le dije que con mis ahorros cubriría los servicios funerarios y la liquidación de una cuenta en el panteón de la capital. Y es que el tío había apartado una tumba pagando el enganche, pero no estaba al corriente con las mensualidades. Según la libreta del administrador, el tiempo que el cementerio no dispuso del sepulcro ascendía a diez años. También pagamos la suma acumulada en ese recibo.