|

No todas las verdades son para todos los oídos.

Umberto Eco. El nombre de la Rosa

Como pecador he vivido y como tal moriré. No puedo soportar un segundo más el fuego ardiente de la culpa. Deben ser las llamas mismas del infierno que empiezan a consumir esta alma destinada a penar en sus fosos hasta el día del juicio. Es lo justo, y la justicia del Señor es ineludible. Jamás debí permitir a la tentación apoderarse del espíritu devoto que algún día moró en mi pecho.

Sépase que no enloquecí; tampoco es mi intención justificar el destino que elegí para mis despojos mortales; es ésta simplemente una última confesión escrita con el fin de que la tinta y el papel acusen o absuelvan a aquellos para quienes mi lengua no hablará más. Si en vida el valor no fue suficiente, ojalá esta carta atenúe en la muerte el dolor que sufriré a causa de la flaqueza de mi carácter.

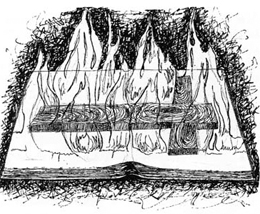

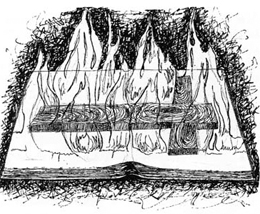

Por último, vaya también este testimonio como una lección para aquellos hombres de fe que, como yo, tentados por el demonio de la perversidad y la arrogancia de la erudición, intentasen descifrar saberes que jamás debieron ser escritos por mano alguna ni salir del inflamado seno que los albergaba como si de una caverna del Hades se tratase.

Habité en esta abadía desde la adolescencia. Aún soy joven y quizás mi edad fue lo que permitió mi caída; todavía no estaba preparado mi juicio para la prueba. Los demás monjes fueron como hermanos para mí; algunos desde la infancia en el seminario, los más desde mi incorporación a la orden. A pesar de las debilidades que todos los hombres padecemos, la virtud y la nobleza de espíritu residían en mí sin ser perturbadas por las tentaciones del mundo. Asistí a todos y cada uno de los rezos y ceremonias efectuados en la abadía desde mi llegada. Fui un devoto seguidor de las enseñanzas y la palabra del Señor, y fiel guardián de todo aquello que lo honra. Este mismo fervor fue el primer paso hacia la perdición.

Como novicio, destaqué en el manejo del pincel y los colores, especialmente en la dificultosa labor implícita en la realización de miniaturas. En la infancia estudié los más delicados métodos del arte, obteniendo el reconocimiento de los mayores. Sí, fui un miniaturista destacado, pero lejos de enorgullecerme y dormir en mis laureles, trabajé en el desarrollo de mi técnica aún hasta el día de hoy. El abad supo recompensar mi dedicación y al terminar mi noviciado inmediatamente me adjudicó un lugar en el scriptorium de la biblioteca. Dada mi juventud, solamente se me concedió trabajar en los marginalia de ciertos volúmenes. No obstante, la entrega ha sido la misma para cada pequeña figura al borde como si me hubiera sido encomendada la ilustración de las parábolas de los Evangelios.

Los días se sucedieron con holgura. Trabajé con fervor esperando la asignación de mis labores. Tal vez los acontecimientos no me hubieran traído a este punto sin la intervención de uno de los hermanos en particular: Jorge. Deseo hacer aquí un paréntesis para hablar de él. Me impresionó desde mis días de novicio. Es casi el más anciano de los monjes de la orden: de espalda encorvada, aunque muy robusto para su edad; blanco como el invierno en estas montañas, y no sólo por el pelo y la barba, sino también por la piel y las pupilas, porque Jorge es ciego. Para los monjes jóvenes la causa de su ceguera es uno de los misterios más insondables de todos los que alberga esta abadía. Mejor para ellos.

Jorge es en el monasterio una presencia ubicua. Pareciera escuchar todas las pláticas y cada uno de los secretos. Compensa la carencia de la vista con una superior capacidad de escucha y una habilidad extraordinaria para conducirse en el mayor de los silencios; cuando las sombras se apoderan de la abadía, no hay más amo y señor del lugar que él.

Tiene asimismo una memoria excelente. Recuerda y es capaz de describir con detalle ilustraciones y grabados, y es portentosa la facilidad con que se refiere a todos los volúmenes catalogados en la biblioteca hasta la fecha en que perdió la vista. Es famoso también por sus continuas citas al libro del Apocalipsis, su favorito cuando la lectura no le estaba negada. Jamás presume este talento, pero a todos nos queda claro que en algún lugar de su razón ese texto se quedó grabado con letras indelebles. Gracias a él conocí una buena parte de los volúmenes de la colección de la abadía que han servido para mejorar mi desempeño como miniaturista. Tiene asimismo una memoria excelente. Recuerda y es capaz de describir con detalle ilustraciones y grabados, y es portentosa la facilidad con que se refiere a todos los volúmenes catalogados en la biblioteca hasta la fecha en que perdió la vista. Es famoso también por sus continuas citas al libro del Apocalipsis, su favorito cuando la lectura no le estaba negada. Jamás presume este talento, pero a todos nos queda claro que en algún lugar de su razón ese texto se quedó grabado con letras indelebles. Gracias a él conocí una buena parte de los volúmenes de la colección de la abadía que han servido para mejorar mi desempeño como miniaturista.

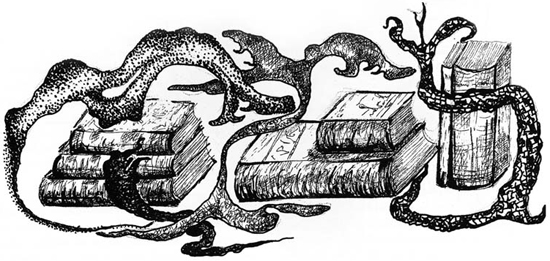

Hasta el momento he olvidado mencionar la prohibición que pesa sobre todos los residentes del monasterio de visitar la biblioteca. Es un recinto vedado a nuestros ojos. Sólo el bibliotecario y su ayudante tienen la facultad de adentrarse en sus misterios. En la época en que he morado aquí, estos cargos han correspondido, respectivamente, a Malaquías —monje seco, incorruptible y más bien huraño— y a Berengario —joven como yo y de ojos lascivos y poco virtuosos—. Por si la prohibición del abad no fuera suficiente para alejarnos de la colección de textos, los sirvientes del monasterio juran la existencia de fantasmas en el edificio que la resguarda; aseguran son las almas de los fallecidos encargados de su custodia, fieles a su palabra a pesar de la muerte. Yo he tenido la oportunidad de comprobar la falsedad de lo anterior, pero aún no es el momento de hablar de ello.  Decía que los monjes sólo tenemos acceso al scriptorium, jamás a la colección, que se encuentra en un piso más arriba al cual sólo se puede acceder por unas estrechas escaleras de caracol. Pues bien, Jorge de alguna forma escuchó sobre mi habilidad para las miniaturas y me facilitó referencias de textos en los que recordaba haber apreciado las mejores ilustraciones. Tomando en cuenta su erudición y la exigencia de sus criterios, no vacilé en pedir a Malaquías esos volúmenes para consultarlos y así comprobar por mí mismo la maravilla de sus estampas. Al principio no se presentó ninguna dificultad. Los tomos llegaron a mis manos nutriendo mi labor. Noté la rareza de los libros recomendados. Muy poco tenían que ver con las escrituras o con la filosofía de los hombres santos, pero no contravenían las leyes divinas; además, las figuras y láminas en ellos contenidas eran excelentes. Conforme pasaron los días y las estaciones, las sugerencias bibliográficas de Jorge se acompañaban de un pequeñísimo sermón acerca de la vanidad o la tentación, así como de una fácil promesa de mi parte de consultar esos libros sólo en lo referente a mi oficio y dejar el texto y las palabras por la paz. En aquellos tiempos toda mi pasión se derramaba en las miniaturas y la oración, por lo que mantener la promesa no me exigía esfuerzo alguno. Decía que los monjes sólo tenemos acceso al scriptorium, jamás a la colección, que se encuentra en un piso más arriba al cual sólo se puede acceder por unas estrechas escaleras de caracol. Pues bien, Jorge de alguna forma escuchó sobre mi habilidad para las miniaturas y me facilitó referencias de textos en los que recordaba haber apreciado las mejores ilustraciones. Tomando en cuenta su erudición y la exigencia de sus criterios, no vacilé en pedir a Malaquías esos volúmenes para consultarlos y así comprobar por mí mismo la maravilla de sus estampas. Al principio no se presentó ninguna dificultad. Los tomos llegaron a mis manos nutriendo mi labor. Noté la rareza de los libros recomendados. Muy poco tenían que ver con las escrituras o con la filosofía de los hombres santos, pero no contravenían las leyes divinas; además, las figuras y láminas en ellos contenidas eran excelentes. Conforme pasaron los días y las estaciones, las sugerencias bibliográficas de Jorge se acompañaban de un pequeñísimo sermón acerca de la vanidad o la tentación, así como de una fácil promesa de mi parte de consultar esos libros sólo en lo referente a mi oficio y dejar el texto y las palabras por la paz. En aquellos tiempos toda mi pasión se derramaba en las miniaturas y la oración, por lo que mantener la promesa no me exigía esfuerzo alguno.

Un mal día, al pedir a Malaquías un volumen, éste se negó rotundamente a entregármelo. Mi desconsuelo fue mayúsculo. Él arguyó que el texto requerido contenía elementos heréticos. Ante tal explicación, no tuve más que resignarme a ignorar por siempre las bellas figuras prometidas. Me percaté de que Berengario, el ayudante, me miraba licenciosa e insistentemente; sentí repugnancia. A punto estaba de alejarme cuando apareció Jorge sin el menor ruido, como una sombra. Con voz severa, pidió a Malaquías me entregara el libro. Después de un largo silencio Malaquías cedió, no sin antes hacerme jurar a él y a Jorge que no revisaría el texto. En ese momento Jorge confió en mí. Nunca supe por qué lo hizo. Tal vez fue únicamente por dar a otros ojos la oportunidad de mirar los prodigios que los suyos ya no mirarían, tal vez era sólo una lucha de poder con Malaquías. No lo sabré jamás, pero no debió hacerlo. Un mal día, al pedir a Malaquías un volumen, éste se negó rotundamente a entregármelo. Mi desconsuelo fue mayúsculo. Él arguyó que el texto requerido contenía elementos heréticos. Ante tal explicación, no tuve más que resignarme a ignorar por siempre las bellas figuras prometidas. Me percaté de que Berengario, el ayudante, me miraba licenciosa e insistentemente; sentí repugnancia. A punto estaba de alejarme cuando apareció Jorge sin el menor ruido, como una sombra. Con voz severa, pidió a Malaquías me entregara el libro. Después de un largo silencio Malaquías cedió, no sin antes hacerme jurar a él y a Jorge que no revisaría el texto. En ese momento Jorge confió en mí. Nunca supe por qué lo hizo. Tal vez fue únicamente por dar a otros ojos la oportunidad de mirar los prodigios que los suyos ya no mirarían, tal vez era sólo una lucha de poder con Malaquías. No lo sabré jamás, pero no debió hacerlo.

Pensé qué la simpatía de Jorge hacia mí era fruto de mi juventud o mi talento, creo que no habría intercedido por ningún otro frente al bibliotecario. De cualquier forma, fallé en mi promesa. El incidente entre él y Malaquías azuzó a la curiosidad. De antemano, las ilustraciones de los textos facilitados me fiaban pistas de sus contenidos y del peligro que encerraban para una voluntad tan poco firme como la mía: demonios, cavernas del averno y manifestaciones infernales llenaban esas páginas. Si no los leí fue por temor a caer en tentaciones incontenibles; llegué a cuestionarme por qué las más espléndidas de las láminas figuraban en tomos de tal naturaleza; quizás los dedicados a este arte tenemos el destino echado. Si hasta ese momento la seducción de las palabras no había sido suficiente para derrotar mi integridad, debí haber soportado lo mismo con este libro, pero cedí. Comencé a leer, rompiendo el juramento. Arrastré los ojos por primera vez sobre los vocablos dibujados por manos infieles sobre aquellos pergaminos. Y, para solaz de mi cuerpo y detrimento de mi espíritu, lo disfruté. Comprobé lo supuesto: las palabras eran todavía peores que las imágenes. El tiempo pasó sin que lo notara y al cabo de unas horas, quedé prácticamente solo en el scriptorium. Esa tarde recorrí de la mano de algún hereje desconocido un génesis, unas profecías y un apocalipsis diferentes a los de las escrituras. Y, lo peor: por unos instantes lo creí. Mi esencia se estremeció al sentir el tambaleo de la fe. La culpa por faltar a la promesa hecha al anciano que depositó su confianza en mí corroyó mis entrañas. Sin querer saber más, cerré el libro con la intención de abandonarlo y no volver a él jamás. Al hacerlo noté la presencia de alguien a mis espaldas. Me volví con la esperanza de ver a Jorge, admitir frente a él mi fallo y buscar su perdón; pero sólo hallé los ojos detestables de Berengario, fijos en los míos como lancetas en la piel herida. Sonreía. Salí del lugar sin dedicarle ni una palabra, aunque con la seguridad de haber sido descubierto.

Esa noche no pude dormir. Necesitaba la confesión como al agua misma, pero sabía que el abad no me permitiría regresar a ese volumen y no pude, no quise soportarlo. Debí haber dedicado mis pensamientos a la oración, a buscar en el Señor la guía para alejarme de ese nuevo saber peligroso para la fe y el alma. Pero no fue así, el insomnio sólo sirvió para repasar en la memoria las palabras de ese texto, tan terribles y contrarias a las escrituras. ¡Cuán lejos estamos de la verdad! Mis esfuerzos por no pensar en ello fueron inútiles. Una y otra vez volvían a mí las ambiguas descripciones de una batalla librada entre dioses estelares por el dominio de este mundo. Horrendos y velados eran los pasajes relatados allí, pero aun así estaban preñados de verdad, una verdad que mi razón se negaba a aceptar, pero que poco a poco se deslizó en mí como la única, rasgando en mil pedazos el tejido de lo que había sido antes realidad: no es Yahvé quien gobierna esta Tierra, son aquellas deidades antiquísimas y casi olvidadas para quienes los hombres no somos más que insectos insignificantes que sólo sirven para adorarlos. Esto que habitamos es simplemente un parque de juegos que nos será arrebatado irremisiblemente cuando las estrellas regresen al lugar indicado.

Para llegar a esta conclusión no me bastó esa noche. Mi fe todavía era fuerte y me obligó a seguir el único camino que conocía: el conocimiento. Terminé ese texto y pedí más a Jorge. Mil y un veces juré. Mil y un veces rompí la promesa. Conforme aprendí más de aquellos seres habitantes de la Tierra desde los primeros tiempos, dueños de ella por derecho propio, mayor fue mi necesidad por saber. Al paso que mi cerebro se impregnó de blasfemias, el hambre de ellas creció. Si dormido, las pesadillas me atormentaban con recuerdos incrustados en lo más profundo del recuerdo ancestral, como si hubiera sido testigo de las atrocidades leídas; si despierto, consultaba los tomos ya por mi cuenta y so pretexto de mejorar mi arte, con la conciencia sucia y marchita a cada nuevo juramento falso, a cada volumen revisado. Cada uno de ellos de una congruencia lógica apabullante. Esos textos están escritos de forma tal que si el temerario lector logra descifrar su contenido, los conocimientos albergados anidarán en su cabeza como si para ello hubiera sido creada. Deseé haber sido un común, un iletrado, así no me habría enterado de aquello. Ahora entendía la razón por la que no nos permitían entrar a voluntad en la biblioteca. A nadie convenía la perdición de una orden de ilustrados. Creo que desde entonces supe que estaba perdido.

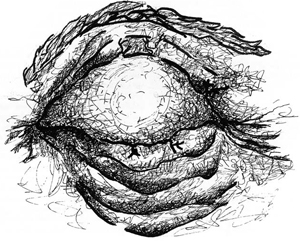

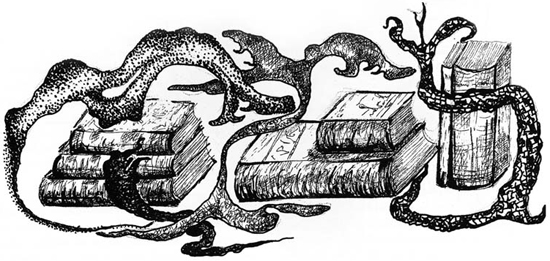

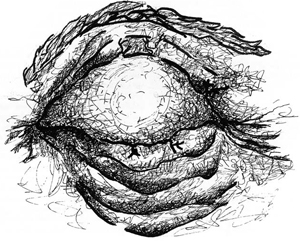

Dichas lecturas comenzaron a reflejarse en mi labor. Mis creaciones, cada vez de mejor acabado y color, representaron paulatinamente figuras de mayor corrupción, embajadoras del orden de cosas recién descubierto. Así, enmarcando los textos a mí encomendados se hallaban dragones serpentinos, criaturas marinas ciclópeas, moluscos gigantes rebosantes de tentáculos, seres mitad anfibios mitad hombres; entes enormes y carentes de rostro, deformes y errantes; camadas infinitas de abominaciones se desbordaron de mi pluma como si un dique se hubiera roto y dejara salir mares y mares de locura y blasfemia. El abad mismo me reconvino al respecto. Debía evitar esos desplantes o sería relegado de mi tarea. Por suerte no estaba enterado de la clase de libros que yo consultaba. Prometí no recaer, pero ¿qué valía ya mi palabra? Nada, ni siquiera para mí. Dichas lecturas comenzaron a reflejarse en mi labor. Mis creaciones, cada vez de mejor acabado y color, representaron paulatinamente figuras de mayor corrupción, embajadoras del orden de cosas recién descubierto. Así, enmarcando los textos a mí encomendados se hallaban dragones serpentinos, criaturas marinas ciclópeas, moluscos gigantes rebosantes de tentáculos, seres mitad anfibios mitad hombres; entes enormes y carentes de rostro, deformes y errantes; camadas infinitas de abominaciones se desbordaron de mi pluma como si un dique se hubiera roto y dejara salir mares y mares de locura y blasfemia. El abad mismo me reconvino al respecto. Debía evitar esos desplantes o sería relegado de mi tarea. Por suerte no estaba enterado de la clase de libros que yo consultaba. Prometí no recaer, pero ¿qué valía ya mi palabra? Nada, ni siquiera para mí.

Al enterarse de esto, Jorge, que por causas obvias no había reparado en el carácter de mis recientes ilustraciones, se mostró severo y negó cualquier apoyo en el futuro; no volvería a interceder por mí ante Malaquías ni a confiar sus conocimientos a mi favor. Supervisó en adelante los volúmenes por mí solicitados a la biblioteca. Enfurecí inútilmente; todos mis esfuerzos posteriores por acceder a tales libros fueron ineficaces. Malaquías y Jorge formaban un muro por demás infranqueable. Un desconsuelo lejano a toda forma piadosa se apoderó de mí. La dependencia hacia esos textos me resultó inexplicable. Me sentí capaz de cualquier cosa con tal de enriquecer el ahora extenso acervo de herejías que para mí eran toda la verdad. En los siguientes días no probé alimento, asistí a las ceremonias sólo como un hombre vulgar más, mi fervor ya no se dirigió al altar, sino hacia el edificio que alberga la biblioteca.

Esa tarde intentaría de nuevo allegarme a un tomo cuya lectura dejé inconclusa. Si Jorge o Malaquías trataban de impedirlo, actuaría, estaba dispuesto a todo, tal era mi afección.

Cuando me dirigía al scriptorium, Berengario me salió al paso. Pidió hablar conmigo a solas y nos dirigimos al huerto. Allí dijo conocer mis aficiones, apetitos las llamó, y estar dispuesto a ayudarme, a cambio de concederle el favor de aliviar los suyos.

No deseo consignar aquí con detalle cuan impura fue su proposición, sólo reflejaría un alma más manchada de impiedad que la mía. He dicho haber estado dispuesto a todo por continuar mis deshonrosos estudios, y Berengario apareció en ese momento como el mismo Satanás para comprar mi alma. El dolor me ahoga al pensar en el inmundo y repugnante estado de corrupción en que se halló mi espíritu en el momento de aceptar. ¡Que el Señor se apiade de mi alma inmortal! Cedí a las requisiciones de aquel perverso con tal de no privarme del conocimiento impuro. A partir de esa noche, accedería libremente a la biblioteca gracias a la llave que, como ayudante del bibliotecario, él poseía.

Al entrar al recinto pensé que el sacrificio había valido la pena. Era un piso completo del edificio. No sé si fue por el efecto de la oscuridad, pero me pareció un laberinto indescifrable. De no haber sido por la guía de Berengario, me habría extraviado con facilidad. Me llevó a una sección rebosante de los textos de mi preferencia. La alegría propia de los dementes me embargó tan sólo con verlos. Muchas noches pasé allí acompañado únicamente de un candelabro y de los volúmenes prohibidos. Poco a poco, cebaba mi alma para hacerla caer de un solo desplome a los confines del infierno. Las horas huían sin que yo notara su paso. Para que mi ausencia en las ceremonias no llamara la atención, Berengario pasaba por mí un poco antes del amanecer para la misa de maitines.

El abad no tuvo más queja de mí aunque de vez en cuando se fugara de mi mano una figura detestable en algún margen. Jorge debió creer en la enmienda de mi camino, porque no me recriminó más, a pesar de lo cual ya no gocé de su cercanía. No me importó, sólo vivía para esas veladas en la biblioteca.

Continué con mis lecturas. Una referencia me llevó a la otra y de esa forma estuve a punto de terminar con aquellos volúmenes. No me angustié, ya que podría releer los textos con los que me inicié y así apreciarlos en toda su magnitud. Sólo había un hueco que no podía llenar. Existía un libro al que todos los otros textos hacían referencia como el más antiguo de ellos y del cual surgió la mayor parte de los conocimientos arcanos. Descarté su existencia en la abadía por su misma edad, pero en un volumen recién consultado aparecía citada una traducción del mismo que quizás podría hallarse en la biblioteca. Lo busqué en la clasificación y allí figuraba. Hurgué hasta el cansancio en la sección a la que tenía acceso, pero no tuve éxito. Sólo hallé polvo en el lugar que le correspondía. Al volver Berengario, inquirí al respecto. Desvió la mirada, palideció y dijo que ese libro había sido tragado por la polilla. Fingí convencimiento, pero pude leer la mentira en su rostro como si de un estigma se tratara. Al paso de los días, insistí en el tema del texto. Berengario no es alguien que ceda con facilidad; dediqué algunas noches a disuadirlo; discutí, hurgué en sus palabras hasta pescarlo en una contradicción. Presioné hasta que confesó la existencia del volumen en un sitio apartado y secreto del lugar. Alegó que estaba prohibido, inclusive para él, acceder a ese lugar. Me vi en la necesidad de esgrimir mi mejor arma para llegar a mi objetivo: amenacé con descubrir todo el juego al abad, a sabiendas de que su cobardía le impediría negarse a mi capricho. Tal como lo predije, prometió llevarme allí esta misma noche.

Atravesamos el vasto patio en medio de una ventisca con riesgo de nevada. Los hábitos no otorgaban el abrigo suficiente para protegernos del intenso frío. Subimos a la biblioteca alumbrados por una antorcha y Berengario me condujo hasta el misterioso cuarto. Al entrar, tuve la sensación de que no éramos los únicos en el recinto. Es una habitación estrecha, sin ventanas, oscura como mi alma en aquel momento. Sólo la habitaba un pequeño anaquel con unos cuantos libros. Berengario se adelantó, tomó un grueso volumen y me lo entregó. Me pidió saliéramos cuanto antes. Accedí y justo en ese momento las antorchas se apagaron como por un soplido. Me pareció escuchar unos pies arrastrarse tras de mí en dirección a la única salida del lugar. Berengario gritó asustado, como el cobarde que es. Intenté calmarlo mientras encendía mi antorcha con la yesca que siempre me acompañó en aquellas veladas de insaciable lectura. En ese momento un chispazo diabólico cruzó mi mente. Oculté el libro en mis hábitos y, aprovechando la falta de tranquilidad y aliento de aquel despreciable, ofrecí abortar mi lectura nocturna por esta vez en consideración a su angustia. Berengario lo agradeció bastante y salimos de la biblioteca a la helada noche que ya dejaba caer los primeros copos de nieve. El ingenuo iba tan asustado por lo ocurrido allá arriba que no se percató del hurto ni por asomo. Quizás a esta hora se haya dado cuenta, pero ya es demasiado tarde.

Entré en mi celda y me dispuse a la lectura a la luz de las velas. Para mi decepción, las primeras dos partes del tomo eran indescifrables a mis ojos: una en árabe, la otra en sirio. No me desanimé: los siguientes dos capítulos estaban escritos en latín —obligatorio para un monje— y griego antiguo —que no desconozco—, respectivamente. Comencé a leer el texto en latín.

Cierto es que de este tomo fluyen todos los saberes arcanos resumidos en los otros libros. Con tan sólo unas páginas de lectura, sentí correr por mis venas el dolor de los antiguos al abandonar la tierra o al ser condenados a yacer en sueño eterno dentro de ella. Sentí la furia incontrolable de las razas serviles por no poder liberar a sus amos y señores; sentí, en fin, la angustia de perder mi alma irremisiblemente a la oscuridad de seres más malignos que Lucifer. Haciendo acopio de toda mi fuerza, cerré el volumen. Había ido demasiado lejos. No quería seguir adelante. No sé si fue el último intento de salvación, pero decidí confesarme en ese mismo momento. Sabía que me echarían de la orden, pero era penitencia insuficiente comparada con el sufrimiento que ahora agobia mi alma, tomé una antorcha y el texto y salí hacia la celda del abad.

La oscuridad reinaba. El cielo había comenzado a cobrar la afrenta castigándome con recios granizos duros como la roca sobre la que se yergue la abadía. Avanzaba con firmeza cuando de pronto alguien me tomó por la manga. Volví la cabeza. Era Jorge. Su barba y cabello lucían aun más blancos por los trozos de granizo que los adornaban. Preguntó por qué estaba tan alterado y hacia dónde iba. Alguna extraña simpatía me llevó a querer descargar el peso de mi alma con aquel anciano sin vista a quien había fallado. Lo apresuré a entrar en su celda pidiéndole confesión. Asintió y entramos. La única luz provenía de mi exangüe antorcha. Comencé la narración de mis faltas desde el primer día en que fallé por primera vez a una promesa. Jorge, acostumbrado a escuchar confesión de otros hermanos, simplemente asentía. No dio señales de escándalo ni siquiera al mencionarle el trato con Berengario, sólo movió la cabeza con seriedad. En la parte final de mi relato, las lágrimas corrieron a raudales por mi rostro al llegar el ansiado arrepentimiento. Para dar mayor fuerza a mi confesión, arrojé el libro hurtado a sus pies y juré no tocarlo jamás aunque la tentación corroyera mis entrañas como una rata hambrienta. Jorge, lentamente, tomó el volumen y me dijo que eso sería imposible. Lo abrió aparentemente al azar en una página de la sección en latín. Me ordenó leer en voz alta un párrafo a mi elección. Comencé. Para mi sorpresa, Jorge recitó el final de ese párrafo, y el comienzo del siguiente. Y así hasta completar esa página, temblé de pavor al escuchar a aquel hombre, respetado por toda la orden casi como el abad mismo, pronunciar herejía tras herejía. Quedé cerca de la inmovilidad. Por fin calló, y el silencio que vino creció a cada respiración, a cada latido, por eso recuerdo perfectamente las ásperas palabras que lo rompieron: “No hay salvación, Adelmo. No hay forma de escapar de él. Cada vez que lo intentes fallarás; cada noche lucharás contra ti mismo por tu salvación. Has conocido la verdad y ahora no puedes callarla. Yo lo sé. Sólo existe una forma de vencer la tentación, y la única alternativa es la muerte.” Al tiempo que decía esto, acercó su rostro a la antorcha, mostrando sus ojos ciegos, llenos de escoriaciones y cicatrices. Pude ver en ellos el dolor de las tinieblas, un dolor que jamás compensaría los sufrimientos eternos de un alma condenada.

Mi alarido debe haberse escuchado en toda la abadía. Salí de allí inmediatamente, convencido de la futilidad de mi confesión. Llegué a mi celda y comencé a escribir este último desahogo. Lo dejaré a buen resguardo, no conviene que Jorge o Berengario lo encuentren antes de tiempo. Sé que mi carácter no es tan fuerte como para soportar la tentación, ni mi espíritu tan valeroso como para tomar el mismo camino que Jorge eligió. Mi alarido debe haberse escuchado en toda la abadía. Salí de allí inmediatamente, convencido de la futilidad de mi confesión. Llegué a mi celda y comencé a escribir este último desahogo. Lo dejaré a buen resguardo, no conviene que Jorge o Berengario lo encuentren antes de tiempo. Sé que mi carácter no es tan fuerte como para soportar la tentación, ni mi espíritu tan valeroso como para tomar el mismo camino que Jorge eligió.

La alternativa ofrecida es la única para mí.

Espero que el hielo y las rocas del peñasco sean suficientes para acabar con mi pena. Si no es así, la noche helada sabrá tragar cada gota de sangre manchada de pecado.

ADELMO DA OTRANTO

Pergamino hallado por un pastor al hurgar bajo las baldosas en las ruinas incendiadas de cierta abadía ubicada en algún punto de los montes Apeninos,en el año de 1327.

|

Tiene asimismo una memoria excelente. Recuerda y es capaz de describir con detalle ilustraciones y grabados, y es portentosa la facilidad con que se refiere a todos los volúmenes catalogados en la biblioteca hasta la fecha en que perdió la vista. Es famoso también por sus continuas citas al libro del Apocalipsis, su favorito cuando la lectura no le estaba negada. Jamás presume este talento, pero a todos nos queda claro que en algún lugar de su razón ese texto se quedó grabado con letras indelebles. Gracias a él conocí una buena parte de los volúmenes de la colección de la abadía que han servido para mejorar mi desempeño como miniaturista.

Tiene asimismo una memoria excelente. Recuerda y es capaz de describir con detalle ilustraciones y grabados, y es portentosa la facilidad con que se refiere a todos los volúmenes catalogados en la biblioteca hasta la fecha en que perdió la vista. Es famoso también por sus continuas citas al libro del Apocalipsis, su favorito cuando la lectura no le estaba negada. Jamás presume este talento, pero a todos nos queda claro que en algún lugar de su razón ese texto se quedó grabado con letras indelebles. Gracias a él conocí una buena parte de los volúmenes de la colección de la abadía que han servido para mejorar mi desempeño como miniaturista.  Decía que los monjes sólo tenemos acceso al scriptorium, jamás a la colección, que se encuentra en un piso más arriba al cual sólo se puede acceder por unas estrechas escaleras de caracol. Pues bien, Jorge de alguna forma escuchó sobre mi habilidad para las miniaturas y me facilitó referencias de textos en los que recordaba haber apreciado las mejores ilustraciones. Tomando en cuenta su erudición y la exigencia de sus criterios, no vacilé en pedir a Malaquías esos volúmenes para consultarlos y así comprobar por mí mismo la maravilla de sus estampas. Al principio no se presentó ninguna dificultad. Los tomos llegaron a mis manos nutriendo mi labor. Noté la rareza de los libros recomendados. Muy poco tenían que ver con las escrituras o con la filosofía de los hombres santos, pero no contravenían las leyes divinas; además, las figuras y láminas en ellos contenidas eran excelentes. Conforme pasaron los días y las estaciones, las sugerencias bibliográficas de Jorge se acompañaban de un pequeñísimo sermón acerca de la vanidad o la tentación, así como de una fácil promesa de mi parte de consultar esos libros sólo en lo referente a mi oficio y dejar el texto y las palabras por la paz. En aquellos tiempos toda mi pasión se derramaba en las miniaturas y la oración, por lo que mantener la promesa no me exigía esfuerzo alguno.

Decía que los monjes sólo tenemos acceso al scriptorium, jamás a la colección, que se encuentra en un piso más arriba al cual sólo se puede acceder por unas estrechas escaleras de caracol. Pues bien, Jorge de alguna forma escuchó sobre mi habilidad para las miniaturas y me facilitó referencias de textos en los que recordaba haber apreciado las mejores ilustraciones. Tomando en cuenta su erudición y la exigencia de sus criterios, no vacilé en pedir a Malaquías esos volúmenes para consultarlos y así comprobar por mí mismo la maravilla de sus estampas. Al principio no se presentó ninguna dificultad. Los tomos llegaron a mis manos nutriendo mi labor. Noté la rareza de los libros recomendados. Muy poco tenían que ver con las escrituras o con la filosofía de los hombres santos, pero no contravenían las leyes divinas; además, las figuras y láminas en ellos contenidas eran excelentes. Conforme pasaron los días y las estaciones, las sugerencias bibliográficas de Jorge se acompañaban de un pequeñísimo sermón acerca de la vanidad o la tentación, así como de una fácil promesa de mi parte de consultar esos libros sólo en lo referente a mi oficio y dejar el texto y las palabras por la paz. En aquellos tiempos toda mi pasión se derramaba en las miniaturas y la oración, por lo que mantener la promesa no me exigía esfuerzo alguno.  Un mal día, al pedir a Malaquías un volumen, éste se negó rotundamente a entregármelo. Mi desconsuelo fue mayúsculo. Él arguyó que el texto requerido contenía elementos heréticos. Ante tal explicación, no tuve más que resignarme a ignorar por siempre las bellas figuras prometidas. Me percaté de que Berengario, el ayudante, me miraba licenciosa e insistentemente; sentí repugnancia. A punto estaba de alejarme cuando apareció Jorge sin el menor ruido, como una sombra. Con voz severa, pidió a Malaquías me entregara el libro. Después de un largo silencio Malaquías cedió, no sin antes hacerme jurar a él y a Jorge que no revisaría el texto. En ese momento Jorge confió en mí. Nunca supe por qué lo hizo. Tal vez fue únicamente por dar a otros ojos la oportunidad de mirar los prodigios que los suyos ya no mirarían, tal vez era sólo una lucha de poder con Malaquías. No lo sabré jamás, pero no debió hacerlo.

Un mal día, al pedir a Malaquías un volumen, éste se negó rotundamente a entregármelo. Mi desconsuelo fue mayúsculo. Él arguyó que el texto requerido contenía elementos heréticos. Ante tal explicación, no tuve más que resignarme a ignorar por siempre las bellas figuras prometidas. Me percaté de que Berengario, el ayudante, me miraba licenciosa e insistentemente; sentí repugnancia. A punto estaba de alejarme cuando apareció Jorge sin el menor ruido, como una sombra. Con voz severa, pidió a Malaquías me entregara el libro. Después de un largo silencio Malaquías cedió, no sin antes hacerme jurar a él y a Jorge que no revisaría el texto. En ese momento Jorge confió en mí. Nunca supe por qué lo hizo. Tal vez fue únicamente por dar a otros ojos la oportunidad de mirar los prodigios que los suyos ya no mirarían, tal vez era sólo una lucha de poder con Malaquías. No lo sabré jamás, pero no debió hacerlo.

Dichas lecturas comenzaron a reflejarse en mi labor. Mis creaciones, cada vez de mejor acabado y color, representaron paulatinamente figuras de mayor corrupción, embajadoras del orden de cosas recién descubierto. Así, enmarcando los textos a mí encomendados se hallaban dragones serpentinos, criaturas marinas ciclópeas, moluscos gigantes rebosantes de tentáculos, seres mitad anfibios mitad hombres; entes enormes y carentes de rostro, deformes y errantes; camadas infinitas de abominaciones se desbordaron de mi pluma como si un dique se hubiera roto y dejara salir mares y mares de locura y blasfemia. El abad mismo me reconvino al respecto. Debía evitar esos desplantes o sería relegado de mi tarea. Por suerte no estaba enterado de la clase de libros que yo consultaba. Prometí no recaer, pero ¿qué valía ya mi palabra? Nada, ni siquiera para mí.

Dichas lecturas comenzaron a reflejarse en mi labor. Mis creaciones, cada vez de mejor acabado y color, representaron paulatinamente figuras de mayor corrupción, embajadoras del orden de cosas recién descubierto. Así, enmarcando los textos a mí encomendados se hallaban dragones serpentinos, criaturas marinas ciclópeas, moluscos gigantes rebosantes de tentáculos, seres mitad anfibios mitad hombres; entes enormes y carentes de rostro, deformes y errantes; camadas infinitas de abominaciones se desbordaron de mi pluma como si un dique se hubiera roto y dejara salir mares y mares de locura y blasfemia. El abad mismo me reconvino al respecto. Debía evitar esos desplantes o sería relegado de mi tarea. Por suerte no estaba enterado de la clase de libros que yo consultaba. Prometí no recaer, pero ¿qué valía ya mi palabra? Nada, ni siquiera para mí.

Mi alarido debe haberse escuchado en toda la abadía. Salí de allí inmediatamente, convencido de la futilidad de mi confesión. Llegué a mi celda y comencé a escribir este último desahogo. Lo dejaré a buen resguardo, no conviene que Jorge o Berengario lo encuentren antes de tiempo. Sé que mi carácter no es tan fuerte como para soportar la tentación, ni mi espíritu tan valeroso como para tomar el mismo camino que Jorge eligió.

Mi alarido debe haberse escuchado en toda la abadía. Salí de allí inmediatamente, convencido de la futilidad de mi confesión. Llegué a mi celda y comencé a escribir este último desahogo. Lo dejaré a buen resguardo, no conviene que Jorge o Berengario lo encuentren antes de tiempo. Sé que mi carácter no es tan fuerte como para soportar la tentación, ni mi espíritu tan valeroso como para tomar el mismo camino que Jorge eligió.