|

El paseíllo

Llevamos cuarenta y ocho horas escuchándolo, aunque al principio vivíamos separados y tú no me conocías. El primer segundo descorrió tus párpados de acero, izados desde la tramoya de un sueño inquieto y sin disolver. Tu habitación surge colmada de oscuridad espectadora y un fondo de campanas llamando a misa de gallo, pero eso no fue lo que te despertó. Tampoco la sensación primeriza de que estabas acompañado. El repique cesó y tus oídos se ajustaron a la noche, el ruido se hizo reconocible: uñas rascando la piedra. Pensaste que eran ratas trasnochando en el sótano, pero entonces habitabas en un piso segundo y el inferior permanecía desocupado desde que su inquilino se suicidó. Para recordar ese hecho fue necesario que la calle te trajera el sonido de una puerta cerrándose de golpe y un motor que se alejaba con furia. Encendiste la luz y a buscar: entre las cortinas, en el clóset y tras la puerta; fue necesario que te aquietaras para concentrar la audición y descubrir que el murmullo venía de abajo, te arrastraste con el oído pegado al suelo, tus pesquisas desembocaron junto al tocador. En efecto, uñas rascando la piedra. Tu puño golpeó, el sonido se detuvo, luego reinició con más fuerza, golpeas de nuevo y nada.

Estuviste tirado un rato, tratando de interpretar el ritmo de la excavación, parecía un trabajo con finalidad precisa, lo supiste por la cadencia de los arañazos. Por la mañana irías a investigar. Al incorporarte, tu rostro se acopló al espejo del tocador, el reflejo te miró con extrañeza.

De vuelta en la cama y con la luz extinta, no podías dormir, los rasguños persistían, amplificados por el megáfono del silencio que siguió al hallazgo, el universo parecía pendiente del sonido, respetuoso de esa labor velada, acontecida en algún lugar bajo tu casa. Y por qué justamente ese día, por qué se manifestaba esa madrugada previa a tu competencia. Necesitabas descansar para estar fresco, no cualquiera llega a las finales. Pero un estúpido ocurrente se ponía a excavar a esas horas, y además la sensación de que alguien te observa. No te equivocabas.

Ideas extranjeras manoseaban el cielo raso. Las cabezas de tus compañeros de equipo se insinuaron, como esferas volátiles distribuidas alrededor de tu cuerpo tendido; el campo de pruebas recubrió la habitación. De pronto corrías dentro del cubo con la jabalina apuntando hacia los rostros que te vigilaban desde afuera, gigantes jugando a tirar el dado, el campo daba tumbos y tú tenías que lanzar pero no encontrabas un punto de apoyo, al fin el dado se detiene y descansa en una de sus caras, arrojas la jabalina pero en el aire se vuelve una cinta que gira en espirales hasta caer lánguida junto a uno de los vértices. Tus compañeros se burlan y vuelven a tirar el dado. Rebotas de una pared a otra. Ideas extranjeras manoseaban el cielo raso. Las cabezas de tus compañeros de equipo se insinuaron, como esferas volátiles distribuidas alrededor de tu cuerpo tendido; el campo de pruebas recubrió la habitación. De pronto corrías dentro del cubo con la jabalina apuntando hacia los rostros que te vigilaban desde afuera, gigantes jugando a tirar el dado, el campo daba tumbos y tú tenías que lanzar pero no encontrabas un punto de apoyo, al fin el dado se detiene y descansa en una de sus caras, arrojas la jabalina pero en el aire se vuelve una cinta que gira en espirales hasta caer lánguida junto a uno de los vértices. Tus compañeros se burlan y vuelven a tirar el dado. Rebotas de una pared a otra.

Despertaste de un sobresalto, la luz se clavó en tus pupilas, las seis de la mañana enrojecida en los tres números digitales del radio despertador, y el sonido de las uñas diluido en el resumen deportivo. El próximo domingo en la plaza de toros Santa María de Querétaro. Sentías el cuerpo cortado. Cartel de lujo con toros de Teófilo Gómez. Te ardían los ojos. Los matadores Óscar San Román, El Juli y El Zotoluco. Y una angustia mezclada con la furia que hervía en tu abdomen.

La verdad es que no querías reconocer tus presentimientos, ese día yo iba a entrar en tu vida, pero te negaste a aceptarlo. Por eso tuve que recurrir al engaño fácil, una treta en la que tus sentidos parecieran involucrados. A ti sólo es posible convencerte mediante la estimulación sensual. La única manera de que me reconocieras era entrando en tu memoria a manera de recuerdo, como una figura que tu mente pudiera registrar.

Por esta calle las prisas son suaves, el tráfico es fluido, la gente se mira a la cara y las ventanillas de los autos permanecen abajo. Atravieso la avenida, trepo por la malla ciclónica y me dejo caer del otro lado. Es absurdo estar en esta competencia: no me gustan los deportes.

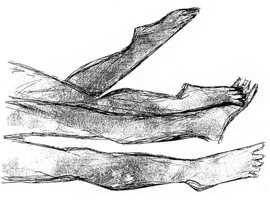

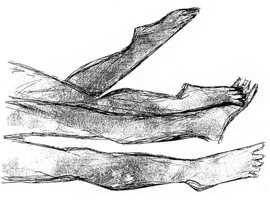

La unidad parece una colecta de piernas y brazos desnudos. Desde las gradas centrales, observo el óvalo de la pista. Estoy aburrida. Comienzo a buscar rasgos de animales entre la multitud.

Primero aparece tu cabeza, como surgida de la tierra. Subes la escalinata con paso firme, hasta llegar a la explanada contigua al circuito de carreras. Te abres paso entre un grupo de jirafas que sostienen una vara, ellas forman un semicírculo de columnas tras de ti. El tepetate virgen cruje bajo tus pies. Avanzas hacia tu izquierda saludando a los hombres de las jabalinas, quienes ya han cerrado el círculo a tu alrededor.

Terminas el rodeo y te detienes en el centro del grupo, encorvas la espalda y agachas la cabeza, tratas de quitar el lodo que se ha pegado a la suela de tus tenis, tu planta derecha se desliza una vez y otra, hacia atrás, sobre el tepetate, por un momento tengo la impresión de que su color rojo se debe a tu descontento.

Un muchacho con cara alargada y huesuda se acerca por un costado y te da una palmada en la espalda. Finges enfurecerte y tratas de empujarlo con el hombro. Él saca la cadera hacia la izquierda; con hábil contorsión, gira el torso y los brazos hacia la derecha, de modo que pasas a un lado del medio arco formado por su cuerpo.

Das media vuelta. Ambos se saludan con un gesto de triunfo: haciendo coincidir sus palmas en el aire, las cuales producen un sonido fuerte al chocar, luego ríen y hablan, mientras el círculo de columnas va disolviéndose.

La belleza es injustificable, no existe manera de definirla, se transmuta, se apodera de los objetos y los aprisiona en su vapor, hasta que casi no podemos distinguirlos si no es nombrándolos y agregando algún adjetivo. Me atrae el poder de tu fuerza en bruto, la definición de tus músculos, sostenidos en la estructura perfecta de tus huesos, me gusta la gracia que se impregna en la pesadez de tus movimientos, la agresividad de tu columna vertebral coronada por tu cráneo enorme, que a su vez contrasta con la mirada paciente y serena de tus ojos negros, que ahora me descubren.

Despides al joven-caballo y avanzas hacia mí. La inocencia con que balanceas los brazos, le da un aire de nobleza a tus movimientos. Te sientas a mi lado, inicias la plática amparado en los diagnósticos habituales: climas y grados académicos, nombres, edades y lugar de nacimiento, ciudades, direcciones y teléfonos. Me fastidia que me abordes con esas formas, pero poco a poco reconozco los matices de tu voz, intuyo tu silencio, hasta que dejo de escuchar tus palabras y comienzo a seguir el ritmo apacible de tus mandíbulas.

Recostada sobre tu cama, acaricio la medalla que ganaste en la mañana y escucho el agua de la regadera. Trato de apoderarme de los colores y las formas de la recámara, se resisten; observo durante un rato los rombos negros de la colcha y luego cierro los ojos, no puedo recordar la figura ni el tinte. Tal vez se debe a que tú no te has adaptado a mi presencia. Desde el fondo llegan tus pensamientos arañando tu incertidumbre rocosa, ¿te disgusta que esté aquí? Porque tu invitación fue tácita, bajaste de las gradas y te seguí, guiada por la secuencia de nuestra conversación, ¿de qué hablábamos? Del sol seco que agrieta las mejillas, buena tarde, cielo despejado, manos enlazadas. Así llegamos al edificio, asediados por la mirada cortinera de la dueña. Tu cara enrojeció y ocultaste mi cuerpo con el tuyo. Entramos, tú en silencio, con la vista deambulando para no tener que mirarme; en cambio, unos minutos antes, solos por la calle, repasabas mis ojos en busca del rasgo que te indicara dónde me habías visto antes, incluso me ayudaste con el bolso, ¿Qué cargas?, ¿fierros viejos?, ¿piedras? Me reí sin responder y atravesamos al tema de las ocupaciones. Ésa había sido tu última competencia, en unos meses te gradúas, conseguir empleo o decidirte por una maestría, las opciones no te convencen; en todo caso, es seguro que tu madre retira su patrocinio y tendrás que volver con ella si no encuentras pronto la manera de evitarlo. Íbamos bien hasta que sentiste el acecho de la dueña, te avergonzó traer el bolso al hombro, por eso tu silencio y el agua fría abierta por completo, como si con eso pudieras olvidarte del asunto.

El teléfono suena, es tu madre, se nota por la insistencia, llama ansiosa por conocer los resultados de la competencia. No me atrevo a descolgar, después de todo acabo de llegar, y no creo que mi estilo sea de su agrado. Alargas el baño porque tampoco quieres hablar con ella. El agua culebrea por tu piel, similar a la ráfaga de viento que anoche subió a tu cama, justo cuando descubriste el ruido y tu desnudez, el airecillo hurgó entre las sábanas, abombó las cortinas, sintió curiosidad por los rasguños, se arremolinó sobre ellos y desapareció bajo el tocador, succionado. Hay seducciones que matan.

Sales envuelto en una bata morada, tu cuerpo es demasiado grande para ella, aguanto la risa, Crees que no me di cuenta, niñita, piensas, No es burla, es que pareces un niñote, pienso. Es demasiado tarde para decirlo, nos sentimos incómodos. No sabemos qué hacer, nos decidimos por cachondearnos. Tu bata gime al caer.

Fue fácil aceptar vivir juntos. Nos amamos con esa necesidad primaria con que se requiere el agua y el oxígeno, la pasión mutua surge del instinto de supervivencia inherente a las acciones absurdas, y es claro que ésa es la naturaleza de nuestra relación. Llevamos apenas unas horas juntos, y ya somos incapaces de vivir el uno sin el otro.

Sentada sobre tu cuerpo, resoplas, ojos concentrados en un punto inexistente, fijación del espacio robustecido por la cadencia del instinto; los rasguños incógnitos acompasan, me llegan por la espalda, agarran mis caderas y le imprimen fuerza a tus manos, el balanceo degrada lo corpóreo: atracción rechazo atracción rechazo atracción rechazo. Fin.

Te quedas quieto. Vagas por el tirol del techo, parece la maqueta de una ciudad invertida, y tú un semidiós que mira hacia arriba para contemplar su obra, ahora imaginas la escala ínfima que tendrías si fueras un habitante de esa ciudad, la perspectiva te produce vértigo. Corres la vista hasta el vértice que está junto a la puerta del cuarto, una araña teje su red.

Te limpias el vientre con un pañuelo desechable.

—¿Qué ves cuando cierras los ojos?

—Un aro luminoso, suspendido en un plano oscuro, puntillista. Los puntos crecen; son muebles, construcciones, personas, animales, plantas…; sus estructuras originales se desdibujan conforme se acercan, cada vez más simples, cuando llegan al primer plano están compuestos de líneas sencillas: círculos, triángulos y cuadrados.

—¿Crees que es correcto?

—¿Simplificar las formas?

—Que estemos juntos. Mi madre se infarta si se entera.

—…

—¿Qué haces?

—Me voy a maquillar, ¿qué no ves?

El espejo del tocador asume mi cuerpo de la cintura para arriba, presiono el rojo contra los labios, que resalten para que se te quite lo cobarde, y una falda ajustada que apenas cubre el límite.

—¿Vas a salir?

—Sí, ¿por?

—No deberías salir tan tarde.

—¿Ya vas a comenzar a prohibirme cosas?

—Haz lo que se te pegue la gana, me vale.

—No creo.

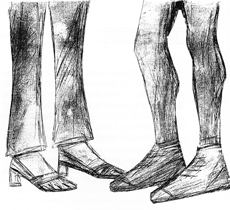

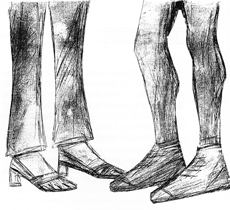

Polvos brillantes en el escote, muy abierto, pronunciado; y sandalias de tiritas delgadas, tacón alto.

—¿Te vas a ir así? Pareces piruja.

—Pero te gusta, ¿no?

—…

—¿Vienes?

Los meseros no se dan abasto. Clavo la mirada en uno de ellos para llamar su atención. Tú das vueltas en la cama, con el sueño navajeado por los rasguños que siguen labrando abajo. El mesero se acerca ojeando mis piernas, las cruzo y él toma la orden. De nuevo el teléfono, pero no puedes escucharlo. El volumen de la música tapona mis oídos. Tu sueño herido gotea imágenes confusas: adoquines cortados en rombos, perros y caras de ángeles arrojando agua por la boca, cúpulas y torres de iglesias. Exprimo un limón en la paloma, la huella roja de mis labios se imprime en el borde del vaso, desdoblo la servilleta que el mesero dejó sobre la mesa, José María, y su número telefónico, guardo el papel en el bolso. La araña del rincón envuelve en seda un escarabajo cautivo.

Sigilosa. Lograste que el sueño espesara justo cuando entré. Acerco mi rostro al tuyo, de frente, nuestros alientos coinciden, tu respiración trae el aroma de tus deseos, huele a cirio y al agua empantanada de las flores. ¿Por qué no te gusto, Ernesto?

Mi olor comienza a impregnarse en las paredes de tu casa. La superficie abrillantada de tu gobierno rutinario luce ahora opaca y accidentada, a cada paso encuentras algo mío, una revista de modas, un par de aretes, las pinzas para depilar.

—¿A qué hora llegaste anoche?

—Qué te importa.

—Nada, pero ésta es mi casa.

—También es mía.

—¿Ah, sí?, ¿desde cuándo?

—Desde que me dejaste entrar.

Arrojas el periódico sobre la mesa de centro y te refugias en la cocina, el tamborileo de los trastes hace que el trazo salga del margen y me pinto la piel junto a la uña. Estúpido. Revuelves los frascos de la alacena, pimienta negra, estragón y romero macho. Trabajas con los ingredientes como un alquimista con su bálsamo, la idea de deshacerte de mí madura en tu cabeza, escoges los jitomates más rojos y blandos, el filo del cuchillo cae sobre la tabla y produce un sonido hueco que se mezcla con el rechinido de los rasguños (sería bueno conseguir un arma).

—Entonces ahí nos vemos.

Cuelgo. Trinchas un bocado como si no hubieras escuchado mi conversación, pasas las páginas del periódico sin leerlas, no puedes concentrarte. Sabes que hice una cita con José María, y eso sí que no lo vas a permitir, es un descaro salir a plena luz. Todavía fuera de noche, su tintura provoca un efecto de desenfoque y nuestros sentidos perciben sólo dos dimensiones de la realidad, un plano estático carente de perspectiva, una fotografía que muestra lo mejor de nosotros, sin los matices molestos de nuestras extravagancias diarias; pero en el día las formas recobran su volumen, las aristas de lo que somos en realidad aparecen resaltadas, con sus puntas agudas listas para encajarse. No vas a permitirlo.

Para cuando volteas, ya estoy frente al tocador, poniendo una capa de polvo azul sobre los párpados. Llegas por detrás, tu cabeza sobresale de la mía.

—¿A dónde vas?

—Ya lo sabes. A encontrarme con un hombre.

—¿Y me lo dices tan campante?

—¿Por qué no? Nada más vamos a comer.

—¿Y yo qué? ¿No le importa lo que piense?

—No.

—¿Por qué me torturas?

—Porque te amo y quiero lo mejor para ti.

—Estás loca.

—En el fondo te excita la idea de que vaya. Te mueres por saber hasta dónde soy capaz de llegar con ese hombre.

—Pues no vas a ninguna parte, ¿me oyes?

Golpeas el espejo, el cristal se fractura, te rodeo con mis brazos y beso tu puño sangrante. Tu odio brota humedecido en lágrimas.

Llevamos horas en silencio. El teléfono ha sonado varias veces, pero no has querido atenderlo, también llamaron a la puerta, era la gorda de la dueña, los domingos viene a traerte un pedazo de pastel, tamales o cualquier alimento que sirva como carnada para el chisme; tampoco abriste. Faltan unos minutos para la hora de la cita. Enciendes la computadora, doy un sorbo a mi café, tecleas con rapidez, estiro los brazos para desperezarme, marcas el texto y lo borras de un dedazo, me acerco a ti, vuelves a empezar, yo me recuesto en tu mesa de trabajo, como la dama sobre el piano en las películas.

Letra por letra orquestas palabras melódicas, tus frases indecibles ondean en esa música automática. Sabes que el deseo es más poderoso que la razón: la certidumbre a destiempo, agudísima, reconstruye el futuro, el movimiento de mis caderas tomando el camino hacia la puerta y el cascabeleo del juego de llaves al salir del bolso.

—Si lo haces nunca podrás regresar a esta casa.

Tu advertencia traspone la salida igual que una ráfaga de viento.

Doy un paseo por los andadores. Contrario a tus sospechas, la cena con José María estuvo bien, bebimos unas copas y nos tiramos en el sofá a escuchar música, después nos besamos y…; creo que estuve muy natural, cualquiera diría que llevo siglos haciéndolo. No quise ir a su departamento, aún no estás preparado para tanto, pero le di tu teléfono para que me llame. Entro en una platería, el vendedor observa mis labios, le sonrío y él responde. Ya estoy agarrando práctica. Le pido que me enseñe los cuchillos, después de formarlos encima del mostrador el vendedor expone las características de uno y otro. Los miro por arriba y de canto, palpo la empuñadura, comparo el brillo moviéndolos a la luz de la lámpara, tiento sus puntas. De pronto me llama un abrecartas de mango nácar, pero lo desairo enseguida (no es lo que necesito y estoy acostumbrada a abrir los sobres con una embestida de mis dedos). Me decido por una daga curva con incrustaciones de obsidiana.

Estás extrañándome. Es insoportable. Enciendes la televisión, el estéreo y la licuadora, pero sus gritos son incapaces de cubrir los rasguños. Casi cuarenta y ocho horas, tiempo suficiente para sentirlos igual que una retroexcavadora trabajando en tu cabeza, y mañana tienes que levantarte temprano si quieres llegar a clase de siete.

Tomas mis cosméticos. Doce —dibujas un croquis en el espejo roto del tocador— campanadas.

El silencio se esparce detrás del ruido de los artefactos. Los apagas de prisa, alcanzas a escuchar el eco de unos pasos que se alejan.

Campanada fractura del espejo en relieve marcado con el delineador negro (tu madre ha de estar inquieta ella siempre se preocupa por ti) campanada circunferencia a pincel delgado con polvo de ojos café (de qué color son los ojos de José María qué vas a decirle si llama) campanada círculos concéntricos dentro del primero (pero el teléfono no ha vuelto a sonar qué extraño seguro ella viene para acá sólo son tres horas de camino) campanada sombra en zigzag con la brocha del colorete y polvo amarillo (sospechará algo la dueña se daría cuenta que estuve en tu casa) campanada capa azul matizado con la esponja del maquillaje (qué vas a hacer con tu vida tienes ganas de borrarte del mapa) campanada cubo en color rosa hecho con el pincel para labios (te preguntas dónde ando y si estaré molesta quizás tramando igual que tú) campanada pirámide púrpura dentro del cubo (hacer algo pero una ciudad plana resulta problemática) campanada figura de animal pardo amorfo en el interior de los círculos (percibes mi cuerpo escondido detrás de los muros tendrás que matarme) campanada jabalina color plata trazo rápido a pincel de labios (debes irte yo puedo regresar y tu madre llegará en cualquier momento) campanada torres grises custodiando los puntos cardinales (necesitas encontrar el sentido moverte) campanada mancha al centro impresa con el lápiz labial rojo (qué esperan de ti debes hacer algo pronto realizar tu obra) campanada túnel barroco que atraviesa las formas dibujadas (observas el mural esto es ahora sabes lo que debes hacer).

Los rasguños se extinguen junto con el eco del último badajazo.

Tus pasos resuenan cuando bajas corriendo, murmuras las palabras del letrero que te señaló la dirección de las escaleras: salida de emergencia.

El silencio te siguió, barrió los andadores y vociferó entre las hojas inmóviles de los árboles. Calle extraviada, huera, más adelante un perro olfatea los desperdicios que la ciudad arrojó durante el día. Caminaste mucho, la vista tumbada en los adoquines. Tu mente trepada en el boceto, lo abarcabas indiviso, podía tratarse de una máquina, de ser así, ¿cuál era su utilidad?, fijabas la memoria en un detalle, tal vez sea un generador de poderes desconocidos o una cámara para comunicarse con otras dimensiones. Para saberlo debes construirla. La idea te acorrala, como si una fuerza suprema arreara tus deseos. El silencio te siguió, barrió los andadores y vociferó entre las hojas inmóviles de los árboles. Calle extraviada, huera, más adelante un perro olfatea los desperdicios que la ciudad arrojó durante el día. Caminaste mucho, la vista tumbada en los adoquines. Tu mente trepada en el boceto, lo abarcabas indiviso, podía tratarse de una máquina, de ser así, ¿cuál era su utilidad?, fijabas la memoria en un detalle, tal vez sea un generador de poderes desconocidos o una cámara para comunicarse con otras dimensiones. Para saberlo debes construirla. La idea te acorrala, como si una fuerza suprema arreara tus deseos.

El piso duro y húmedo, la niebla matutina enraizó en tus ojos, los frotas, el mundo aparece tumbado, una escoba surca la plaza, enderezas el cuerpo y te levantas, comprendes que pasaste la noche a la intemperie, tirado como un borracho junto a un poste de luz. Desandas el camino.

La dueña, gorda grasosa, vieja fodonga, pinche chismosa, atrincherada en la ventana, sacó la cabeza en cuanto te vio.

—Su mamá vino a buscarlo, Ernestito. Estuvo toque y toque. Salí a decirle que usted no estaba. Dijo que se iba a quedar en un hotel. Le dije que era raro que usted saliera tan tarde. Dijo que le llamaba. Su teléfono estuvo sonando toda la noche… ¿Qué no va a ir a la escuela, Ernestito? Ya se le hizo larde, ¿no?

La cortas de un portazo. Tiendes la cama, pones la ropa sucia en el cesto, sacudes los muebles, lavas el baño y recoges los trastes. Con un trapo mojado limpias el espejo. Te cuelgas la mochila del hombro derecho. Al salir topas con la ropa de la dueña, tendida en el barandal. Pinche vieja asquerosa, dejarme aquí sus calzonzotes. Abajo, un perro ladra mirando hacia la escalera, la ropa tapa tu vista, así que no puedes saber qué causa la furia del animal.

Tomas la escalera, al llegar al primer descanso, pisas un objeto pequeño, rechina; bajas la vista y te encuentras con un niño sentado en el piso, trae sudadera roja y pañal desechable, sus piernas desnudas están manchadas de tierra, juega con tres carritos de plástico que desliza entre corcholatas de refresco dispuestas en filas; el niño levanta la cara para mirarte, sus mejillas están embarradas de mocos que forman mazacotes lodosos en combinación con la mugre, te sonríe con su boca tuberosa y balbucea monosílabos que no entiendes, tus labios se contraen, quieres decir algo pero no logras formular la frase, sorteas los caminos de corcholatas, pero aunque pisas con cuidado deshaces una de las líneas, te sientes apenado, pero continúas descendiendo.

Cuando llegas al patio principal volteas hacia arriba, el pequeño te observa con la cara metida entre los barrotes horizontales del barandal verde. Cruzas la explanada. Junto a la acera, el perro que ladraba hace un rato está hurgando entre los desechos de los tres tambos que sirven de basurero, a su alrededor hay bolsas de plástico abultadas y restos de comida dispersos en el cemento. A la distancia distingues un manchón rosa que corona el bote central. El olor a podrido penetra tus fosas, frunces la nariz y, como para ahuyentar el estupor, acomodas la correa de tu mochila sobre el hombro izquierdo. Pasas de prisa a un costado de los tambos, miras de reojo y descubres unas mallas de ballet despatarradas en medio de la basura.

Abordas un camión urbano, ni siquiera reparas en las letras blancas pintadas en el parabrisas, te sientas junto a la ventanilla, el trayecto despliega imágenes previsibles, enseguida reconoces las calles y los rostros de la gente, los rayos secos pegan de lleno, dilatan la proporción de las fachadas, perturban sus poros, la textura se hincha, la ciudad implota y te impresiona con su claridad irreal, pesada, gorda, como si cada partícula estuviera envuelta con un colchón denso, blando, una bruma caliente que despierta un sueño cercano, aparece con la nitidez refulgente de la Alameda rodeada de puestos morados, pero ambas imágenes se evaporan antes de que puedas aislarlas y sólo te queda la impresión de una barra gris, después nada más el color, extendido en tu mente.

El camión se detiene. Sigues a la gente que se encamina por una acera acorralada entre dos tendidos de malla ciclónica. Tus pasos viscosos, necesitas mirarlos, levantar el pie, impulsarlo hacia delante, ahora el otro; los pies encuentran su ritmo y se desprenden de tu voluntad. Quieres detenerte y retroceder, pero tus extremidades avanzan decididas. El vuelo rojo de una falda camina unos metros adelante, los olanes se elevan, chocan con un cuerpo cercano, se esconden tras otro, resurgen; crees reconocerme en ese andar suelto; intentas arreciar la marcha, pero eso tampoco te resulta posible, la velocidad de tus pasos también es autónoma, desistes, a pesar de que mi falda desaparece entre la multitud que, como tú, atraviesa el circuito y entra en la terminal de autobuses.

|

Ideas extranjeras manoseaban el cielo raso. Las cabezas de tus compañeros de equipo se insinuaron, como esferas volátiles distribuidas alrededor de tu cuerpo tendido; el campo de pruebas recubrió la habitación. De pronto corrías dentro del cubo con la jabalina apuntando hacia los rostros que te vigilaban desde afuera, gigantes jugando a tirar el dado, el campo daba tumbos y tú tenías que lanzar pero no encontrabas un punto de apoyo, al fin el dado se detiene y descansa en una de sus caras, arrojas la jabalina pero en el aire se vuelve una cinta que gira en espirales hasta caer lánguida junto a uno de los vértices. Tus compañeros se burlan y vuelven a tirar el dado. Rebotas de una pared a otra.

Ideas extranjeras manoseaban el cielo raso. Las cabezas de tus compañeros de equipo se insinuaron, como esferas volátiles distribuidas alrededor de tu cuerpo tendido; el campo de pruebas recubrió la habitación. De pronto corrías dentro del cubo con la jabalina apuntando hacia los rostros que te vigilaban desde afuera, gigantes jugando a tirar el dado, el campo daba tumbos y tú tenías que lanzar pero no encontrabas un punto de apoyo, al fin el dado se detiene y descansa en una de sus caras, arrojas la jabalina pero en el aire se vuelve una cinta que gira en espirales hasta caer lánguida junto a uno de los vértices. Tus compañeros se burlan y vuelven a tirar el dado. Rebotas de una pared a otra.

El silencio te siguió, barrió los andadores y vociferó entre las hojas inmóviles de los árboles. Calle extraviada, huera, más adelante un perro olfatea los desperdicios que la ciudad arrojó durante el día. Caminaste mucho, la vista tumbada en los adoquines. Tu mente trepada en el boceto, lo abarcabas indiviso, podía tratarse de una máquina, de ser así, ¿cuál era su utilidad?, fijabas la memoria en un detalle, tal vez sea un generador de poderes desconocidos o una cámara para comunicarse con otras dimensiones. Para saberlo debes construirla. La idea te acorrala, como si una fuerza suprema arreara tus deseos.

El silencio te siguió, barrió los andadores y vociferó entre las hojas inmóviles de los árboles. Calle extraviada, huera, más adelante un perro olfatea los desperdicios que la ciudad arrojó durante el día. Caminaste mucho, la vista tumbada en los adoquines. Tu mente trepada en el boceto, lo abarcabas indiviso, podía tratarse de una máquina, de ser así, ¿cuál era su utilidad?, fijabas la memoria en un detalle, tal vez sea un generador de poderes desconocidos o una cámara para comunicarse con otras dimensiones. Para saberlo debes construirla. La idea te acorrala, como si una fuerza suprema arreara tus deseos.