|

Para ti, que no sabías rezar jaculatorias

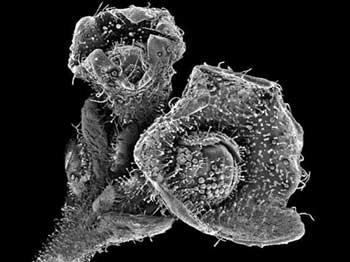

Qué podría negarle a su presencia, a sus ojos neptunianos, a su sonrisa de Belcebú. Su cabeza de jabalí jadea de furia cada que su ropa no se plancha, cada que una arruga accidenta el terreno llano de sus pantalones de vestir. La camisa talla 46, a rayas, acomoda en un desajuste perverso su cuerpo abotargado, y no precisamente a lucir de los calzoncillos de Stefanello Bottarga. Usa las mejores esencias de maderas finas que se mezclan con sus humores abominables de tocino refrito y grasas saturadas, y es por eso que las moscas le persiguen semejando una turbamulta de obispos ortodoxos en procesión al presbiterio. Un espanto.

Ella, Diocelina, no le niega nada. Reza a cada momento. Hace rosarios a toda hora, en el alba y al ocaso, al mediodía, a las seis de la tarde, a las nueve y a las 9:43. Hace rosarios al espulgar los frijoles, forma abalorios de habas y lentejas. Hace letanías y canta salmos. Pide por ella y por el Señor Jabalí. Que llegue a destiempo, cuídanos en cada momento. Ampárame, Señor, no me abandones. Madre Santa, ruega por mí y por don Rómulo a quien le hago la limpieza, por su hermano muerto Remo; por don Caballo, el de enfrente, a quien le riego sus plantas y le cepillo las crines. Ruega por Macario el aguador y el señor gasero, por don Casasgrandes, el casero; por el señor de los tomates e Inodoro el plomero. Ruega por don Luis el abacero, el ejecutivo que ayer me atendió en el banco. ¡Oh, Señor! Pido en nombre del Señor Jabalí su destierro, pido por sus posesiones y sus mujeres extramaritales. Amén.

El Señor Jabalí llega a casa y antes de abrir la puerta echa un vistazo por la ventana. Diocelina siente su mirada traspasarle el pecho, siente el rozar de sus pupilas alineadas como si fueran sus manos toscas y rasposas trastocando su espalda blanca, sus maneras finas de niña inocente hecha una vieja, con piel color leche de vaca, de burra, de chocolate blanco, de luna, de polvo de perlas y conchas nacaradas. Presiente sus jadeos y sus pasos paquidérmicos, presiente cómo sus flemas lo van asfixiando en cada movimiento. Allí está el Señor Jabalí, el obtuso voyeur que vive en casa. Cómo desmentir su torpe visión tras sus lentes de mica gruesa, el olor fétido de su boca que se cuela a través de cada rendija que lo aparta mientras la observa, lo presiente y se hace la disimulada. Veinticinco años permitiéndose alcanzar una vejez llena de abandonos y oraciones, de salmos, de dedicarse a su hogar y a su marido.

Se oye la cerroja. El Señor Jabalí abre y cierra la puerta. Diocelina escucha la radio sin encenderla; pone atención a los cantos gregorianos. Se hunde en aquellas voces de eunucos angelicales: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Canta, se desvanece en el melismático ritmo que aquellos neumas susurran, que la llevan de una virga al clivus, a un efluvio de voces piadosas. Finge no escuchar el advenimiento del Señor de la Casa. Come las cáscaras de las pepitas de calabaza. Masca un pedacito de bolsa del súper, porque ahora son biodegradables y sabe que es bueno sólo un pedacito diario para evitar la inflación, los gases que deterioran la economía del hogar. Aquél da el primer jadeo, resopla, gruñe al agredir la paz de esa tarde.

Diocelina tira las pepitas en el cesto de inorgánicos. No las come, nunca las ha comido. Acaricia la cabeza del Señor Jabalí y le ofrece su silla. Él pretende morderla, tiene hambre. Ella sabe que así son sus caricias, no lo entiende quien no lo conoce. Se niegan a reconocer que la evolución no es más que un invento de los seres humanos para sentirse superiores; siente lástima. Le entrega la correspondencia. Para el Señor Scrofa, Jabalí. Estimado Sr. Scrofa; Excelentísimo Sr. Scrofa: permítame informarle que debe el abono del refri y el agua, el predial, la luz, el teléfono, las abarcas de yute a la medida de sus pezuñas. Le rogamos su pago. El Señor Jabalí rompe las cartas, las tira en el cesto de renovables, sabe que su mujer las recoge para hacer los pagos. Diocelina sirve la cena. Lleva un gran plato con trufas y vegetales, una almohada rellena de plumas, un oso de peluche bañado en salsa de óxido de zinc e hidróxido de calcio. Pide más, no se ha saciado. Le sirve ahora un rollo de papel higiénico en rebanadas, tres discos de acetato y de postre un kilo de algodón. Eructa y bosteza. Prende su puro hecho de papel de estraza retacadito de orégano y yerbas de olor, como el médico le recetó para eso de no peer demasiado. La bañera está lista, grita Diocelina mientras templa el fango con el codo, procura no irritar la piel del Señor Jabalí, siempre lo procura.

Mientras su marido toma el baño, ella enciende la tele. Oye las noticias sentada, dando la espalda al monitor. Se niega a ver sangre y arrebatos amarillistas, a saber de una guerra de narcos y narcos sin más decoro que su guerra. Teje como su madre le enseñó, se harta y lo echa al cesto de orgánicos. Aumenta la violencia en el país, escucha del noticiero. Muertos, muertes y desbandados. Sube la gasolina. Hace cuentas, no alcanzará a comprar los 18 litros que toma su marido, tan necesarios para su salud con los requerimientos de plomo y manganeso que lo llevan a un estado psiquiátricamente estable. Piensa en comprar sólo 16. Espera que no le afecte. El Señor Jabalí sale del baño, se oyen sus pezuñas arañar la duela. Diocelina le pone la piyama, le cepilla las crines y le unta vaselina para calmar la erección que lo despeina. Las moscas no tardan en llegar, en cantar a coro y mover obsesivamente sus alitas brillosas y repugnantes haciendo escándalo. Sale del cuarto, lo deja leyendo el libro vaquero. Escucha, mientras se aleja, su risa, su excitación.

Diocelina se mira en el espejo del pasillo. Observa sus ojos color de miel, sus labios delgados, su cabello claro, su piel blanca fastidiada por el sol y las arrugas que han maltratado su presente con su ayer lejano. Maldice su vida. Cómo pudo casarse con el Señor Jabalí. Quién le hubiera advertido de su metamorfosis, de su futuro. Quizá Ovidio escondía la respuesta en sus versadas historias, pero no cree que sea tan épica su transformación para ser parte de sus mitos. Prende veladoras e inciensos. Saca de la alacena un Buda, hace reverencia. Lo guarda, qué diría su madre de tales creencias. Pone su mano sobre la estufa incandescente, la retira al creer cumplida su penitencia. Comienza otro rosario. Reza. Enciende su cabeza, desea pecar, desea no preparar los duelos y quebrantos del Señor Jabalí en el desayuno. No besarlo, no dormir con él. Piensa en don Rómulo y sus brazos de atleta, en los ojos verdes que tenía su hermano Remo, en las crines sedosas de don Caballo, en los bigotes del señor aguador, en la voz del señor gasero, en las patillas del abacero, en las herramientas de Inodoro, el más guapo de todos. ¡Cómo mira!, ¡cómo besa!, ¡cómo huele!, ¡cómo hace el amor!

Pasa el tiempo, come galletitas de nuez y arcilla remojadas en té de rábano. Maldice que la gravedad asalte con agravio su cuerpo. Se siente encendida y deseosa de aquel plomero advenedizo de tierra de dioses. Mañana arreglará las tuberías, mañana traerá las herramientas más prodigiosas e infalibles, las precisas. Fontanero pasional, dador de aguas impúdicas, exquisitas, que repara conductos y tuberías, quien procura el paso de fluidos milagrosos. Benevolente, indomable, sagaz, ágil.

El Señor Jabalí ronca, duerme profundamente. Diocelina saca el recetario catalán de su abuela. Recibirá a Inodoro con un manjar. Página 47. Civet de jabalí (con cebollitas y setas). Sonríe. Está segura de que le encantará. Tiene todos los ingredientes.

Dan las 9:43. Reza. Diocelina pide perdón por sus encuentros extramaritales, por sus pecados. Bien sabe que el Señor Jabalí nunca ha usado el soplete, un alicate de presión, no decapa con ingenio los residuos que el tiempo va dejando sobre la piel. Vuelve a rezar. Bendito Inodoro, te invoco a ti y a tu omnipotencia, he descubierto que entre todos estos dioses terrenales, tú eres el único…

Alma de Géiser, despedázame.

Cuerpo de Sol, incéndiame.

Agua del Cenote Sagrado, ensúciame.

Pasión de Bruto, revuélcame.

¡Oh, mi Amor! Sométeme.

Dentro de tu boca, devórame.

No permitas que me alejen de ti.

De otros amores, apártame.

En las llamas de tu fuego, extíngueme.

Y a la hora de mi muerte, llámame… Hazme el amor.

Para adorarte y creer en ti, como hasta ahora, por los siglos de mis siglos

y tus siglos. Que así sea.

Diocelina renueva su oración. Comienza a picar los ingredientes del marinado.

|