|

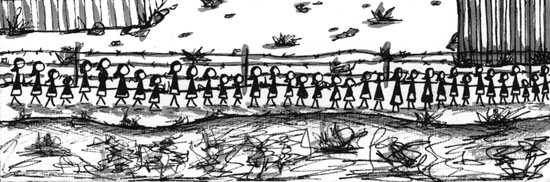

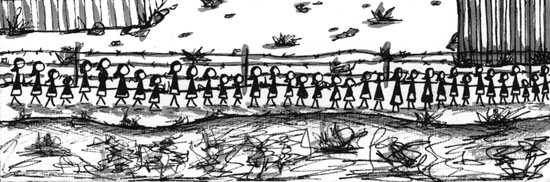

Stella, frío, frío, el frío del infierno. Cómo avanzaban juntas por el camino. Rosa con Magda acurrucada entre los pechos adoloridos, Magda envuelta en el chal. A veces Stella cargaba a Magda. Pero estaba celosa de Magda. Una muchacha delgada de catorce años, demasiado pequeña, con sus propios pechos delgados; Stella quería estar envuelta en el chal, escondida, dormida, arrullada por la marcha, ser un bebé, un pequeño de brazos. Magda tomaba el pezón de Rosa y Rosa nunca dejaba de caminar, una cuna andante. No había leche suficiente; a veces Magda chupaba aire; entonces gritaba. Stella rabiaba de hambre. Sus rodillas eran tumores sobre varas, sus codos, huesos de pollo.

Rosa no sentía hambre. Se sentía ligera, no como alguien que caminaba sino como desmayada, en trance, como suspendida en una convulsión, alguien que ya es un ángel etéreo, alerta y viéndolo todo, pero desde el aire, no ahí, no tocando el camino. Como si se tambaleara en el borde de sus uñas. Vio la cara de Magda a través de un hueco en el chal. Una ardilla en el nido, segura, nadie podía alcanzarla dentro de la casita de los pliegues del chal. La cara, muy redonda, una cara como un espejo de bolsillo: pero no tenía la tez sombría de Rosa, oscura como el cólera, era totalmente otro tipo de cara, ojos azules como el aire, suaves plumas de cabello casi tan amarillo como la estrella cosida en el abrigo de Rosa. Se podría pensar que era uno de sus bebés.

Rosa no sentía hambre. Se sentía ligera, no como alguien que caminaba sino como desmayada, en trance, como suspendida en una convulsión, alguien que ya es un ángel etéreo, alerta y viéndolo todo, pero desde el aire, no ahí, no tocando el camino. Como si se tambaleara en el borde de sus uñas. Vio la cara de Magda a través de un hueco en el chal. Una ardilla en el nido, segura, nadie podía alcanzarla dentro de la casita de los pliegues del chal. La cara, muy redonda, una cara como un espejo de bolsillo: pero no tenía la tez sombría de Rosa, oscura como el cólera, era totalmente otro tipo de cara, ojos azules como el aire, suaves plumas de cabello casi tan amarillo como la estrella cosida en el abrigo de Rosa. Se podría pensar que era uno de sus bebés.

Rosa, flotando, soñaba con regalar a Magda en uno de los pueblos. Podría dejar la fila por un minuto y arrojar a Magda en manos de cualquier mujer al lado del camino. Pero si se salía de la fila podían disparar. Y aun si abandonaba la fila medio segundo y le arrojaba el chal-fardo a una extraña, ¿lo tomaría esa mujer? Podría sorprenderse, o asustarse; podría tirar el chal y Magda se caería, se golpearía la cabeza y moriría. La cabecita redondita. Tan buena niña; había dejado de gritar y ahora chupaba nada más el sabor del pezón reseco. El agarre preciso de las encías pequeñitas. Una pizca de la puntita de un diente brotando en la encía inferior, tan brillante, una lápida delicada de mármol blanco ahí, brillando. Sin quejarse abandonó las tetillas de Rosa, primero la izquierda, luego la derecha; las dos estaban ajadas, sin siquiera el olor a leche. El ducto-grieta extinto, un volcán apagado, ojo ciego y foso helado, de modo que Magda agarró la esquinita del chal y lo ordeñó en su lugar. Chupaba y chupaba, inundando los hilos de humedad. El rico sabor del chal, leche de lino.

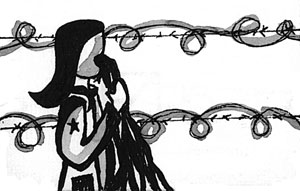

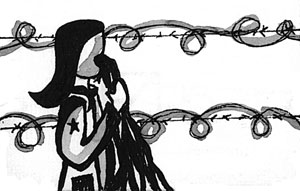

Ilustraciones de Jarumi Dávila, ENAP-UNAM

Era un chal mágico; podía alimentar a un bebé tres días y tres noches. Magda no se murió, permaneció viva, aunque muy quieta. Un olor peculiar, a canela y almendras, salía de su boca. Mantenía los ojos abiertos en todo momento, olvidándose de cómo parpadear o de cómo echar la siesta, y Rosa y a veces Stella estudiaban su azul intensidad. En el camino, alzaban el peso de una pierna tras otra y observaban la cara de Magda. "Aria", decía Stella en una voz que se había adelgazado como una cuerda; y Rosa pensaba en cómo Stella miraba a Magda como una joven caníbal. Y la vez que Stella dijo "Aria", le sonó a Rosa como si Stella en realidad hubiese dicho "Devorémosla".

Pero Magda vivió lo suficiente para caminar. Logró vivir todo ese tiempo, pero no caminaba muy bien, en parte porque sólo tenía quince meses de edad y en parte porque los huesos de sus piernas no lograban sostener su gorda pancita. Estaba gorda de aire, llena y redonda. Rosa le daba casi toda su comida a Magda, Stella no daba nada; Stella era voraz, una muchacha en desarrollo pero sin crecer mucho. Stella no menstruaba. Rosa no menstruaba. Rosa rabiaba de hambre, y al mismo tiempo no; aprendió de Magda a beber el sabor de un dedo en la boca. Estaban en un sitio sin piedad, toda compasión había sido aniquilada en Rosa. Veía los huesos de Stella sin piedad. Estaba segura de que Stella estaba esperando a que Magda muriera para poderle echar diente a los muslitos.

Pero Magda vivió lo suficiente para caminar. Logró vivir todo ese tiempo, pero no caminaba muy bien, en parte porque sólo tenía quince meses de edad y en parte porque los huesos de sus piernas no lograban sostener su gorda pancita. Estaba gorda de aire, llena y redonda. Rosa le daba casi toda su comida a Magda, Stella no daba nada; Stella era voraz, una muchacha en desarrollo pero sin crecer mucho. Stella no menstruaba. Rosa no menstruaba. Rosa rabiaba de hambre, y al mismo tiempo no; aprendió de Magda a beber el sabor de un dedo en la boca. Estaban en un sitio sin piedad, toda compasión había sido aniquilada en Rosa. Veía los huesos de Stella sin piedad. Estaba segura de que Stella estaba esperando a que Magda muriera para poderle echar diente a los muslitos.

Rosa sabía que Magda iba a morir muy pronto; ya debía haber muerto, pero había estado enterrada en las profundidades del chal mágico, confundiéndose con el promontorio tembloroso de los pechos de Rosa; Rosa se asía al chal como si sólo la cubriera a ella. Nadie se lo quitaba. Magda estaba muda. Nunca lloraba. Rosa la ocultaba en las barracas, debajo del chal, pero sabía que un día alguien la delataría; o algún día alguien, que ni siquiera sería Stella, se robaría a Magda para comérsela. Cuando Magda empezó a caminar, Rosa sabía que la niña se iba a morir muy pronto, algo iba a pasar. Tenía miedo de quedarse dormida; se dormía con el peso de su pierna sobre el cuerpo de Magda; tenía miedo de asfixiar a Magda bajo su muslo. El peso de Rosa se iba haciendo cada vez menos; Rosa y Stella lentamente se iban transformando en aire.

Magda era sosegada, pero sus ojos eran horrorosamente vivos, como tigres azules. Observaba. En ocasiones reía -parecía una risa, pero, ¿cómo podría serlo? Magda nunca había visto reír a nadie. Aun así, Magda se reía de su chal cuando el viento le alzaba las esquinas, ese viento malo que llevaba trozos negros, que hacía que les lagrimearan los ojos a Rosa y a Stella. Los ojos de Magda siempre estaban nítidos, sin lágrimas. Acechaba como un tigre. Protegía su chal. Nadie podía tocarlo; sólo Rosa. Stella no tenía permiso. El chal era su propio bebé, su mascota, su hermanita pequeña. Se enredaba en él y chupaba una de sus esquinas cuando quería estar muy quietecita.

Entonces Stella se llevó el chal e hizo que Magda muriera.

Más tarde, Stella dijo: "Es que me dio frío."

Y después tuvo frío siempre, siempre. El frío se le fue al corazón: Rosa veía que el corazón de Stella era frío. Magda se lanzó con sus piernitas de lápiz que garabateaban por aquí y por allá, en busca del chal; los lápices vacilaron en la entrada de las barracas, donde comenzaba la luz. Rosa vio y la persiguió. Pero ya Magda estaba en el patio fuera de las barracas, en la luz alegre. Era la arena de pasar lista. Cada mañana Rosa tenía que ocultar a Magda debajo del chal contra un muro de las barracas y salir y pararse en la arena con Stella y cientos más, a veces durante horas, y Magda, abandonada, se estaba quieta bajo el chal chupando su esquinita. Todos los días Magda se quedaba quieta y así no moría. Rosa vio que hoy Magda se iba a morir, y simultáneamente un gozo temeroso corría por las dos palmas de Rosa, los dedos le quemaban, estaba atónita, febril: Magda, a la luz del sol, tambaleante sobre sus piernitas de lápiz, estaba berreando. Desde que se secaron los pezones de Rosa, desde el último grito de Magda en el camino, Magda había sido privada de sílaba alguna; Magda era muda. Rosa creía que algo se había descompuesto en sus cuerdas vocales, en su tráquea, en la gruta de su laringe; Magda estaba defectuosa, sin voz; quizás era sorda; algo podría faltarle a su inteligencia; Magda era muda. Hasta la risa que le salía cuando el viento ceniciento convertía el chal en un payaso, era solamente un soplido que le descubría los dientes. Aun cuando los piojos y las ladillas la enloquecían tanto que se volvía tan salvaje como las ratotas que saqueaban las barracas en las madrugadas buscando carroña, se frotaba y rascaba y pateaba y mordía y se revolcaba sin un quejido.

Y después tuvo frío siempre, siempre. El frío se le fue al corazón: Rosa veía que el corazón de Stella era frío. Magda se lanzó con sus piernitas de lápiz que garabateaban por aquí y por allá, en busca del chal; los lápices vacilaron en la entrada de las barracas, donde comenzaba la luz. Rosa vio y la persiguió. Pero ya Magda estaba en el patio fuera de las barracas, en la luz alegre. Era la arena de pasar lista. Cada mañana Rosa tenía que ocultar a Magda debajo del chal contra un muro de las barracas y salir y pararse en la arena con Stella y cientos más, a veces durante horas, y Magda, abandonada, se estaba quieta bajo el chal chupando su esquinita. Todos los días Magda se quedaba quieta y así no moría. Rosa vio que hoy Magda se iba a morir, y simultáneamente un gozo temeroso corría por las dos palmas de Rosa, los dedos le quemaban, estaba atónita, febril: Magda, a la luz del sol, tambaleante sobre sus piernitas de lápiz, estaba berreando. Desde que se secaron los pezones de Rosa, desde el último grito de Magda en el camino, Magda había sido privada de sílaba alguna; Magda era muda. Rosa creía que algo se había descompuesto en sus cuerdas vocales, en su tráquea, en la gruta de su laringe; Magda estaba defectuosa, sin voz; quizás era sorda; algo podría faltarle a su inteligencia; Magda era muda. Hasta la risa que le salía cuando el viento ceniciento convertía el chal en un payaso, era solamente un soplido que le descubría los dientes. Aun cuando los piojos y las ladillas la enloquecían tanto que se volvía tan salvaje como las ratotas que saqueaban las barracas en las madrugadas buscando carroña, se frotaba y rascaba y pateaba y mordía y se revolcaba sin un quejido.

Pero ahora se derramaba de la boca de Magda una cuerda larga y viscosa de clamor.

"Maaa-."

"Maaa-."

Era el primer ruido que Magda había sacado de su garganta desde que se secaron los pezones de Rosa.

"Maaa... aaa!"

¡Otra vez! Magda trastabillaba bajo el sol peligroso de la arena, garabateando sobre las lastimosas espinillitas combas. Rosa vio. Vio que Magda sufría por la pérdida de su chal, vio que Magda se iba a morir. Una oleada de órdenes martilleó los pezones de Rosa: ¡Atrapa, toma, trae! Pero no sabía a cuál perseguir primero, a Magda o al chal. Si saltaba hacia la arena para atrapar a Magda, el berrido no cesaría, porque Magda todavía no tendría el chal; pero si regresaba corriendo a las barracas para encontrar el chal y si lo encontraba y si perseguía a Magda sosteniéndolo y sacudiéndolo, entonces haría que Magda volviera; Magda se metería el chal en la boquita y enmudecería otra vez.

Rosa entró en la oscuridad. Fue fácil descubrir el chal. Stella estaba arrebujada debajo, dormida sobre sus delgados huesos. Rosa arrancó el chal y voló -podía volar, era tan sólo de aire- hacia la arena. El calor del sol hablaba murmurando de otra vida, de mariposas en el verano.

La luz era plácida, melosa. Del otro lado de la cerca de acero, a lo lejos, había prados verdes moteados de dientes de león y de violetas de colores oscuros; más allá, aún más lejos, los lirios atigrados inocentes y altos levantaban sus bonetes naranjas. En las barracas se hablaba de "flores", de la "lluvia": excremento, gruesos mojones trenzados y la lenta cascada pestilente que descendía de los camastros superiores, el hedor mezclado con un humo flotante amargo y untuoso que engrasaba la piel de Rosa. Se detuvo un instante a la orilla de la arena. A veces la electricidad de la reja parecía canturrear; hasta Stella decía que era tan sólo una alucinación, pero Rosa oía sonidos de verdad en el alambre: voces tristes y granulosas. Mientras más lejos se hallaba de la cerca, más claramente se agolpaban las voces a su alrededor. Las voces lastimeras tañían de modo tan convincente, tan apasionado, que era imposible sospechar que fueran fantasmas. Las voces le decían que levantara el chal, en alto; las voces le decían que lo agitara, que lo batiera, que lo desplegara como una bandera. Rosa levantó, agitó, batió, desplegó. A lo lejos, muy lejos, Magda se inclinó sobre su pancita nutrida de aire, alargando los carrizos de sus brazos. Estaba en alto, elevada, montada en el hombro de alguien. Pero el hombro que llevaba a Magda no se estaba acercando a Rosa y al chal, se estaba alejando, la manchita que era Magda se adentraba más y más en la humeante distancia. Sobre el hombro brillaba un casco. La luz rozó el casco que centelleó como un cáliz. Bajo el casco un cuerpo negro como una ficha de dominó y un par de botas negras se precipitaron rumbo a la cerca electrificada. Las voces eléctricas comenzaron a parlotear salvajemente. "Maamaa, maaamaaa", murmuraron al unísono. ¡Qué lejos de Rosa estaba ahora Magda, atravesando el patio entero, después de una docena de barracas, totalmente del otro lado! No era más grande que una polilla.

La luz era plácida, melosa. Del otro lado de la cerca de acero, a lo lejos, había prados verdes moteados de dientes de león y de violetas de colores oscuros; más allá, aún más lejos, los lirios atigrados inocentes y altos levantaban sus bonetes naranjas. En las barracas se hablaba de "flores", de la "lluvia": excremento, gruesos mojones trenzados y la lenta cascada pestilente que descendía de los camastros superiores, el hedor mezclado con un humo flotante amargo y untuoso que engrasaba la piel de Rosa. Se detuvo un instante a la orilla de la arena. A veces la electricidad de la reja parecía canturrear; hasta Stella decía que era tan sólo una alucinación, pero Rosa oía sonidos de verdad en el alambre: voces tristes y granulosas. Mientras más lejos se hallaba de la cerca, más claramente se agolpaban las voces a su alrededor. Las voces lastimeras tañían de modo tan convincente, tan apasionado, que era imposible sospechar que fueran fantasmas. Las voces le decían que levantara el chal, en alto; las voces le decían que lo agitara, que lo batiera, que lo desplegara como una bandera. Rosa levantó, agitó, batió, desplegó. A lo lejos, muy lejos, Magda se inclinó sobre su pancita nutrida de aire, alargando los carrizos de sus brazos. Estaba en alto, elevada, montada en el hombro de alguien. Pero el hombro que llevaba a Magda no se estaba acercando a Rosa y al chal, se estaba alejando, la manchita que era Magda se adentraba más y más en la humeante distancia. Sobre el hombro brillaba un casco. La luz rozó el casco que centelleó como un cáliz. Bajo el casco un cuerpo negro como una ficha de dominó y un par de botas negras se precipitaron rumbo a la cerca electrificada. Las voces eléctricas comenzaron a parlotear salvajemente. "Maamaa, maaamaaa", murmuraron al unísono. ¡Qué lejos de Rosa estaba ahora Magda, atravesando el patio entero, después de una docena de barracas, totalmente del otro lado! No era más grande que una polilla.

De repente, Magda estaba nadando por el aire. Toda Magda viajaba por las alturas. Parecía una mariposa posándose en una hiedra plateada. Y en el momento en que la redonda cabeza con plumitas de Magda y sus piernas de lápiz y su pancita de globo y sus brazos en zigzag se estrellaron contra la cerca, el rugido de las voces de acero enloqueció, apremiando a Rosa para que corriera y corriera al punto donde Magda había caído en su vuelo contra la cerca electrificada; pero por supuesto, Rosa no las obedeció. Sólo se quedó parada, porque si corría, dispararían, y si trataba de recoger las varas del cuerpo de Magda, dispararían, y si dejaba escapar el aullido lobuno que trepaba por entre sus huesos, dispararían; así que tomó el chal de Magda y se llenó la boca con él, la rellenó y la rellenó hasta que se vio tragando el aullido lobuno y probando la profundidad de almendra y canela de la saliva de Magda; y Rosa se bebió el chal de Magda hasta que se secó.

|

Rosa no sentía hambre. Se sentía ligera, no como alguien que caminaba sino como desmayada, en trance, como suspendida en una convulsión, alguien que ya es un ángel etéreo, alerta y viéndolo todo, pero desde el aire, no ahí, no tocando el camino. Como si se tambaleara en el borde de sus uñas. Vio la cara de Magda a través de un hueco en el chal. Una ardilla en el nido, segura, nadie podía alcanzarla dentro de la casita de los pliegues del chal. La cara, muy redonda, una cara como un espejo de bolsillo: pero no tenía la tez sombría de Rosa, oscura como el cólera, era totalmente otro tipo de cara, ojos azules como el aire, suaves plumas de cabello casi tan amarillo como la estrella cosida en el abrigo de Rosa. Se podría pensar que era uno de sus bebés.

Rosa no sentía hambre. Se sentía ligera, no como alguien que caminaba sino como desmayada, en trance, como suspendida en una convulsión, alguien que ya es un ángel etéreo, alerta y viéndolo todo, pero desde el aire, no ahí, no tocando el camino. Como si se tambaleara en el borde de sus uñas. Vio la cara de Magda a través de un hueco en el chal. Una ardilla en el nido, segura, nadie podía alcanzarla dentro de la casita de los pliegues del chal. La cara, muy redonda, una cara como un espejo de bolsillo: pero no tenía la tez sombría de Rosa, oscura como el cólera, era totalmente otro tipo de cara, ojos azules como el aire, suaves plumas de cabello casi tan amarillo como la estrella cosida en el abrigo de Rosa. Se podría pensar que era uno de sus bebés. Pero Magda vivió lo suficiente para caminar. Logró vivir todo ese tiempo, pero no caminaba muy bien, en parte porque sólo tenía quince meses de edad y en parte porque los huesos de sus piernas no lograban sostener su gorda pancita. Estaba gorda de aire, llena y redonda. Rosa le daba casi toda su comida a Magda, Stella no daba nada; Stella era voraz, una muchacha en desarrollo pero sin crecer mucho. Stella no menstruaba. Rosa no menstruaba. Rosa rabiaba de hambre, y al mismo tiempo no; aprendió de Magda a beber el sabor de un dedo en la boca. Estaban en un sitio sin piedad, toda compasión había sido aniquilada en Rosa. Veía los huesos de Stella sin piedad. Estaba segura de que Stella estaba esperando a que Magda muriera para poderle echar diente a los muslitos.

Pero Magda vivió lo suficiente para caminar. Logró vivir todo ese tiempo, pero no caminaba muy bien, en parte porque sólo tenía quince meses de edad y en parte porque los huesos de sus piernas no lograban sostener su gorda pancita. Estaba gorda de aire, llena y redonda. Rosa le daba casi toda su comida a Magda, Stella no daba nada; Stella era voraz, una muchacha en desarrollo pero sin crecer mucho. Stella no menstruaba. Rosa no menstruaba. Rosa rabiaba de hambre, y al mismo tiempo no; aprendió de Magda a beber el sabor de un dedo en la boca. Estaban en un sitio sin piedad, toda compasión había sido aniquilada en Rosa. Veía los huesos de Stella sin piedad. Estaba segura de que Stella estaba esperando a que Magda muriera para poderle echar diente a los muslitos. Y después tuvo frío siempre, siempre. El frío se le fue al corazón: Rosa veía que el corazón de Stella era frío. Magda se lanzó con sus piernitas de lápiz que garabateaban por aquí y por allá, en busca del chal; los lápices vacilaron en la entrada de las barracas, donde comenzaba la luz. Rosa vio y la persiguió. Pero ya Magda estaba en el patio fuera de las barracas, en la luz alegre. Era la arena de pasar lista. Cada mañana Rosa tenía que ocultar a Magda debajo del chal contra un muro de las barracas y salir y pararse en la arena con Stella y cientos más, a veces durante horas, y Magda, abandonada, se estaba quieta bajo el chal chupando su esquinita. Todos los días Magda se quedaba quieta y así no moría. Rosa vio que hoy Magda se iba a morir, y simultáneamente un gozo temeroso corría por las dos palmas de Rosa, los dedos le quemaban, estaba atónita, febril: Magda, a la luz del sol, tambaleante sobre sus piernitas de lápiz, estaba berreando. Desde que se secaron los pezones de Rosa, desde el último grito de Magda en el camino, Magda había sido privada de sílaba alguna; Magda era muda. Rosa creía que algo se había descompuesto en sus cuerdas vocales, en su tráquea, en la gruta de su laringe; Magda estaba defectuosa, sin voz; quizás era sorda; algo podría faltarle a su inteligencia; Magda era muda. Hasta la risa que le salía cuando el viento ceniciento convertía el chal en un payaso, era solamente un soplido que le descubría los dientes. Aun cuando los piojos y las ladillas la enloquecían tanto que se volvía tan salvaje como las ratotas que saqueaban las barracas en las madrugadas buscando carroña, se frotaba y rascaba y pateaba y mordía y se revolcaba sin un quejido.

Y después tuvo frío siempre, siempre. El frío se le fue al corazón: Rosa veía que el corazón de Stella era frío. Magda se lanzó con sus piernitas de lápiz que garabateaban por aquí y por allá, en busca del chal; los lápices vacilaron en la entrada de las barracas, donde comenzaba la luz. Rosa vio y la persiguió. Pero ya Magda estaba en el patio fuera de las barracas, en la luz alegre. Era la arena de pasar lista. Cada mañana Rosa tenía que ocultar a Magda debajo del chal contra un muro de las barracas y salir y pararse en la arena con Stella y cientos más, a veces durante horas, y Magda, abandonada, se estaba quieta bajo el chal chupando su esquinita. Todos los días Magda se quedaba quieta y así no moría. Rosa vio que hoy Magda se iba a morir, y simultáneamente un gozo temeroso corría por las dos palmas de Rosa, los dedos le quemaban, estaba atónita, febril: Magda, a la luz del sol, tambaleante sobre sus piernitas de lápiz, estaba berreando. Desde que se secaron los pezones de Rosa, desde el último grito de Magda en el camino, Magda había sido privada de sílaba alguna; Magda era muda. Rosa creía que algo se había descompuesto en sus cuerdas vocales, en su tráquea, en la gruta de su laringe; Magda estaba defectuosa, sin voz; quizás era sorda; algo podría faltarle a su inteligencia; Magda era muda. Hasta la risa que le salía cuando el viento ceniciento convertía el chal en un payaso, era solamente un soplido que le descubría los dientes. Aun cuando los piojos y las ladillas la enloquecían tanto que se volvía tan salvaje como las ratotas que saqueaban las barracas en las madrugadas buscando carroña, se frotaba y rascaba y pateaba y mordía y se revolcaba sin un quejido. "Maaa-."

"Maaa-." La luz era plácida, melosa. Del otro lado de la cerca de acero, a lo lejos, había prados verdes moteados de dientes de león y de violetas de colores oscuros; más allá, aún más lejos, los lirios atigrados inocentes y altos levantaban sus bonetes naranjas. En las barracas se hablaba de "flores", de la "lluvia": excremento, gruesos mojones trenzados y la lenta cascada pestilente que descendía de los camastros superiores, el hedor mezclado con un humo flotante amargo y untuoso que engrasaba la piel de Rosa. Se detuvo un instante a la orilla de la arena. A veces la electricidad de la reja parecía canturrear; hasta Stella decía que era tan sólo una alucinación, pero Rosa oía sonidos de verdad en el alambre: voces tristes y granulosas. Mientras más lejos se hallaba de la cerca, más claramente se agolpaban las voces a su alrededor. Las voces lastimeras tañían de modo tan convincente, tan apasionado, que era imposible sospechar que fueran fantasmas. Las voces le decían que levantara el chal, en alto; las voces le decían que lo agitara, que lo batiera, que lo desplegara como una bandera. Rosa levantó, agitó, batió, desplegó. A lo lejos, muy lejos, Magda se inclinó sobre su pancita nutrida de aire, alargando los carrizos de sus brazos. Estaba en alto, elevada, montada en el hombro de alguien. Pero el hombro que llevaba a Magda no se estaba acercando a Rosa y al chal, se estaba alejando, la manchita que era Magda se adentraba más y más en la humeante distancia. Sobre el hombro brillaba un casco. La luz rozó el casco que centelleó como un cáliz. Bajo el casco un cuerpo negro como una ficha de dominó y un par de botas negras se precipitaron rumbo a la cerca electrificada. Las voces eléctricas comenzaron a parlotear salvajemente. "Maamaa, maaamaaa", murmuraron al unísono. ¡Qué lejos de Rosa estaba ahora Magda, atravesando el patio entero, después de una docena de barracas, totalmente del otro lado! No era más grande que una polilla.

La luz era plácida, melosa. Del otro lado de la cerca de acero, a lo lejos, había prados verdes moteados de dientes de león y de violetas de colores oscuros; más allá, aún más lejos, los lirios atigrados inocentes y altos levantaban sus bonetes naranjas. En las barracas se hablaba de "flores", de la "lluvia": excremento, gruesos mojones trenzados y la lenta cascada pestilente que descendía de los camastros superiores, el hedor mezclado con un humo flotante amargo y untuoso que engrasaba la piel de Rosa. Se detuvo un instante a la orilla de la arena. A veces la electricidad de la reja parecía canturrear; hasta Stella decía que era tan sólo una alucinación, pero Rosa oía sonidos de verdad en el alambre: voces tristes y granulosas. Mientras más lejos se hallaba de la cerca, más claramente se agolpaban las voces a su alrededor. Las voces lastimeras tañían de modo tan convincente, tan apasionado, que era imposible sospechar que fueran fantasmas. Las voces le decían que levantara el chal, en alto; las voces le decían que lo agitara, que lo batiera, que lo desplegara como una bandera. Rosa levantó, agitó, batió, desplegó. A lo lejos, muy lejos, Magda se inclinó sobre su pancita nutrida de aire, alargando los carrizos de sus brazos. Estaba en alto, elevada, montada en el hombro de alguien. Pero el hombro que llevaba a Magda no se estaba acercando a Rosa y al chal, se estaba alejando, la manchita que era Magda se adentraba más y más en la humeante distancia. Sobre el hombro brillaba un casco. La luz rozó el casco que centelleó como un cáliz. Bajo el casco un cuerpo negro como una ficha de dominó y un par de botas negras se precipitaron rumbo a la cerca electrificada. Las voces eléctricas comenzaron a parlotear salvajemente. "Maamaa, maaamaaa", murmuraron al unísono. ¡Qué lejos de Rosa estaba ahora Magda, atravesando el patio entero, después de una docena de barracas, totalmente del otro lado! No era más grande que una polilla.