|

La cabeza de Mónica

La Toyota frenó en seco y desde sus ventanas fueron arrojadas siete cabezas hasta la pista de la discoteca. Un triunfo memorable que se contó en toda Bogópolis y borró de la memoria colectiva tragedias anteriores. Homo hizo el recuento de aquella colección: los hermanos Rodríguez, el cura disidente, el vendedor de cigarrillos que siempre había sido un fracaso de la policía. Luego Carlitos, dizque su brazo derecho, y ese tormento de esposa llamado Mónica: ojalá ambos sigan revolcándose en la eternidad. Y por último, la cabeza barbuda y sobresaltada de Bautista, el dueño de la discoteca. De un momento a otro, el empresario había comenzado a apoderarse del fulgor de la noche, la libertad de las mujeres, la conciencia pública. Fue la cabeza de Bautista destrozada por la codicia la que Homo encontró el lunes en su puerta, el miércoles en la bañera, el domingo en su escritorio de roble. En esta ocasión, Homo decidió respirar, sentarse frente a frente y ofrecerle un whisky a su enemigo. Al principio, Homo pensó que incluso en la muerte, Bautista intentaría engañarlo, comprar a sus amigos, proponerle negocios que serían emboscadas. Pero la cabeza de Bautista ganó la confianza de su asesino hablando del pasado. Recapituló la infancia de Homo, cuando caminaba con los pies descalzos; habló de su padre, cuando ambos se encañonaron; habló de su miedo a morir por la espalda, de un estreñimiento crónico que no le había confesado ni siquiera al perro comprado en Europa y adiestrado por los ingleses para mamar la verga. La cabeza habló del presente, se detuvo en la masacre; las víctimas estaban deambulando, sobre todo Mónica, que llevaba días vagando con un coro de sombras; la misma Mónica que salía por la puerta trasera de la discoteca cuando podía, aquella Mónica que había muerto sin decirle a su esposo que tenía el falo de una tortuga, que necesitaba de Carlitos, del cura, de los hermanos Rodríguez, de todo el que se lo pedía para intentar huir del hombre omnipotente y estéril que sin embargo amaba. Homo notó que el vaso de whisky estaba vacío. Se levantó, volvió a llenarlo, y acariciando su escritorio de roble abrió el cajón, sacó su cuchillo y como un torero perforó la cabeza sonriente.

Amalia

Al poco tiempo la discoteca abrió sus puertas. El piso donde rodaron las cabezas se clausuró y la planta alta se convirtió en pista de baile. A través de los grandes ventanales perforados de luces se podía ver el tráfico, las bandas de adolescentes, las disputas callejeras. Al principio se pensó que Tropicana iba a quebrar. Pero la fascinación del terror fue un buen presagio. Aunque la prensa local no se atrevió a dar la noticia, y en una emisión radial se cortó un testimonio, era vox populi que atravesando el puente de la 45, en la plaza de Bolívar, en el patio del palacio presidencial, los cuerpos decapitados vagaban irradiando una fosforescencia triste. En cambio, las cabezas aparecían en otra parte, en los rellenos sanitarios, después de los partidos, en las escaleras que llevaban al Congreso Nacional. Saber el nombre de la discoteca, la dirección, el detalle de los acontecimientos se convirtió en una pasión urbana, y una noche, en las mesas de la planta alta, los grandes y pequeños se sentaron con dos botellas de aguardiente y ron. Volvió la vida al barrio. Si uno quería morir joven había que tomar un taxi, bajarse en Tropicana, rascarse las huevas por última vez e invitar a bailar a una mujer acompañada. Por fortuna, algunas capitalinas formaban grupos y se iban a luchar solas con los leones. Fue allí, en esa Tropicana cubierta por el luto, donde supe que el sol no era el único astro con luz propia. La vi llegar, alta y delgada, acaso noble y ágil, y bebí crispado en sus ojos. Sé que llevaba una falda y unas botas cafés, pero esta frase es accesoria: al bailar extendí mi mano por su cadera y sentí que no llevaba ropa interior. Recordé los clichés de mi educación sentimental, los chistes flojos del vademécum; recordé que mi padre y mi abuelo se sometieron a las mismas palabras para que una noche estuviera yo en Tropicana, escuchando moviendo la cadera, a la derecha, a la izquierda, disimulando mi dislexia, pagando los platos rotos del pasado en que no pude aprender tiene swing, y baila swing, y goza swing, tomándome una y otra cerveza y volviendo a creer en Dios después de tres décadas inapelables y ateas porque una voz después del fracaso me preguntó ¿vienes seguido?, una voz a la que no pude responderle sin tartamudear otras cosas, una voz casi infantil, clara y brillante, una voz que declinó invitaciones y estuvo allí, a mi lado, y escuché toda la noche, incluso junto al café de caridad que me dieron mientras amanecía tras los ventanales y la ciudad parecía esfumarse como el vapor de un tren antiguo, y yo, solo, solo después de horas, seguía escuchando esa voz, seguía intentando descifrar los números de su teléfono anotados en la palma de mi mano, y preguntándole otra vez al mesero, oiga, mire, vea esa palma que contenía mi destino y con los roces de la noche no había dejado más que las ruinas de un nombre. Sí, ahí dice Amalia, sonreía el mesero. Pero los dos sabíamos que decía Armando.

La súplica

Tal vez fue el número de conquistadores vencidos, los senos palpitantes de las indias o la promesa del Dorado, en todo caso, las chozas de Bogópolis llevaron por un tiempo el nombre irreal de Nuestra Señora de la Esperanza. No sé con qué nombre mítico la llamaron los indios que hace mil años veneraban hombres dorados que desaparecían bajo el agua. En todo caso, me fui a buscar los vestigios de esos templos, recorrí la vasta Catedral Primada, imaginé el fervor del franciscano que cavó la tumba de su perro, encontró un tesoro y se lo ofreció a Dios, para que se levantara durante diecinueve años de esclavitud el Templo de la Tercera. Encontré la Iglesia de Veracruz, donde siguen descomponiéndose los próceres que lucharon por la fallida libertad. Visité las iglesias coloniales, los edificios mormones, los templos protestantes; me colé en la mezquita de la 45, y le pedí a los dioses sempiternos que me concedieran ese cuerpo de veinticinco años, esa mujer llamada Amalia, ese otro mar, ese otro sol, esa otra noche, porque en mi navegación urbana había perdido ya el curso de los astros, la distinción de los días, la memoria de los ritos sociales, y lo único que me importaba era volver a ver esos ojos errantes por los cuales yo también haría la independencia, escribiría himnos y masacraría nacionales y volaría edificios y exterminaría especies y combatiría el curso de los ríos, ese nombre que después de tantos años me sigue estremeciendo, ese temblor en los labios con el cual tantas veces he estado a punto de besar a la muerte.

Un bolero en Bogópolis

Homo no creía haberse ensuciado las manos con el marido de la Bruja. Por eso cuando la Bruja fue a buscarlo, Homo le dijo que lo sentía, que él también había perdido a Mónica, su esposa, que aparte de la corona de flores enviada el día de las exequias, no tenía vela en ese entierro. La Bruja le dijo que se sentara detrás de su escritorio de roble. Homo se sentó y escuchó en silencio. El marido de la Bruja había muerto antes de tiempo. Es cierto que no era un marido ejemplar, sobre todo su tendencia a mezclar el alcohol con las mujerzuelas era de dominio público. Homo se sirvió un whisky. Sin embargo, pocos sabían que ese vendedor de cigarrillos era un informante de la policía, y más pocos aún, que ese policía callejero era un informante de las pestes del mal. Homo interrumpió para precisar que era cierto, él había pagado por el nombre de dos o tres oficiales. Y por conocer el número de efectivos que trabajaban en la zona, agregó la Bruja, y por la agenda ginecológica de la amante presidencial, y por el informe original de las armas vetustas que nos cedía Washington. Pero había venido a hablar de otras cosas. Si los fatídicos hechos se hubieran retardado, su marido habría alcanzado a cumplirle la promesa que justificaba su existencia. Y por haberse muerto sin cumplir su palabra, la Bruja lo devolvería a este mundo, de manera transitoria, apenas para bailar un bolero por las calles de Bogópolis y quedar en paz. El rito estaba casi consumado, y no sólo su marido sino los otros seis decapitados volverían por unos instantes. Lo único que le faltaba era un pelo arrancado de las huevas que habían decidido la masacre. Las palabras de la Bruja resonaron en la alcoba, atestiguadas por veinticinco años de labor clandestina, consultada por los poderosos, los enfermos terminales, los hombres caídos en la desdicha. Homo le dijo que si era tan bruja pues que viniera a buscarlo ella misma. Diez minutos más tarde, con el escritorio de roble en desorden y un vaso derramado, Homo se subía los pantalones. La Bruja, con la mano en la puerta, le dijo que en cualquier momento pasara a buscarla para intentar resolver el arduo problema de su penis tortuga. Y agregó que estuviera listo. Mónica estaba de regreso.

La promesa

La ignominia, la enfermedad, el olvido, todo menos llegar a viejo siendo un policía disfrazado que vendía cigarrillos y le fiaba a las putas. Se había casado con la Bruja, que no le daba ni un centavo para salir adelante. Sabía leer y escribir y multiplicar sin papel los números de dos cifras. La inteligencia militar lo había contratado para labores de vigilancia, los amos del hampa para labores de infiltración. Durante un tiempo fue feliz. Dinero, poder y mujeres, además de ser el hombre mejor informado en el barrio. Un amor platónico por el alcohol le estaba devorando el hígado, y las ansias de tener más poder comenzaron a zumbarle en la cabeza. Aunque la Bruja nunca había querido trabajar con él, ahora era el momento de unir sus fuerzas. La noche de la decisión llegó a casa con el tufo de sus hábitos, se metió bajo las cobijas y le hizo una promesa a su mujer. El ritmo de la historia y las revoluciones estaba dado por los grandes asesinatos. Había que apuntar a la cabeza y tomarse el poder. Con una bruja como esposa sería invulnerable. Además, tarde o temprano, alguien metería la tripamenta de Homo en una bolsa de la basura. La Bruja dijo que, en efecto, era una obra piadosa. Pero recordó enseguida y en voz alta que las promesas no cumplidas eran aves de mal agüero. El policía separó con ambas manos las piernas de su esposa. Al tiempo que entraba en el Jardín del Edén, le murmuró al oído: te prometo que lo mataré.

Polvo eres y en polvo te convertirás

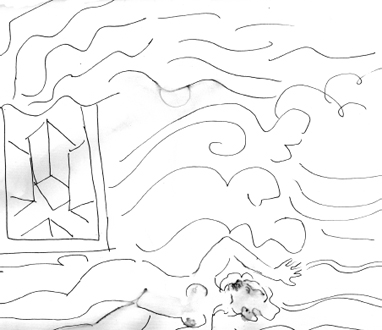

Homo abrió los ojos y vio el rayo de luz que perforaba su ventana. Polvo eres y en polvo te convertirás. Si fuera realidad el presagio, Homo no se despertaría pensando en Mónica, en ese cuerpo que ha debido incinerar para que se lo llevara el viento. Si la Bruja tenía razón, si los periódicos que él había mandado callar habían visto lo que vieron, entonces Mónica, descabezada, regresaría. Lo que le quedaba por hacer si llegaba elmomento era recordar la primera vez que se vieron, era tomarla del brazo, encerrarla en una pieza, escarbarla entre los muslos, exigir que aceptara el miembro incipiente, un pulgar en la boca y el otro en la desembocadura de las heces. En ese primer encuentro, Mónica había imitado todos sus movimientos; pero fue más osada que él y agregó un dedo, un gemido, y dejó un rastro de sangre en los labios de Homo. Si todo se repetía, ese rastro sería la única prueba, más que la fatiga y la derrota, del paso de Mónica por el reino de los vivos. Observando el rayo de luz, las traiciones de su esposa y las mentiras necesarias se convirtieron de repente en el polvo de los años. Homo quería gozar de su mujer, demostrarle que la vida era una equivocación, que todas las veces que la había penetrado eran falsas aproximaciones. Homo quería ver el fantasma de su Mónica, romper la barrera ilusoria que separa el polvo de la carne, demostrar que un hombre como él era más que esa materia hecha de balbuceos y ritos sociales, demostrar que él también podía acostarse con la muerte. Confiando en otra victoria, Homo volvió a cerrar los ojos y se hundió en la cama vacía.

El manco

Todo el mundo lo llamaba Abelardo. Había conocido a la esposa de Homo en la plaza de mercado, al lado de las lechugas y las manzanas. En ese tiempo se echaba gomina, vivía en la calle, tenía un olfato único para reconocer a las incontinentes. Sin tener ambiciones criminales, en los ratos libres le gustaba burlarse de la justicia, robar bicicletas y romper ventanas. Era dueño de un puesto de fruta y verdura, y al saber que Mónica iba los jueves al mercado, decidió aparecerse, regalarle las cerezas que habían llegado esa mañana de Escandinavia, y todos los bananos que quiera, ¿todos?, toditos mi reina, porque el nombre científico de este banano es Musa paradisiaca. Mónica volvió la otra semana, después de haberse instruido, a contarle a ese hombre que el banano, además de carecer de tronco, en realidad no era un árbol. Abelardo le confesó que en el patio de su casa tenía plantado un banano que habían traído los portugueses en el siglo de la esclavitud y que si quería podían ir a echarle un vistazo. Mónica contestó que era una mujer casada. Abelardo respondió que él era manco. ¿Entonces es cierto?, dijo Mónica, señalando con sus ojos los dos brazos intactos. A la semana siguiente y durante meses y años, Mónica logró deslizarse entre el peluquero y el dentista para visitar el patio de Abelardo. Era cierto que había una mata de banano, tan ficticia como la historia patria. Era cierto que Abelardo era un ser incompleto, sin apéndice ni cordales ni cincuenta gramos de estómago. Era verídico que después de años, de un día para otro Mónica ni siquiera volvió al mercado, aunque esa renuncia repentina buscaba proteger la vida de su amante. Era verdad que Abelardo consumió sus días en el patio, abatido de pena moral, hasta que ella llegó una noche, envuelta en la bruma de la ciudad, rejuvenecida e imponente, silenciosa y frágil como una estatua. Abelardo la reconoció, pero no pudo sonreír: llegas tarde, dijo. Homo acaba de matarme.

|