| No. 131/CUENTO |

|

|

| Pedro Bartolome |

Carlos Alberto López Navarrete |

| facultad de filosofía y letras, UNAM |

|

|

|

Nadie ceñirá corona de oro

San Andrés le dijo que la lanza estaba enterrada en la catedral de San Pedro, y fue en ese mismo instante en el que Pedro Bartolomé despertó sobresaltado, y no porque hubiera tenido un mal sueño: su arrebato se debió a que San Andrés se le había escapado de las pestañas y ya no le pudo contestar todas las preguntas.

—Anoche —continuó el Ermitaño— a Pedro Bartolomé se le apareció San Andrés y le mostró el camino de la victoria. El Señor lo eligió a él por ser un alma ávida de esperanza, lo escogió de entre todos sus hijos como escogió a Noé, Abraham y Moisés; lo eligió porque sus designios son inescrutables. Y ahora, hijo, a ti te toca mostrarnos la luz y sacarnos de esta Antioquía bendita y maldita entre todas las tierras del Señor.

Cuando el Ermitaño terminó, el silencio fue más oscuro y profundo de lo normal. Después los murmullos repiquetearon en los oídos de Pedro Bartolomé y lo despertaron de la ensoñación mística en la que se encontraba, pues empezaba a asumir que era un elegido de Dios. —Guíanos —gritó un hombre y luego empezaron a gritar todos: ¡Guíanos, guíanos! Una sanguijuela se le metió en las venas y le mordió la sangre: Pedro Bartolomé sintió ganas de derribar las paredes de Antioquía, matar uno por uno a los sarracenos y después llegar a Jerusalén con el bálsamo de la sangre infiel en su corazón. Pero sólo se conformó con levantar las manos y pedir calma, mientras el viento beatificaba sus cabellos y su ropa. —Llévanos a donde está la lanza —le dijo Raimundo al oído. Pedro Bartolomé dio media vuelta y se echó a caminar. La gente esperó un momento, pero cuando los líderes avanzaron detrás de él, todos lo siguieron. Luego de varias vueltas al mismo lugar, Bartolomé gritó: ¡Aquí!, y de inmediato alguien le dio un azadón con el que empezó a desenterrar la lanza. La azada golpeó con algo sólido y Bartolomé se hincó. Con la palma de la mano tanteó en la profundidad del agujero y después de varios intentos encontró la lanza. Lo supo con la misma convicción con la que creía en el Paraíso. También supo que ya no era el mismo Pedro Bartolomé cobarde que se escapó de la Provenza, porque un hombre le había prometido una vida mejor si era capaz, incluso, de entregar su vida por recuperar Tierra Santa; ahora era un guerrero armado sólo con un asta divina, sin más protección que el nombre de Dios entre sus labios. Se incorporó con la lanza en sus manos, y cuando todos la vieron se arrodillaron, menos los cuatro líderes que se limitaron a despojarse de su casco. Pedro Bartolomé besó la punta del asta y sintió el dolor de las heridas de Jesús en su boca y la rabia se apoderó de su lengua y sus manos. —¡Dios lo quiere! —gritó Bartolomé al tiempo que agitaba la lanza para espolear a la gente. —¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere! —se generalizó el alarido.  Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento y Raimundo de Toulouse lo planearon con cautela, paso por paso. Mas cuando salieron de su conferencia, observaron a todos los hombres con sus cotas de malla y sus cascos puestos, listos para pelear. Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento y Raimundo de Toulouse lo planearon con cautela, paso por paso. Mas cuando salieron de su conferencia, observaron a todos los hombres con sus cotas de malla y sus cascos puestos, listos para pelear.A la señal de Bartolomé las puertas de la ciudad se abrieron y todos los cruzados marcharon en busca de los infieles. La noche era espesa y fría, de modo que los hombres se guiaban más por el instinto que por los ojos. La caballería llevaba sus lanzas fijas en el ristre, dispuestas para destrozar al enemigo en cualquier momento. Y ese instante llegó cuando al bajar la pendiente que daba acceso a un valle, un jinete se desplomó con todo y caballo y después otro y otro. Al sentir a los compañeros caer, los cruzados se supieron presos en terreno bajo, mientras que los sarracenos dominaban las laderas. Pero el furor era demasiado como para amedrentarse por ello, así que empezaron a tirar espadazos por todos lados y el ánimo se recobraba cuando sus armas chocaban contra los frágiles cuerpos de los rivales. Durante la batalla, en ningún momento se oyó un gemido que no fuera propio, pues cuando los cruzados herían a un oponente sólo se escuchaba cómo un pedazo de madera se quebraba ante el embate del hierro. Después todo era silencio y quietud. Nervios al filo de la espada. Tormenta y resaca. Violencia oculta en los músculos tensos. La claridad sorprendió a todos los guerreros inmóviles, con las armas en las manos acalambradas por la tensión, y les mostró, pese a la bruma matutina, a sus verdaderos rivales de la noche anterior: toda la superficie del valle se encontraba repleta de estacas, la mayoría quebradas y unas cuantas incólumes. En el campo estaban diseminados los cadáveres de los guerreros que se habían matado entre sí. Raimundo de Toulouse adivinó el desconcierto y dio un alarido de furia que quiso parecer un festejo y una muestra de poderío, pero nadie lo secundó. —Se han replegado para esperarnos en Jerusalén —gritó Godofredo de Bouillon—. Se dieron cuenta de que Dios está de nuestro lado y huyeron temerosos: las estacas sólo son un ardid para ganar tiempo. Bartolomé izó la Santa Lanza y volvió a vociferar el grito de guerra: —¡Dios lo quiere! Esta vez todos clamaron victoriosos. Llevaban más de tres semanas de marcha y nada había ocurrido: ni una sola batalla, ni un avistamiento del enemigo, sólo unas sombras que dijeron ver los celadores del campamento en Beirut. Sin embargo, todos sabían que la gran batalla los esperaba en Jerusalén, a donde llegaron cinco días después. Los líderes fueron los primeros en subir la montaña, atrás de ellos iban el Ermitaño y Pedro Bartolomé, más atrás el grueso del ejército. Desde la altura todos contemplaron la ciudad de muros blancos, en cuyo sótano el arcángel domeñaba al demonio en espera del juicio final.

Infierno:

Pedro Bartolomé tomó, toma, tomará, con fuerza la lanza y con un movimiento rápido, lleno de temeridad, se arrojó, se arroja, se arrojará sobre el animal y le enterró, entierra, enterrará la punta en el cuello… y la lanza se quebró, se quiebra, se quebrará sin hacerle daño.

|

|

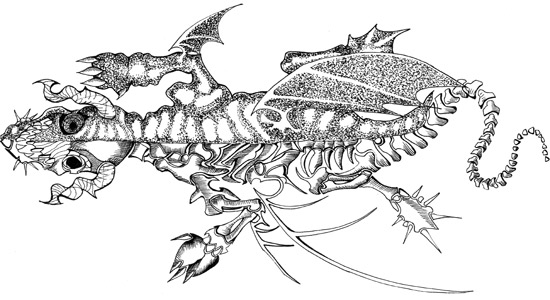

Dibujos de Francisco de Anda, Escuela Nacional de Artes Plásticas |

Primero pensó en decírselo a Pedro el Ermitaño, pero después le pareció inútil porque seguramente él ya se había enterado por medio de la carta que tenía de Dios, así que se decidió por uno de los líderes: Raimundo de Toulouse.

Primero pensó en decírselo a Pedro el Ermitaño, pero después le pareció inútil porque seguramente él ya se había enterado por medio de la carta que tenía de Dios, así que se decidió por uno de los líderes: Raimundo de Toulouse.