|

I

Graciela retuvo el trago de café en su boca y dejó suspendida la taza entre sus dedos. Un pensamiento luminoso la tenía absorta: no sabía cómo, pero estaba dispuesta a escribir una novela. Y lo haría aunque fuera zurciendo los retazos de su vida hecha jirones. Su único problema era que jamás había escrito una sola línea. En la inmensa soledad de su cocina entraban algunos rayos de sol que le entibiaban los pálidos brazos y los pies desnudos. Se pasó el trago de café y decidió buscar el anuncio de un taller literario que recordaba haber visto en la página cultural del diario al que se había suscrito por sus magníficas secciones de moda y sociales. Mientras revisaba los bloques de periódicos viejos pensaba en que su amiga Rosy no debía enterarse. Seguro creería que entraba a ese taller por pura envidia. La noche anterior se había estremecido en su enorme y fría cama, bajo la luz de la lámpara, cuando terminó de leer la última novela de su amiga Rosario Belmont.  No lo podía creer: a los cuarenta y dos años se había convertido en escritora y ahora, a sus casi cincuenta, disfrutaba de los glamorosos deleites de ver publicada y vendida su tercera novela. La invitaban a charlar en la radio y la televisión, la entrevistaban los periodistas, le hacían semblanzas en algunas publicaciones literarias y femeninas; algunas veces la veía en las imágenes de las crónicas de sociales. “¡Pero si sólo se ha dedicado a contar su vida!”, se repetía Graciela. Todos los episodios de sus novelas, pensaba, ella los había escuchado de los labios de Rosy hacía años, cuando no era más que una triste ama de casa con mucho tiempo libre. Después de mucho empolvarse los dedos con las páginas, encontró el anuncio: sí, un taller de novela; eso era maravilloso. Pero comenzaría esa misma tarde y seguramente ya no habría cupo. Lo impartía el escritor Octavio Casals. Se citaban tres de sus novelas. Los títulos le sonaban huecos. Pero el nombre sí le parecía de novelista: “Casals… Casals…”, intentaba recordar inútilmente. Realmente no sabía quién era. Pero sin duda ése era el nombre de un buen escritor: Octavio Casals. Después de todo, se dijo, no estaba bien enterada del universo literario. Además, el taller se impartiría en un centro cultural de mucho prestigio. No había duda: allí sólo invitaban a gente muy reconocida. Sin pensarlo demasiado se vistió y fue a inscribirse. Tuvo que rogar mucho para que la aceptaran, pues el cupo estaba extralimitado. Pero siempre había una silla más para alguien que pagaba de contado y que daría la vida por estar allí. Acalorada de emoción, Graciela estaba segura de que esa tarde comenzaría su exitosa carrera de escritora. No lo podía creer: a los cuarenta y dos años se había convertido en escritora y ahora, a sus casi cincuenta, disfrutaba de los glamorosos deleites de ver publicada y vendida su tercera novela. La invitaban a charlar en la radio y la televisión, la entrevistaban los periodistas, le hacían semblanzas en algunas publicaciones literarias y femeninas; algunas veces la veía en las imágenes de las crónicas de sociales. “¡Pero si sólo se ha dedicado a contar su vida!”, se repetía Graciela. Todos los episodios de sus novelas, pensaba, ella los había escuchado de los labios de Rosy hacía años, cuando no era más que una triste ama de casa con mucho tiempo libre. Después de mucho empolvarse los dedos con las páginas, encontró el anuncio: sí, un taller de novela; eso era maravilloso. Pero comenzaría esa misma tarde y seguramente ya no habría cupo. Lo impartía el escritor Octavio Casals. Se citaban tres de sus novelas. Los títulos le sonaban huecos. Pero el nombre sí le parecía de novelista: “Casals… Casals…”, intentaba recordar inútilmente. Realmente no sabía quién era. Pero sin duda ése era el nombre de un buen escritor: Octavio Casals. Después de todo, se dijo, no estaba bien enterada del universo literario. Además, el taller se impartiría en un centro cultural de mucho prestigio. No había duda: allí sólo invitaban a gente muy reconocida. Sin pensarlo demasiado se vistió y fue a inscribirse. Tuvo que rogar mucho para que la aceptaran, pues el cupo estaba extralimitado. Pero siempre había una silla más para alguien que pagaba de contado y que daría la vida por estar allí. Acalorada de emoción, Graciela estaba segura de que esa tarde comenzaría su exitosa carrera de escritora.

II

Octavio fumaba profusamente. Era irónico y acelerado al hablar con su voz de lija. Echaba bocanadas de humo que parecían salir de las profundidades de sus barbas que acariciaba nerviosamente a cada momento mientras escuchaba a alguien. Sus ojos eran incapaces de detenerse; brincaban de un lado a otro como si despreciaran todo cuanto veían. Había comenzado a hablarles de autores anglosajones, alemanes, rusos, cuyos nombres Graciela creía reconocer. Los asistentes al taller—casi todos oscilaban entre los veinte y treinta y tantos años— asentían y soltaban comentarios, aparentando seguridad y erudición; algunos exhibían los nombres de otros escritores extranjeros con familiaridad y aun trataban de entablar pequeñas polémicas con Octavio, quien sólo los veía con una mirada oblicua, discretamente burlona. Cuando pidió que le dijeran sus escritores preferidos y por qué lo eran, Graciela comenzó a sufrir. Repasó los nombres de los clásicos que le habían impuesto leer en el colegio. Pero, ¿cómo iba a mencionar a un trágico griego o a un escritor de la Revolución Mexicana? Eso era de preparatorianos. Todos iban citando nombres desconocidos que ella imaginó serían puros premios Nobel. Un ligero sudor traspasó su frente. Hurgó con desesperación entre los nombres que había visto en aquella clase de literatura universal contemporánea, pero sólo saltó a su mente la escritora norteamericana de novelas de amor de quien había leído tres libros cuando era recién casada. Una sensación helada la traspasó y vio a Sergio antes de que lo asolara la calvicie, cuando parecía que la amaba y disfrutaban de una inmaculada vida matrimonial. Llegaba del trabajo sereno, impecable, cariñoso. Ella interrumpía la lectura de su revista y se levantaba a servirle la cena que disfrutaban entre la plática de cómo habían pasado el día. Inesperadamente brotaban los besos, se deslizaban las caricias cada vez más extensas y terminaban refugiándose bajo las sábanas con la esperanza renovada de que ese mes sí lo lograrían: Graciela lo abrazaría al llegar y le daría la noticia enloquecedora que esperaba un hombre tan “de buena familia”, tan grande como él. Saltó al darse cuenta de que Octavio se dirigía a ella. Movió inquietamente sus ojos claros y contestó: lectura de su revista y se levantaba a servirle la cena que disfrutaban entre la plática de cómo habían pasado el día. Inesperadamente brotaban los besos, se deslizaban las caricias cada vez más extensas y terminaban refugiándose bajo las sábanas con la esperanza renovada de que ese mes sí lo lograrían: Graciela lo abrazaría al llegar y le daría la noticia enloquecedora que esperaba un hombre tan “de buena familia”, tan grande como él. Saltó al darse cuenta de que Octavio se dirigía a ella. Movió inquietamente sus ojos claros y contestó:

—Rosario Belmont.

—Rosario, ¿quién es tu escritor preferido? —inquirió él.

—Ah, no, perdón, yo me llamo Graciela, pero mi escritora favorita es Rosario Belmont.

Octavio la miró agriamente. Entonces ella se adelantó a dar los títulos de las novelas de su amiga.

—¡Ah, claro, claro! Pero te confieso que no la he leído—dijo él minimizando el hecho y pidió que hablara alguien más. Graciela expulsó el aire contenido en su pecho con un prolongado soplido que refrescó su frente.

III

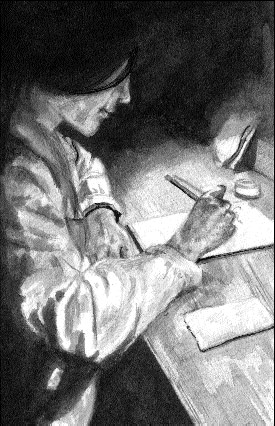

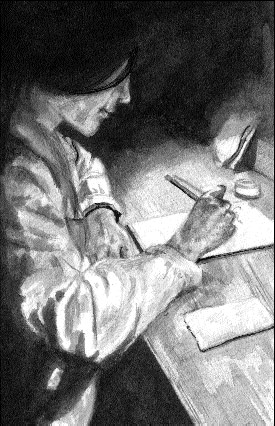

Desempolvó cuidadosamente su vieja máquina de escribir. Mientras la sacaba de un confín del desván, recordó a su maestra de mecanografía en el colegio: le decía que era tan buena mecanógrafa que veía claramente su futuro en una gran empresa. Y ella también se imaginaba rodeada de grandes hombres, muebles lujosos y transcribiendo cartas de la mayor importancia. Ahora que limpiaba los tipos y el rodillo con una pequeña brocha, pensaba que su habilidad de mecanógrafa sólo le había servido para ser la secretaria privada de Sergio, quien con frecuencia le pedía que escribiera la correspondencia personal a sus clientes y documentos que él era incapaz de mecanografiar. Le dio un empujón a sus recuerdos pensando que ahora iba a escribir lo que ella quería, no lo que Sergio le ordenaba. Iba a crear, a hacer literatura. Despejó de todas sus cremas y cosméticos el tocador para convertirlo en escritorio y plantó en el centro la máquina de escribir. Creyó que el primer paso para hacerse escritora era esculpir sus historias directamente en el teclado. Además, tenía que tener un delicioso café junto a ella y quizá, por qué no, unos cigarros. La idea de fumar le pareció seductora y diabólica. Ella nunca, ni en el baño del colegio, se atrevió a tocar un cigarro. Incluso, con los años, llegó a aborrecer el olor del humo que expulsaba su marido. Pero Rosy fumaba, Octavio también, todos los escritores lo hacían; quizá ésa era su fuente secreta de inspiración. Bajó hasta el comedor y buscó en la cajonera de la vitrina, donde hacía mucho tiempo Sergio reservaba sus cigarros extranjeros para sus momentos de éxtasis solitario.  Pensando que al fin iba a hacer la travesura que jamás hizo de chica, subió hasta su tocador-escritorio y se puso en los labios uno de aquellos largos cigarros americanos, se miró en el enorme espejo donde a diario cepillaba su cabello y lo encendió con la espigada flama del viejo encendedor plateado. Al principio no sintió nada, pero pronto una amargura irritante anegaba su boca y su garganta. El humo salió expulsado por una violenta tos que casi la ahogó. Al recuperarse pensó que esto era un sacrificio demasiado absurdo para invocar la creatividad. Luego de preparar su aromático café y ponerlo junto a la máquina, pasó las hojas blancas por el rodillo y cuando las tuvo enfrente, cerró los ojos, soltó un suspiro y tecleó la primera palabra: “Ella”. Se veía tan linda y perfecta en la extensa pulcritud de la hoja, que Graciela comenzó a inhibirse. Tras mucho mirarla se dio cuenta de que era una pequeña palabra, que estaba allí, indefensa, en medio de tanta soledad. No se sintió capaz de continuar. Sacó las hojas e hizo a un lado la máquina. Sintió que si escribía con su vieja letra manuscrita las palabras fluirían con facilidad. Ya con la pluma en la mano titubeó unos momentos, pero nuevamente logró escribir: “Ella”. La palabra era aún más linda que la escrita a máquina pero, por eso mismo, le pareció más frágil. Estuvo unos instantes pensando en cómo quería comenzar su narración, mas no podía pasar de “Ella”. Mordía la pluma, miraba todos los objetos de su recámara, se acomodaba, le daba un trago al café que ya se enfriaba, se empeñaba en recordar lo que quería escribir y veía a “Ella” ahí, desprotegida, reclamándole que continuara la escritura. Cuanto más se esforzaba por concebir las palabras que seguirían, más fácilmente se le pulverizaban antes de escribirlas. Estaba segura de que en el taller todos llevarían el texto que les pidió Octavio; para ellos, que habían leído tanto, sería muy fácil comenzar: pensó que en esos momentos ellos llevarían escritas varias cuartillas o de plano ya habrían terminado su relato. Volteó la hoja sobre el tocador para no sentirse acosada por “Ella” y fue a tumbarse a su cama convencida de que era un fracaso para escribir. Se dijo que no regresaría nunca al taller y sintió deseos de llorar. Al apoyarse en su costado, vio en el buró la novela de su amiga Rosy Belmont. Dio un largo suspiro y, sin saber por qué, tomó el libro y abrió una página cualquiera. No había leído más que unos instantes cuando sintió el resorte comprimido de un extraño coraje, que se disparó para enviarla hasta su tocador. No despegó la pluma de las hojas hasta que anocheció. Pensando que al fin iba a hacer la travesura que jamás hizo de chica, subió hasta su tocador-escritorio y se puso en los labios uno de aquellos largos cigarros americanos, se miró en el enorme espejo donde a diario cepillaba su cabello y lo encendió con la espigada flama del viejo encendedor plateado. Al principio no sintió nada, pero pronto una amargura irritante anegaba su boca y su garganta. El humo salió expulsado por una violenta tos que casi la ahogó. Al recuperarse pensó que esto era un sacrificio demasiado absurdo para invocar la creatividad. Luego de preparar su aromático café y ponerlo junto a la máquina, pasó las hojas blancas por el rodillo y cuando las tuvo enfrente, cerró los ojos, soltó un suspiro y tecleó la primera palabra: “Ella”. Se veía tan linda y perfecta en la extensa pulcritud de la hoja, que Graciela comenzó a inhibirse. Tras mucho mirarla se dio cuenta de que era una pequeña palabra, que estaba allí, indefensa, en medio de tanta soledad. No se sintió capaz de continuar. Sacó las hojas e hizo a un lado la máquina. Sintió que si escribía con su vieja letra manuscrita las palabras fluirían con facilidad. Ya con la pluma en la mano titubeó unos momentos, pero nuevamente logró escribir: “Ella”. La palabra era aún más linda que la escrita a máquina pero, por eso mismo, le pareció más frágil. Estuvo unos instantes pensando en cómo quería comenzar su narración, mas no podía pasar de “Ella”. Mordía la pluma, miraba todos los objetos de su recámara, se acomodaba, le daba un trago al café que ya se enfriaba, se empeñaba en recordar lo que quería escribir y veía a “Ella” ahí, desprotegida, reclamándole que continuara la escritura. Cuanto más se esforzaba por concebir las palabras que seguirían, más fácilmente se le pulverizaban antes de escribirlas. Estaba segura de que en el taller todos llevarían el texto que les pidió Octavio; para ellos, que habían leído tanto, sería muy fácil comenzar: pensó que en esos momentos ellos llevarían escritas varias cuartillas o de plano ya habrían terminado su relato. Volteó la hoja sobre el tocador para no sentirse acosada por “Ella” y fue a tumbarse a su cama convencida de que era un fracaso para escribir. Se dijo que no regresaría nunca al taller y sintió deseos de llorar. Al apoyarse en su costado, vio en el buró la novela de su amiga Rosy Belmont. Dio un largo suspiro y, sin saber por qué, tomó el libro y abrió una página cualquiera. No había leído más que unos instantes cuando sintió el resorte comprimido de un extraño coraje, que se disparó para enviarla hasta su tocador. No despegó la pluma de las hojas hasta que anocheció.

IV

Entró al salón con su texto dentro de un sobre amarillo que apretaba contra el pecho. Lo sujetaba con la misma inocencia de cuando llevaba sus libretas al colegio. Caminaba tímidamente, sintiendo las miradas de los que ya habían llegado al taller y habían tomado sus lugares. No podía dejar de tener miedo; sus manos estaban algo frías por los nervios. Pero, recónditamente, le tenía confianza a su narración y creía que podía resistir, o por lo menos, sobrevivir. Su cabello recogido con un prendedor la hacía parecer más aniñada. Mientras se sentaba, veía de reojo las caras de sus compañeros. Nada era más parecido a un festín sangriento que ese taller. Había descubierto que Octavio era el jefe de aquella secta de bárbaros disfrazados de intelectuales, y era él quien estimulaba la antropofagia de sus discípulos con su amarga erudición. Las discusiones se levantaban por el motivo más trivial, por una mínima chispa de inconformidad. Graciela creía que sólo iban al taller con el ánimo de polemizar, de golpearse por el puro placer salvaje de mostrar su bagaje cultural. Por momentos, se sentía en medio de una auténtica guerra civil, bajo el humo de los cigarros y las feroces discusiones para defender o despedazar a los autores que leían. Muchas veces no comprendía de lo que hablaban, pero cada réplica lastimaba sus oídos como cañonazos. Entró al salón con su texto dentro de un sobre amarillo que apretaba contra el pecho. Lo sujetaba con la misma inocencia de cuando llevaba sus libretas al colegio. Caminaba tímidamente, sintiendo las miradas de los que ya habían llegado al taller y habían tomado sus lugares. No podía dejar de tener miedo; sus manos estaban algo frías por los nervios. Pero, recónditamente, le tenía confianza a su narración y creía que podía resistir, o por lo menos, sobrevivir. Su cabello recogido con un prendedor la hacía parecer más aniñada. Mientras se sentaba, veía de reojo las caras de sus compañeros. Nada era más parecido a un festín sangriento que ese taller. Había descubierto que Octavio era el jefe de aquella secta de bárbaros disfrazados de intelectuales, y era él quien estimulaba la antropofagia de sus discípulos con su amarga erudición. Las discusiones se levantaban por el motivo más trivial, por una mínima chispa de inconformidad. Graciela creía que sólo iban al taller con el ánimo de polemizar, de golpearse por el puro placer salvaje de mostrar su bagaje cultural. Por momentos, se sentía en medio de una auténtica guerra civil, bajo el humo de los cigarros y las feroces discusiones para defender o despedazar a los autores que leían. Muchas veces no comprendía de lo que hablaban, pero cada réplica lastimaba sus oídos como cañonazos.

Con frecuencia terminaba por echarse tristemente al respaldo de su asiento hasta que Octavio, que se divertía como emperador romano en un circo, decretaba un breve armisticio dejándoles caer todo el peso de sus opiniones. Ahora el salón comenzaba a saturarse y ya se apretaban en el pequeño rectángulo que formaban las mesas. El bochorno de la tarde se dejaba sentir con más intensidad. Uno, que llevaba suéter de tortuga, se quitaba el saco, acalorado; una mujer gorda con actitud de juez limpiaba nerviosamente sus lentes con un pañuelo; otro más se acariciaba inquieto la cola de caballo mientras sus dedos jugaban con un cigarro apagado; había un tipo que tenía la manía de estarse enrollando las mangas de la camisa sin necesitarlo y había otro más que no podía pasar más de cinco segundos sin acomodarse los espejuelos en el puente de la nariz. De ninguno había logrado aprender sus nombres, pero no le interesaba. Las otras dos mujeres que estaban allí le parecían demasiado jóvenes, cultas y beligerantes como para hacer amistad con ellas. Al fin llegó Octavio, cargado de su presencia contundente y luminosa, como un ogro barbado, pero vestido con un típico saco de fina cuadrícula. Luego que él encendió el suyo, sucesivamente aparecieron cigarros en todas las bocas, apuntándose unos a otros. El humo se expandió lentamente en todo el salón. Se escuchó entonces la voz de Octavio obstruida por su cigarro.

—Vamos a ver de una vez sus textos.

Todos, obedientes soldados, respondieron a la orden y desenfundaron sus hojas.

—Comenzamos contigo, Graciela.

Sintió que el estómago se le volteaba al revés como un guante, pero logró abrir su carpeta con la resignación de quien asume con heroísmo su fusilamiento. Comenzó a leer con su vocecita tibia y clara. Todos escuchaban con una inusual inmovilidad; eso le dio confianza para que su lectura fuera más fluida. Cuando se atrevió a mirarlos fugazmente, los encontró con la mirada fija y extraviada. Concluyó la lectura. Prevaleció un pesado silencio. Octavio hizo un ademán para sugerir que alguien hablara, pero nadie se atrevía, hasta que el que acariciaba su cola de caballo se acomodó en el asiento, sacó el cigarro de sus labios y abrió fuego. El comentario fue secundado por el de la gorda de los lentes y ésta motivó la opinión del que se subía las mangas sin necesitarlo; éste despertó el desacuerdo de una de las “intelectualitas”, quien a su vez fue refutada por el del suéter de tortuga y así se desencadenó un tasajo hipócrita con tintes de debate:

—Creo que tu texto es interesante, pero lo que no funciona es…

—Bueno, más bien yo diría que tu personaje está bien construido, pero le falta más vida porque…

—Mira, okey, planteas bien la situación, pero yo la veo plagada de lugares comunes y pues tú podrías…

—Yo siento que iba bien tu narración, pero… lo que no me parece muy creíble es que tu personaje reaccione…

—La verdad es que para mí tu texto destila miel, pero bueno, pues es cuestión de estilos y cada quien puede encontrar su…

—Mmm… ¿cómo te diré?, pues está bien, ¿no?, pero creo que se te cae en la parte donde…

A cada “pero” le era más difícil a Graciela asentir y regalarles sonrisas forzadas, porque su ánimo se iba contrayendo y algo se le hacía nudo en el tórax. Las últimas críticas las recibió con los ojos ligeramente acuosos y una sonrisa imperceptible. Tras un breve silencio entró la voz de Octavio como un hacha sobre la mesa:

—A mí me gustó. Me parece un buen texto: logra atrapar desde el comienzo, tiene fluidez y hay veracidad en la forma en que se cuenta…

Esas palabras se deslizaron desde los oídos de Graciela hacia todo su cuerpo como una caricia violenta que penetró en la boca de su estómago robándole el aliento y arrancándole el alma de escritora para elevarla hacia el Olimpo literario con la ligereza de un globo de gas. Y entonces ya no escuchó más y fue incapaz de escuchar la larga lista de recomendaciones que le medicaba Octavio.

V

Graciela miraba con dulzura las hojas blancas sobre su tocador. Parecían estarla esperando. Sentía una seguridad desconocida que le hacía sentirse ansiosa de tomar la pluma y escribir como si lo hiciera para una amiga muy querida. Tal vez comenzaba a surtirle efecto la sobredosis de lecturas que le había prescrito Octavio, pero quizá era más esa sensación placentera que le causaba el descubrir que la escritura le ofrecía una puerta para salir de su anonimato. Aunque nadie supiera que ella estaba allí, escribiendo en su recámara, tenía la impresión de cobrar un valor para sí misma que nunca había tenido. Era feliz acompañada de sus hojas, su pluma y sus vivencias. Había iniciado esa curiosa metamorfosis en la que sus recuerdos comenzaban a transformarse en literatura. Su primer relato fue una rebanada perfecta de su vida. Nunca imaginó que aquel lento despeñadero en que fue descubriendo que Sergio tenía “una aventura”, le sería de tanta utilidad para iniciarse en la narrativa. Ella misma se sorprendió de la facilidad con que se había atrevido a contar aquella devastadora experiencia a través de un personaje. Entonces tenía veintiocho años; Sergio llevaba meses comportándose cada vez más distante e irritable. Aún no habían logrado el milagro de la anhelada descendencia y aunque él no dijera nada, con sus espesos silencios la culpaba de su estéril vida matrimonial. La frustración lo exasperaba y cualquier tontería lo hacía estallar. Por algunas semanas estuvo extraño, distraído, meditabundo. Pero, inesperadamente, volvió a portarse cariñoso con ella. Le traía flores semanalmente, le hacía caricias demasiado dulces al llegar del trabajo cuando la hallaba dormida. La llevaba otra vez a comer los fines de semana. Ella se maravilló por el cambio: pensó que él había superado su crisis y que, después de todo, aún la amaba. No la quería sólo porque le sirviera para reproducirse. Graciela se dejó consentir por Sergio hasta que empezó a preocuparle el desbordado optimismo de su marido, su vitalidad exacerbada. Se percató de que cuanto más feliz y relajado lo veía, más minutos tardaba en llegar de su trabajo hasta que sutilmente sumaron horas; abundaban los asuntos pendientes que tenía que resolver en el despacho. Entonces pasó de la preocupación a la sospecha y un alfiler le punzaba el pecho durante la espera de toda la tarde que transitaba lenta y pesada hacia la noche. Las compras de ropa con Sergio se hicieron más frecuentes, desproporcionadas y mecánicas. Cuando salía del probador con un vestido para mostrarlo a su marido lo encontraba embelesado, viajando con la mente y casi debía gritarle para que la viera. En realidad ella no deseaba nada de lo que compraba. Aquel alfiler le hizo un hoyuelo en el corazón por el que sentía que su sangre se escapaba en pequeñas gotas a cada segundo de incertidumbre y se iba quedando sin color. Cuando Sergio llegaba temprano a casa aún le ofrecía su sonrisa desmentida por sus ojos tristes. Una noche en que le iba a servir la cena, sin saber por qué, sus piernas se quebraron haciéndole caer al lado de los platos que se rompieron junto con un llanto que parecía interminable. Sergio no pudo hacerle decir una sola palabra sobre lo que le sucedía, pero soltó un largo monólogo en que iba exprimiendo gradualmente sus culpas y daba muchas explicaciones no pedidas, hasta que descargó de su conciencia la confesión de lo que tantas flores, comidas, bolsos, vestidos, blusas, faldas, zapatos y toda clase de obsequios no habían logrado sepultar. Ahora a Graciela le resultaba inexplicablemente cómodo refugiarse en un personaje para conjurar aquellas pesadillas. Escribir era mucho más catártico que las sesiones de terapia que había pagado durante tanto tiempo a aquel psicólogo morboso, tiránico e incompetente. Se dio cuenta de que habían pasado suficientes años como para ver con cierta indulgencia, y quizá humor, su inocencia de veinteañera tardía y convertirla en literatura. Creía comenzar a entender el doloroso deleite que llevó a su amiga Rosy a escribir.

VI

En el taller se habían desatado comentarios cada vez más despiadados sobre sus textos. En una ocasión, el tipo que se enrollaba las mangas sin necesidad no soportó más y le dijo que su narrativa estaba más cercana a las novelillas que aparecen en las revistas femeninas; esto incitó a que la juez gorda de los lentes le dijera, “sin la menor intención de ofenderte”, que había escrito bajo el más puro influjo de una telenovela. Pero Graciela se sentía menos desprotegida al estar sentada al lado de Octavio. Desde la vez que leyó su primer texto llegaba con puntualidad para ganar su lugar junto al maestro. Allí estaba segura y era casi inmune a las críticas. Sabía que, al final, Octavio intervendría para señalar los aciertos de su texto y ésa era la única opinión que contaba. Las demás eran veneno puro. Al principio sí le habían causado algunas convulsiones, pero al cabo habían terminado por vacunarla. Así que las guerras civiles podían transcurrir con sus estruendos y cañonazos. Lo único que le importaba era disfrutar los comentarios agrios y eruditos del escritor. Comenzó a sentir agradable el olor de sus bocanadas de humo que al principio trataba de ahuyentar con discretos soplidos. Ahora creía que ese humo iba cargado de la lucidez de sus ideas. Con frecuencia, se apoyaba en el cuenco de su mano con la cabeza de lado y dejaba de tomar notas para iluminar con sus ojos la figura nerviosa de Octavio. Y él también parecía sentirse alumbrado por los ojos claros de Graciela, porque con frecuencia buscaba discretamente ese rostro extraviado de admiración y agudizaba la ironía de su comentarios. Cada vez que le pedía a ella alguna opinión sobre los textos que se leían, su voz se suavizaba ligeramente. A los demás los trataba como fieras que había que dominar con latigazos intelectuales para que no se creyeran grandes críticos literarios. Pero a Graciela la trataba con el mismo paternalismo que le inspiraría una niña linda, cándida y tonta. Esa diferencia en el trato la hacía sentir mimada, preferida, privilegiada. Era por eso que sólo de Octavio había aprendido a aceptar recomendaciones para corregir sus textos y buscaba aplicarlas al pie de la letra. Los comentarios siguieron cayendo como chorros de ácido sobre sus relatos, pero Octavio siempre los protegía y acariciaba con un inteligente comentario que le bastaba a Graciela para recuperar sus aspiraciones de escritora. En el taller se habían desatado comentarios cada vez más despiadados sobre sus textos. En una ocasión, el tipo que se enrollaba las mangas sin necesidad no soportó más y le dijo que su narrativa estaba más cercana a las novelillas que aparecen en las revistas femeninas; esto incitó a que la juez gorda de los lentes le dijera, “sin la menor intención de ofenderte”, que había escrito bajo el más puro influjo de una telenovela. Pero Graciela se sentía menos desprotegida al estar sentada al lado de Octavio. Desde la vez que leyó su primer texto llegaba con puntualidad para ganar su lugar junto al maestro. Allí estaba segura y era casi inmune a las críticas. Sabía que, al final, Octavio intervendría para señalar los aciertos de su texto y ésa era la única opinión que contaba. Las demás eran veneno puro. Al principio sí le habían causado algunas convulsiones, pero al cabo habían terminado por vacunarla. Así que las guerras civiles podían transcurrir con sus estruendos y cañonazos. Lo único que le importaba era disfrutar los comentarios agrios y eruditos del escritor. Comenzó a sentir agradable el olor de sus bocanadas de humo que al principio trataba de ahuyentar con discretos soplidos. Ahora creía que ese humo iba cargado de la lucidez de sus ideas. Con frecuencia, se apoyaba en el cuenco de su mano con la cabeza de lado y dejaba de tomar notas para iluminar con sus ojos la figura nerviosa de Octavio. Y él también parecía sentirse alumbrado por los ojos claros de Graciela, porque con frecuencia buscaba discretamente ese rostro extraviado de admiración y agudizaba la ironía de su comentarios. Cada vez que le pedía a ella alguna opinión sobre los textos que se leían, su voz se suavizaba ligeramente. A los demás los trataba como fieras que había que dominar con latigazos intelectuales para que no se creyeran grandes críticos literarios. Pero a Graciela la trataba con el mismo paternalismo que le inspiraría una niña linda, cándida y tonta. Esa diferencia en el trato la hacía sentir mimada, preferida, privilegiada. Era por eso que sólo de Octavio había aprendido a aceptar recomendaciones para corregir sus textos y buscaba aplicarlas al pie de la letra. Los comentarios siguieron cayendo como chorros de ácido sobre sus relatos, pero Octavio siempre los protegía y acariciaba con un inteligente comentario que le bastaba a Graciela para recuperar sus aspiraciones de escritora.

VII

Rosario no paraba de hablar mientras manoteaba y movía sus ojos inquietamente. Siempre había sido así. Pero ahora había algo excesivo en sus ademanes. Sólo se interrumpía un instante para dejar el cigarro entre sus dedos y disparar hacia un lado, con sus labios entreabiertos, la densa columna de humo. A veces le daba un pequeño trago a su café para mojarse la boca y seguir hablando. Le contaba anécdotas que se correteaban unas a otras, se encimaban, se interrumpían, se tropezaban y chocaban. Hablaba de sus encuentros en las reuniones con escritores, con intelectuales, artistas, editores, periodistas. Le describía cómo fue la ocasión en que conoció a aquella celebridad de las letras:

—Ay, Gracy, si tú lo vieras, es un viejito que se ve muy sangrón y serio detrás de sus lentes, así como muy importante, pero es el hombre más lindo y más ingenuo que te puedes imaginar, bueno, conmigo fue una preciosidad.

También le habían presentado a aquella escritora y periodista de quien había leído todos sus libros; Rosario la consideraba su maestra y jamás se perdía una sola de sus columnas dos veces a la semana en el diario:

—No sabes, Gracy, es un encanto de mujer, desde que nos presentaron me abrazó como si nos conociéramos de años y me tomó las manos cuando le dije cuánto la admiraba, bueno, ¡hubo una química! Nos hicimos amigas en instantes—. También había estado en una recepción en la que:

—¡Ay, Gracy! No sabes, yo me sentía una chinche, un don nadie, en medio de tantas estrellas de la literatura, bueno, y es que hay de todo en ese ambiente, Gracy, de verdad: claro que unos son muy payasos, pero otros son de lo más sencillo—. Pero además:

—¿Quién crees que me invitó a la presentación de su libro, Gracy? ¡No te imaginas!

Graciela respondía agrandando sus ojos, parpadeaba para fingir asombro y arqueaba sus cejas delgadas. No había entendido por qué la llamada inadvertida de Rosy, su cordialidad súbita, su invitación precipitada al restaurante donde se reunía con ella cada semana, antes de que se convirtiera en una de esas estrellas de la literatura de las que le hablaba. Pero ahora comenzaba a olfatear algo raro. ¿Qué interés tendría en hacerse brillar tan bruscamente al lado de su inmensa opacidad? Quizá era solamente que no había encontrado a alguien mejor a quien presumir sus incursiones al Olimpo literario y que la hiciera sentir importante y admirada. Y claro, para eso estaba allí siempre la tontita de Gracy, con sus oídos incondicionales y que le había prometido ser siempre su amiga: pasara lo que pasara, nunca la iba a dejar sola. Graciela dejó de escuchar a su amiga y vio a Rosario en esa misma mesa, hacía mucho tiempo, limpiándose las lágrimas y tratando de hacerse la fuerte, pero confesándole que su vida era miserable y fracasada, que hubiera querido ser un hombre como su marido para hacer lo que quisiera, para tener poder y dinero, salir donde quisiera y acostarse con quien se le diera la gana sin el reproche de nadie y seguir siendo exitoso. Pensó en cómo la vida de su amiga, que había dejado a la mitad su carrera de letras para casarse, se había topado nuevamente con la literatura cuando yacía en las profundidades de la depresión, tras su divorcio. No había duda, era cosa del destino que Rosy llegara a ser escritora: la literatura había venido a rescatarla. Además, a ella le gustaba escribir desde chica: le había leído cuentos que conservaba desde la preparatoria y seguía escribiendo clandestinamente en los escasos resquicios de su agitada vida conyugal.

—¡Gracy! ¡Yuhuu! ¡Gracy!, aquí estoy, ¿me oyes?

Graciela se ruborizó un poco.

—Perdón, Rosy, ¿qué me decías?

Rosario la miró con cierta malicia juguetona mientras le daba unos golpecillos a su cigarro sobre el cenicero.

—Que cómo te sientes en tu taller, Grace.

Se le fue el color y su labio inferior se desprendió ligeramente junto con su mandíbula. ¡Cómo era posible que lo supiera! ¡Cómo se había enterado! ¿Quién se lo había dicho? Le pasó por la mente Octavio, pero él apenas sabía de la existencia de su amiga. Sin que Graciela pudiera decir una palabra, Rosario avanzó:

—Ay, Grace, mi amor, no te preocupes. Pareces una niña, como siempre: crees que haces cosas maléficas cuando sólo son travesuras. Lo que pasa es que ahí está mi amiga Paty, seguro la conoces bien, es una gordita de lentes, un poco malencaradona, pero si vieras qué bien escribe. Bueno, seguramente ya lo notaste, es muy inteligente. Y bueno, pues la otra vez que nos vimos, tú sabes, salió a la conversación inevitablemente lo del taller. Entonces, cuando comenzó a describirte, pues dije: “no puede haber dos Gracielas Fernández con los mismos ojitos azules y tiernos”. Pero la verdad es que me enojé y pensé: “¡ah, no!, cómo es posible que no me lo haya dicho esta niña; eso sí que no se lo perdono”.

Graciela se sintió desnuda en medio del restaurante. Apoyó el codo sobre la mesa y se empezó a mordisquear el dedo meñique mirando hacia la calle, mientras su piel clara se enrojecía severamente.

—¡Ay Gracy!, ¡pero por qué te apenas, mi vida! Si la ofendida soy yo porque no me habías dicho nada. Además es algo maravilloso que te animaras a escribir. Acuérdate: hace años yo te estaba muele y muele que escribieras y tú no te aventabas. De verdad yo siempre intuí que tú tenías dotes literarias. ¡No sabes qué gusto me da, de verdad, amiga!

Graciela trató de sonreírle mientras pensaba en todo lo que ya le habría contado esa gorda chismosa y pedante.

—Oye, Grace, créeme, nada me encantaría más que leer un texto tuyo, me dicen que escribes muy bien —imaginaba a ambas riéndose jugosamente de sus narraciones telenovelescas—. Oye, Gracy, no me hagas esto, dime algo, por favor…no me digas que no me vas a dejar leer algo tuyo. Me muero por leerte —estaba aún más desconcertada: no podía creer que llegara a tanto la hipocresía de su adorada Rosy—. Okey, Grace, te entiendo, estás en la etapa en que te da una pena monstruosa enseñar lo que estás haciendo porque crees que es muy malo. Pero, mujer, así se empieza siempre, por favor… ¡tampoco te me inhibas!

Eso era justo lo que quería hacer su amada Rosy: inhibirla. Algo comenzó a hacer ebullición en su estómago y la única forma de evadirlo fue forzar la sonrisa más amarga que tenía. Entendía por fin de qué se trataba la llamada, la invitación, el café, las anécdotas que le decían “nunca vas a llegar a ser como yo, bobita” y el tiro de gracia al preguntarle sobre el taller. Todo había sido previsto.

—Oye, Grace, mi amor, de verdad: síguele, no te dejes amedrentar por las críticas. Sólo así vas a poder seguir escribiendo. Te lo digo porque así lo viví yo… además, en quién podrías confiar más que en mí que soy tu amiga y te quiero… —Rosy interrumpió sus palabras, sonrió y suspiró profundamente, mientras desviaba su mirada hacia un lugar indeterminado—. ¡Imagínate, Grace! ¡Que las dos fuéramos escritoras!

VIII

El salón estaba aún vacío y Graciela revisaba las hojas cuidadosamente mecanografiadas de su texto: las acomodaba suavemente unas sobre otras y las miraba con ternura. Una oleada de tristeza iba y venía empujándola cada vez más hacia un deseo de llorar que le parecía injustificado. La rodeaban las sillas desocupadas, los ceniceros que pronto estarían llenos y el calor de la tarde. Ésa iba a ser la última sesión del taller y había llegado anticipadamente con la esperanza de hablar a solas con Octavio de algo muy importante. No podía creer que el taller se acabara tan pronto y sin que ella hubiera aprendido a escribir una novela. Sentía que apenas estaba comenzando a entender los placeres tortuosos de la escritura cuando el tiempo se le había venido encima. Quería hacer algo: no podía quedarse desamparada, sin la esperanza de que pudiera escribir su gran proyecto: reconstruir su vida en una autobiografía disfrazada de novela. Por eso estaba releyendo todas esas hojas sin lograr concentrarse. Esperaba que algo milagroso ocurriera. Una imagen se atravesó frente a las líneas de su texto: Octavio llega al taller sonriente, como nunca lo ha visto. El salón se siente enorme porque sólo están ellos dos: él la saluda, se acomoda en su asiento, enciende un cigarro, comienzan a platicar sobre cualquier cosa hasta que él fija la vista en su sobre y le pregunta si escribió algo nuevo. Ella enrojece y tímidamente trata de explicar que trae un trabajo un poco extenso que… Octavio la interrumpe para sugerirle que no lea nada en la sesión, la mira con sus ojos de padre severo aunque complaciente y le dice que mejor le dé el sobre y se vean en un café para comentar su texto con calma. Graciela apretó los párpados que no había cerrado en un largo rato y sacudió su cabeza para tratar de regresar a la lectura. Pero pronto Octavio llegó de nuevo a la sala del taller: Esta vez está serio y con ojos malignos, como siempre. El salón está helado porque sólo están ellos dos. Saluda fríamente a Graciela mientras se acomoda en el asiento y enciende su cigarro. Platican cualquier tontería para esperar que lleguen los demás pero él ve con insistencia el sobre amarillo y no reprime el impulso de preguntar a Graciela si es un nuevo trabajo. Ella se sobresalta y duda para contestar que sí lo es. Octavio se ríe y le dice que no entiende por qué es tan tímida para mostrar sus trabajos, si son magníficos. Graciela sonríe satisfecha desviando su mirada hacia la mesa y contesta que no es verdad, que escribe muy mal, que no sabe escribir. Él se levanta para sentarse junto a ella y sorpresivamente toma su mano afilada y venosa mientras le dice que es una escritora talentosa, con futuro, que pronto podría estar publicando y que tienen que tomarse un café para discutir ese texto. Graciela se reprimió con un movimiento de cabeza más brusco y se aferró a la lectura para avanzar otras dos líneas, pero Octavio regresa al salón, esta vez mudo y distraído. Se sienta y al encender su cigarro descubre que ella está ahí. Pero no le dice nada, sólo la observa sorprendido y mira las hojas que ella estaba leyendo. A Graciela le palpitan las sienes y mueve los ojos inquieta. Octavio se levanta y camina hacia ella, se detiene y le pasa su mano de gigante sobre la mejilla enrojecida. Se sienta a su lado y comienza a dar un vistazo al texto. Tras la lentísima expulsión de una bocanada de humo la voz de ogro se impone suavemente para decirle que es una estupenda escritora, magnífica. Sin que Graciela se dé cuenta, el helado salón del taller se reduce hasta convertirse en el acogedor rincón de un café donde está con Octavio, escuchando una cátedra de mañas del oficio literario entre espirales de humo; su barbilla se apoya en el puño mientras lentamente se desliza hasta la solitaria y elegante casa del escritor, donde  pasan horas hablando de literatura bajo luces tenues. Las rosadas novelas amorosas son despedazadas por la aguda ironía de Octavio quien, tras un silencio espantoso, mete los labios de Grace bajo la espesura de sus barbas olorosas a tabaco de donde ella no quisiera salir nunca. Un resplandor inesperado asusta a Graciela, que se descubre bajo las luces de reflectores que rodean el enorme salón de arquitectura porfiriana; frente a ella hay una multitud de elegantes desconocidos; algunos parecen intelectuales sobrios o extravagantes; esperan en sus asientos que desde la mesa del presidium, la autora hable de su última novela después de haber sido presentada por su amiga Rosy Belmont y por ese viejito sabio, simpático y de piel rubicunda que la cubrió de elogios. Octavio la mira intensa y paternalmente desde la primera fila. Gracy no tiene más remedio que extender una sonrisa conmovida y se prepara para agradecer, pero un rumor ronco como la maquinaria de un tractor hizo abrir los ojos a Graciela. Era la voz de Octavio que se acercaba al salón platicando con alguien. Luego reconoció también la voz gangsteril de Paty. Sintió cómo el bochorno encendía su cara y empezó a abanicarse con el sobre amarillo relleno de su inacabada novela. El escritor y su acompañante saludaron a Grace con una ligereza que casi había sido indiferencia, charlaban de algo que los tenía conectados en miradas cómplices. En la piel de Graciela el rubor se confundió con el calor de una rabiosa amargura. ¿Por qué venían juntos?, ¿se encontraron al llegar?, ¿habrían estado en un café?, ¿de qué hablaron? Las preguntas carcomían su cabeza precipitándose hacia el fondo de tortuosas conjeturas. “Claro: esa carpeta que trae Octavio debe ser la novela de Patricia. Puedo jurarlo. ¡Qué lista! Ella sí se atrevió a pedirle su teléfono, hicieron cita para antes de llegar al taller y aseguró la asesoría de Octavio. Pero ¿qué le habrá dicho él al hojear su novela? ¡Me imagino! ¡Si dice Rosy que su Paty es muy inteligente, que escribe muy bien! ¡Si Octavio le ha dicho que tiene oficio para el relato policiaco, que sabe mantener el interés y la tensión! Por supuesto: ella no escribe telenovelas como yo. No necesita que alguien la defienda de los ataques a sus textos. ¡No es una estúpida desvalida, incapacitada para escribir!”. Sin que Gracy se percatara, el salón del taller se fue llenando de asistentes hasta que el maniático de las mangas enrolladas le preguntó si se le había caído el sobre amarillo que acaba de levantar del piso. Ella, asustada, agradeció y tomó el sobre con los dedos temblorosos. Un sudor liviano humedeció su frente. Su mirada se quedó fija en la envoltura amarilla de lo que pensó era un engendro, una deformada y monstruosa criatura. ¿Qué debía hacer ahora con esa cosa que se había atrevido a llamar novela? Sintió el impulso de tirarla allí mismo al cesto de la basura y salir huyendo del lugar. O, mejor aún, podría sacar las hojas del sobre y romperlas enfrente de todos en un ritual diabólico de rebelión absoluta a la literatura, y decirle a esos engreídos sanguinarios que no le interesaba en lo más mínimo ser escritora. En ese instante la voz de Octavio irrumpió en las charlas informales para iniciar la sesión: pasan horas hablando de literatura bajo luces tenues. Las rosadas novelas amorosas son despedazadas por la aguda ironía de Octavio quien, tras un silencio espantoso, mete los labios de Grace bajo la espesura de sus barbas olorosas a tabaco de donde ella no quisiera salir nunca. Un resplandor inesperado asusta a Graciela, que se descubre bajo las luces de reflectores que rodean el enorme salón de arquitectura porfiriana; frente a ella hay una multitud de elegantes desconocidos; algunos parecen intelectuales sobrios o extravagantes; esperan en sus asientos que desde la mesa del presidium, la autora hable de su última novela después de haber sido presentada por su amiga Rosy Belmont y por ese viejito sabio, simpático y de piel rubicunda que la cubrió de elogios. Octavio la mira intensa y paternalmente desde la primera fila. Gracy no tiene más remedio que extender una sonrisa conmovida y se prepara para agradecer, pero un rumor ronco como la maquinaria de un tractor hizo abrir los ojos a Graciela. Era la voz de Octavio que se acercaba al salón platicando con alguien. Luego reconoció también la voz gangsteril de Paty. Sintió cómo el bochorno encendía su cara y empezó a abanicarse con el sobre amarillo relleno de su inacabada novela. El escritor y su acompañante saludaron a Grace con una ligereza que casi había sido indiferencia, charlaban de algo que los tenía conectados en miradas cómplices. En la piel de Graciela el rubor se confundió con el calor de una rabiosa amargura. ¿Por qué venían juntos?, ¿se encontraron al llegar?, ¿habrían estado en un café?, ¿de qué hablaron? Las preguntas carcomían su cabeza precipitándose hacia el fondo de tortuosas conjeturas. “Claro: esa carpeta que trae Octavio debe ser la novela de Patricia. Puedo jurarlo. ¡Qué lista! Ella sí se atrevió a pedirle su teléfono, hicieron cita para antes de llegar al taller y aseguró la asesoría de Octavio. Pero ¿qué le habrá dicho él al hojear su novela? ¡Me imagino! ¡Si dice Rosy que su Paty es muy inteligente, que escribe muy bien! ¡Si Octavio le ha dicho que tiene oficio para el relato policiaco, que sabe mantener el interés y la tensión! Por supuesto: ella no escribe telenovelas como yo. No necesita que alguien la defienda de los ataques a sus textos. ¡No es una estúpida desvalida, incapacitada para escribir!”. Sin que Gracy se percatara, el salón del taller se fue llenando de asistentes hasta que el maniático de las mangas enrolladas le preguntó si se le había caído el sobre amarillo que acaba de levantar del piso. Ella, asustada, agradeció y tomó el sobre con los dedos temblorosos. Un sudor liviano humedeció su frente. Su mirada se quedó fija en la envoltura amarilla de lo que pensó era un engendro, una deformada y monstruosa criatura. ¿Qué debía hacer ahora con esa cosa que se había atrevido a llamar novela? Sintió el impulso de tirarla allí mismo al cesto de la basura y salir huyendo del lugar. O, mejor aún, podría sacar las hojas del sobre y romperlas enfrente de todos en un ritual diabólico de rebelión absoluta a la literatura, y decirle a esos engreídos sanguinarios que no le interesaba en lo más mínimo ser escritora. En ese instante la voz de Octavio irrumpió en las charlas informales para iniciar la sesión:

—Bueno, ¿alguien quiere leer sus avances?

Cuatro manos se levantaron de inmediato y el escritor asignó turnos. Una callada ansiedad invadió a Graciela. Quizá ésa era su última oportunidad de mostrarle algo a Octavio. Pero una pegajosa amalgama de orgullo, vergüenza y hastío le impedían levantar la mano. Además iba a ser la última en intervenir y quizá ni siquiera alcanzara el tiempo para que leyera. Si por lo menos Octavio viera su sobre y le preguntara “¿Tú no nos vas a leer algo, Graciela?”, pero sabía que eso jamás ocurriría. Sintió cómo su cuerpo se petrificaba mientras uno de sus compañeros leía con una voz audaz y contundente un relato que atrapó en el silencio a todos. “Ésa sí va a ser una buena novela”, se dijo Graciela al tiempo que sus dedos jugaban con el hilo rojo que se enredaba en ese disquillo de cartón para cerrar el sobre.

|

No lo podía creer: a los cuarenta y dos años se había convertido en escritora y ahora, a sus casi cincuenta, disfrutaba de los glamorosos deleites de ver publicada y vendida su tercera novela. La invitaban a charlar en la radio y la televisión, la entrevistaban los periodistas, le hacían semblanzas en algunas publicaciones literarias y femeninas; algunas veces la veía en las imágenes de las crónicas de sociales. “¡Pero si sólo se ha dedicado a contar su vida!”, se repetía Graciela. Todos los episodios de sus novelas, pensaba, ella los había escuchado de los labios de Rosy hacía años, cuando no era más que una triste ama de casa con mucho tiempo libre. Después de mucho empolvarse los dedos con las páginas, encontró el anuncio: sí, un taller de novela; eso era maravilloso. Pero comenzaría esa misma tarde y seguramente ya no habría cupo. Lo impartía el escritor Octavio Casals. Se citaban tres de sus novelas. Los títulos le sonaban huecos. Pero el nombre sí le parecía de novelista: “Casals… Casals…”, intentaba recordar inútilmente. Realmente no sabía quién era. Pero sin duda ése era el nombre de un buen escritor: Octavio Casals. Después de todo, se dijo, no estaba bien enterada del universo literario. Además, el taller se impartiría en un centro cultural de mucho prestigio. No había duda: allí sólo invitaban a gente muy reconocida. Sin pensarlo demasiado se vistió y fue a inscribirse. Tuvo que rogar mucho para que la aceptaran, pues el cupo estaba extralimitado. Pero siempre había una silla más para alguien que pagaba de contado y que daría la vida por estar allí. Acalorada de emoción, Graciela estaba segura de que esa tarde comenzaría su exitosa carrera de escritora.

No lo podía creer: a los cuarenta y dos años se había convertido en escritora y ahora, a sus casi cincuenta, disfrutaba de los glamorosos deleites de ver publicada y vendida su tercera novela. La invitaban a charlar en la radio y la televisión, la entrevistaban los periodistas, le hacían semblanzas en algunas publicaciones literarias y femeninas; algunas veces la veía en las imágenes de las crónicas de sociales. “¡Pero si sólo se ha dedicado a contar su vida!”, se repetía Graciela. Todos los episodios de sus novelas, pensaba, ella los había escuchado de los labios de Rosy hacía años, cuando no era más que una triste ama de casa con mucho tiempo libre. Después de mucho empolvarse los dedos con las páginas, encontró el anuncio: sí, un taller de novela; eso era maravilloso. Pero comenzaría esa misma tarde y seguramente ya no habría cupo. Lo impartía el escritor Octavio Casals. Se citaban tres de sus novelas. Los títulos le sonaban huecos. Pero el nombre sí le parecía de novelista: “Casals… Casals…”, intentaba recordar inútilmente. Realmente no sabía quién era. Pero sin duda ése era el nombre de un buen escritor: Octavio Casals. Después de todo, se dijo, no estaba bien enterada del universo literario. Además, el taller se impartiría en un centro cultural de mucho prestigio. No había duda: allí sólo invitaban a gente muy reconocida. Sin pensarlo demasiado se vistió y fue a inscribirse. Tuvo que rogar mucho para que la aceptaran, pues el cupo estaba extralimitado. Pero siempre había una silla más para alguien que pagaba de contado y que daría la vida por estar allí. Acalorada de emoción, Graciela estaba segura de que esa tarde comenzaría su exitosa carrera de escritora. lectura de su revista y se levantaba a servirle la cena que disfrutaban entre la plática de cómo habían pasado el día. Inesperadamente brotaban los besos, se deslizaban las caricias cada vez más extensas y terminaban refugiándose bajo las sábanas con la esperanza renovada de que ese mes sí lo lograrían: Graciela lo abrazaría al llegar y le daría la noticia enloquecedora que esperaba un hombre tan “de buena familia”, tan grande como él. Saltó al darse cuenta de que Octavio se dirigía a ella. Movió inquietamente sus ojos claros y contestó:

lectura de su revista y se levantaba a servirle la cena que disfrutaban entre la plática de cómo habían pasado el día. Inesperadamente brotaban los besos, se deslizaban las caricias cada vez más extensas y terminaban refugiándose bajo las sábanas con la esperanza renovada de que ese mes sí lo lograrían: Graciela lo abrazaría al llegar y le daría la noticia enloquecedora que esperaba un hombre tan “de buena familia”, tan grande como él. Saltó al darse cuenta de que Octavio se dirigía a ella. Movió inquietamente sus ojos claros y contestó: Pensando que al fin iba a hacer la travesura que jamás hizo de chica, subió hasta su tocador-escritorio y se puso en los labios uno de aquellos largos cigarros americanos, se miró en el enorme espejo donde a diario cepillaba su cabello y lo encendió con la espigada flama del viejo encendedor plateado. Al principio no sintió nada, pero pronto una amargura irritante anegaba su boca y su garganta. El humo salió expulsado por una violenta tos que casi la ahogó. Al recuperarse pensó que esto era un sacrificio demasiado absurdo para invocar la creatividad. Luego de preparar su aromático café y ponerlo junto a la máquina, pasó las hojas blancas por el rodillo y cuando las tuvo enfrente, cerró los ojos, soltó un suspiro y tecleó la primera palabra: “Ella”. Se veía tan linda y perfecta en la extensa pulcritud de la hoja, que Graciela comenzó a inhibirse. Tras mucho mirarla se dio cuenta de que era una pequeña palabra, que estaba allí, indefensa, en medio de tanta soledad. No se sintió capaz de continuar. Sacó las hojas e hizo a un lado la máquina. Sintió que si escribía con su vieja letra manuscrita las palabras fluirían con facilidad. Ya con la pluma en la mano titubeó unos momentos, pero nuevamente logró escribir: “Ella”. La palabra era aún más linda que la escrita a máquina pero, por eso mismo, le pareció más frágil. Estuvo unos instantes pensando en cómo quería comenzar su narración, mas no podía pasar de “Ella”. Mordía la pluma, miraba todos los objetos de su recámara, se acomodaba, le daba un trago al café que ya se enfriaba, se empeñaba en recordar lo que quería escribir y veía a “Ella” ahí, desprotegida, reclamándole que continuara la escritura. Cuanto más se esforzaba por concebir las palabras que seguirían, más fácilmente se le pulverizaban antes de escribirlas. Estaba segura de que en el taller todos llevarían el texto que les pidió Octavio; para ellos, que habían leído tanto, sería muy fácil comenzar: pensó que en esos momentos ellos llevarían escritas varias cuartillas o de plano ya habrían terminado su relato. Volteó la hoja sobre el tocador para no sentirse acosada por “Ella” y fue a tumbarse a su cama convencida de que era un fracaso para escribir. Se dijo que no regresaría nunca al taller y sintió deseos de llorar. Al apoyarse en su costado, vio en el buró la novela de su amiga Rosy Belmont. Dio un largo suspiro y, sin saber por qué, tomó el libro y abrió una página cualquiera. No había leído más que unos instantes cuando sintió el resorte comprimido de un extraño coraje, que se disparó para enviarla hasta su tocador. No despegó la pluma de las hojas hasta que anocheció.

Pensando que al fin iba a hacer la travesura que jamás hizo de chica, subió hasta su tocador-escritorio y se puso en los labios uno de aquellos largos cigarros americanos, se miró en el enorme espejo donde a diario cepillaba su cabello y lo encendió con la espigada flama del viejo encendedor plateado. Al principio no sintió nada, pero pronto una amargura irritante anegaba su boca y su garganta. El humo salió expulsado por una violenta tos que casi la ahogó. Al recuperarse pensó que esto era un sacrificio demasiado absurdo para invocar la creatividad. Luego de preparar su aromático café y ponerlo junto a la máquina, pasó las hojas blancas por el rodillo y cuando las tuvo enfrente, cerró los ojos, soltó un suspiro y tecleó la primera palabra: “Ella”. Se veía tan linda y perfecta en la extensa pulcritud de la hoja, que Graciela comenzó a inhibirse. Tras mucho mirarla se dio cuenta de que era una pequeña palabra, que estaba allí, indefensa, en medio de tanta soledad. No se sintió capaz de continuar. Sacó las hojas e hizo a un lado la máquina. Sintió que si escribía con su vieja letra manuscrita las palabras fluirían con facilidad. Ya con la pluma en la mano titubeó unos momentos, pero nuevamente logró escribir: “Ella”. La palabra era aún más linda que la escrita a máquina pero, por eso mismo, le pareció más frágil. Estuvo unos instantes pensando en cómo quería comenzar su narración, mas no podía pasar de “Ella”. Mordía la pluma, miraba todos los objetos de su recámara, se acomodaba, le daba un trago al café que ya se enfriaba, se empeñaba en recordar lo que quería escribir y veía a “Ella” ahí, desprotegida, reclamándole que continuara la escritura. Cuanto más se esforzaba por concebir las palabras que seguirían, más fácilmente se le pulverizaban antes de escribirlas. Estaba segura de que en el taller todos llevarían el texto que les pidió Octavio; para ellos, que habían leído tanto, sería muy fácil comenzar: pensó que en esos momentos ellos llevarían escritas varias cuartillas o de plano ya habrían terminado su relato. Volteó la hoja sobre el tocador para no sentirse acosada por “Ella” y fue a tumbarse a su cama convencida de que era un fracaso para escribir. Se dijo que no regresaría nunca al taller y sintió deseos de llorar. Al apoyarse en su costado, vio en el buró la novela de su amiga Rosy Belmont. Dio un largo suspiro y, sin saber por qué, tomó el libro y abrió una página cualquiera. No había leído más que unos instantes cuando sintió el resorte comprimido de un extraño coraje, que se disparó para enviarla hasta su tocador. No despegó la pluma de las hojas hasta que anocheció. Entró al salón con su texto dentro de un sobre amarillo que apretaba contra el pecho. Lo sujetaba con la misma inocencia de cuando llevaba sus libretas al colegio. Caminaba tímidamente, sintiendo las miradas de los que ya habían llegado al taller y habían tomado sus lugares. No podía dejar de tener miedo; sus manos estaban algo frías por los nervios. Pero, recónditamente, le tenía confianza a su narración y creía que podía resistir, o por lo menos, sobrevivir. Su cabello recogido con un prendedor la hacía parecer más aniñada. Mientras se sentaba, veía de reojo las caras de sus compañeros. Nada era más parecido a un festín sangriento que ese taller. Había descubierto que Octavio era el jefe de aquella secta de bárbaros disfrazados de intelectuales, y era él quien estimulaba la antropofagia de sus discípulos con su amarga erudición. Las discusiones se levantaban por el motivo más trivial, por una mínima chispa de inconformidad. Graciela creía que sólo iban al taller con el ánimo de polemizar, de golpearse por el puro placer salvaje de mostrar su bagaje cultural. Por momentos, se sentía en medio de una auténtica guerra civil, bajo el humo de los cigarros y las feroces discusiones para defender o despedazar a los autores que leían. Muchas veces no comprendía de lo que hablaban, pero cada réplica lastimaba sus oídos como cañonazos.

Entró al salón con su texto dentro de un sobre amarillo que apretaba contra el pecho. Lo sujetaba con la misma inocencia de cuando llevaba sus libretas al colegio. Caminaba tímidamente, sintiendo las miradas de los que ya habían llegado al taller y habían tomado sus lugares. No podía dejar de tener miedo; sus manos estaban algo frías por los nervios. Pero, recónditamente, le tenía confianza a su narración y creía que podía resistir, o por lo menos, sobrevivir. Su cabello recogido con un prendedor la hacía parecer más aniñada. Mientras se sentaba, veía de reojo las caras de sus compañeros. Nada era más parecido a un festín sangriento que ese taller. Había descubierto que Octavio era el jefe de aquella secta de bárbaros disfrazados de intelectuales, y era él quien estimulaba la antropofagia de sus discípulos con su amarga erudición. Las discusiones se levantaban por el motivo más trivial, por una mínima chispa de inconformidad. Graciela creía que sólo iban al taller con el ánimo de polemizar, de golpearse por el puro placer salvaje de mostrar su bagaje cultural. Por momentos, se sentía en medio de una auténtica guerra civil, bajo el humo de los cigarros y las feroces discusiones para defender o despedazar a los autores que leían. Muchas veces no comprendía de lo que hablaban, pero cada réplica lastimaba sus oídos como cañonazos.

En el taller se habían desatado comentarios cada vez más despiadados sobre sus textos. En una ocasión, el tipo que se enrollaba las mangas sin necesidad no soportó más y le dijo que su narrativa estaba más cercana a las novelillas que aparecen en las revistas femeninas; esto incitó a que la juez gorda de los lentes le dijera, “sin la menor intención de ofenderte”, que había escrito bajo el más puro influjo de una telenovela. Pero Graciela se sentía menos desprotegida al estar sentada al lado de Octavio. Desde la vez que leyó su primer texto llegaba con puntualidad para ganar su lugar junto al maestro. Allí estaba segura y era casi inmune a las críticas. Sabía que, al final, Octavio intervendría para señalar los aciertos de su texto y ésa era la única opinión que contaba. Las demás eran veneno puro. Al principio sí le habían causado algunas convulsiones, pero al cabo habían terminado por vacunarla. Así que las guerras civiles podían transcurrir con sus estruendos y cañonazos. Lo único que le importaba era disfrutar los comentarios agrios y eruditos del escritor. Comenzó a sentir agradable el olor de sus bocanadas de humo que al principio trataba de ahuyentar con discretos soplidos. Ahora creía que ese humo iba cargado de la lucidez de sus ideas. Con frecuencia, se apoyaba en el cuenco de su mano con la cabeza de lado y dejaba de tomar notas para iluminar con sus ojos la figura nerviosa de Octavio. Y él también parecía sentirse alumbrado por los ojos claros de Graciela, porque con frecuencia buscaba discretamente ese rostro extraviado de admiración y agudizaba la ironía de su comentarios. Cada vez que le pedía a ella alguna opinión sobre los textos que se leían, su voz se suavizaba ligeramente. A los demás los trataba como fieras que había que dominar con latigazos intelectuales para que no se creyeran grandes críticos literarios. Pero a Graciela la trataba con el mismo paternalismo que le inspiraría una niña linda, cándida y tonta. Esa diferencia en el trato la hacía sentir mimada, preferida, privilegiada. Era por eso que sólo de Octavio había aprendido a aceptar recomendaciones para corregir sus textos y buscaba aplicarlas al pie de la letra. Los comentarios siguieron cayendo como chorros de ácido sobre sus relatos, pero Octavio siempre los protegía y acariciaba con un inteligente comentario que le bastaba a Graciela para recuperar sus aspiraciones de escritora.

En el taller se habían desatado comentarios cada vez más despiadados sobre sus textos. En una ocasión, el tipo que se enrollaba las mangas sin necesidad no soportó más y le dijo que su narrativa estaba más cercana a las novelillas que aparecen en las revistas femeninas; esto incitó a que la juez gorda de los lentes le dijera, “sin la menor intención de ofenderte”, que había escrito bajo el más puro influjo de una telenovela. Pero Graciela se sentía menos desprotegida al estar sentada al lado de Octavio. Desde la vez que leyó su primer texto llegaba con puntualidad para ganar su lugar junto al maestro. Allí estaba segura y era casi inmune a las críticas. Sabía que, al final, Octavio intervendría para señalar los aciertos de su texto y ésa era la única opinión que contaba. Las demás eran veneno puro. Al principio sí le habían causado algunas convulsiones, pero al cabo habían terminado por vacunarla. Así que las guerras civiles podían transcurrir con sus estruendos y cañonazos. Lo único que le importaba era disfrutar los comentarios agrios y eruditos del escritor. Comenzó a sentir agradable el olor de sus bocanadas de humo que al principio trataba de ahuyentar con discretos soplidos. Ahora creía que ese humo iba cargado de la lucidez de sus ideas. Con frecuencia, se apoyaba en el cuenco de su mano con la cabeza de lado y dejaba de tomar notas para iluminar con sus ojos la figura nerviosa de Octavio. Y él también parecía sentirse alumbrado por los ojos claros de Graciela, porque con frecuencia buscaba discretamente ese rostro extraviado de admiración y agudizaba la ironía de su comentarios. Cada vez que le pedía a ella alguna opinión sobre los textos que se leían, su voz se suavizaba ligeramente. A los demás los trataba como fieras que había que dominar con latigazos intelectuales para que no se creyeran grandes críticos literarios. Pero a Graciela la trataba con el mismo paternalismo que le inspiraría una niña linda, cándida y tonta. Esa diferencia en el trato la hacía sentir mimada, preferida, privilegiada. Era por eso que sólo de Octavio había aprendido a aceptar recomendaciones para corregir sus textos y buscaba aplicarlas al pie de la letra. Los comentarios siguieron cayendo como chorros de ácido sobre sus relatos, pero Octavio siempre los protegía y acariciaba con un inteligente comentario que le bastaba a Graciela para recuperar sus aspiraciones de escritora.

pasan horas hablando de literatura bajo luces tenues. Las rosadas novelas amorosas son despedazadas por la aguda ironía de Octavio quien, tras un silencio espantoso, mete los labios de Grace bajo la espesura de sus barbas olorosas a tabaco de donde ella no quisiera salir nunca. Un resplandor inesperado asusta a Graciela, que se descubre bajo las luces de reflectores que rodean el enorme salón de arquitectura porfiriana; frente a ella hay una multitud de elegantes desconocidos; algunos parecen intelectuales sobrios o extravagantes; esperan en sus asientos que desde la mesa del presidium, la autora hable de su última novela después de haber sido presentada por su amiga Rosy Belmont y por ese viejito sabio, simpático y de piel rubicunda que la cubrió de elogios. Octavio la mira intensa y paternalmente desde la primera fila. Gracy no tiene más remedio que extender una sonrisa conmovida y se prepara para agradecer, pero un rumor ronco como la maquinaria de un tractor hizo abrir los ojos a Graciela. Era la voz de Octavio que se acercaba al salón platicando con alguien. Luego reconoció también la voz gangsteril de Paty. Sintió cómo el bochorno encendía su cara y empezó a abanicarse con el sobre amarillo relleno de su inacabada novela. El escritor y su acompañante saludaron a Grace con una ligereza que casi había sido indiferencia, charlaban de algo que los tenía conectados en miradas cómplices. En la piel de Graciela el rubor se confundió con el calor de una rabiosa amargura. ¿Por qué venían juntos?, ¿se encontraron al llegar?, ¿habrían estado en un café?, ¿de qué hablaron? Las preguntas carcomían su cabeza precipitándose hacia el fondo de tortuosas conjeturas. “Claro: esa carpeta que trae Octavio debe ser la novela de Patricia. Puedo jurarlo. ¡Qué lista! Ella sí se atrevió a pedirle su teléfono, hicieron cita para antes de llegar al taller y aseguró la asesoría de Octavio. Pero ¿qué le habrá dicho él al hojear su novela? ¡Me imagino! ¡Si dice Rosy que su Paty es muy inteligente, que escribe muy bien! ¡Si Octavio le ha dicho que tiene oficio para el relato policiaco, que sabe mantener el interés y la tensión! Por supuesto: ella no escribe telenovelas como yo. No necesita que alguien la defienda de los ataques a sus textos. ¡No es una estúpida desvalida, incapacitada para escribir!”. Sin que Gracy se percatara, el salón del taller se fue llenando de asistentes hasta que el maniático de las mangas enrolladas le preguntó si se le había caído el sobre amarillo que acaba de levantar del piso. Ella, asustada, agradeció y tomó el sobre con los dedos temblorosos. Un sudor liviano humedeció su frente. Su mirada se quedó fija en la envoltura amarilla de lo que pensó era un engendro, una deformada y monstruosa criatura. ¿Qué debía hacer ahora con esa cosa que se había atrevido a llamar novela? Sintió el impulso de tirarla allí mismo al cesto de la basura y salir huyendo del lugar. O, mejor aún, podría sacar las hojas del sobre y romperlas enfrente de todos en un ritual diabólico de rebelión absoluta a la literatura, y decirle a esos engreídos sanguinarios que no le interesaba en lo más mínimo ser escritora. En ese instante la voz de Octavio irrumpió en las charlas informales para iniciar la sesión:

pasan horas hablando de literatura bajo luces tenues. Las rosadas novelas amorosas son despedazadas por la aguda ironía de Octavio quien, tras un silencio espantoso, mete los labios de Grace bajo la espesura de sus barbas olorosas a tabaco de donde ella no quisiera salir nunca. Un resplandor inesperado asusta a Graciela, que se descubre bajo las luces de reflectores que rodean el enorme salón de arquitectura porfiriana; frente a ella hay una multitud de elegantes desconocidos; algunos parecen intelectuales sobrios o extravagantes; esperan en sus asientos que desde la mesa del presidium, la autora hable de su última novela después de haber sido presentada por su amiga Rosy Belmont y por ese viejito sabio, simpático y de piel rubicunda que la cubrió de elogios. Octavio la mira intensa y paternalmente desde la primera fila. Gracy no tiene más remedio que extender una sonrisa conmovida y se prepara para agradecer, pero un rumor ronco como la maquinaria de un tractor hizo abrir los ojos a Graciela. Era la voz de Octavio que se acercaba al salón platicando con alguien. Luego reconoció también la voz gangsteril de Paty. Sintió cómo el bochorno encendía su cara y empezó a abanicarse con el sobre amarillo relleno de su inacabada novela. El escritor y su acompañante saludaron a Grace con una ligereza que casi había sido indiferencia, charlaban de algo que los tenía conectados en miradas cómplices. En la piel de Graciela el rubor se confundió con el calor de una rabiosa amargura. ¿Por qué venían juntos?, ¿se encontraron al llegar?, ¿habrían estado en un café?, ¿de qué hablaron? Las preguntas carcomían su cabeza precipitándose hacia el fondo de tortuosas conjeturas. “Claro: esa carpeta que trae Octavio debe ser la novela de Patricia. Puedo jurarlo. ¡Qué lista! Ella sí se atrevió a pedirle su teléfono, hicieron cita para antes de llegar al taller y aseguró la asesoría de Octavio. Pero ¿qué le habrá dicho él al hojear su novela? ¡Me imagino! ¡Si dice Rosy que su Paty es muy inteligente, que escribe muy bien! ¡Si Octavio le ha dicho que tiene oficio para el relato policiaco, que sabe mantener el interés y la tensión! Por supuesto: ella no escribe telenovelas como yo. No necesita que alguien la defienda de los ataques a sus textos. ¡No es una estúpida desvalida, incapacitada para escribir!”. Sin que Gracy se percatara, el salón del taller se fue llenando de asistentes hasta que el maniático de las mangas enrolladas le preguntó si se le había caído el sobre amarillo que acaba de levantar del piso. Ella, asustada, agradeció y tomó el sobre con los dedos temblorosos. Un sudor liviano humedeció su frente. Su mirada se quedó fija en la envoltura amarilla de lo que pensó era un engendro, una deformada y monstruosa criatura. ¿Qué debía hacer ahora con esa cosa que se había atrevido a llamar novela? Sintió el impulso de tirarla allí mismo al cesto de la basura y salir huyendo del lugar. O, mejor aún, podría sacar las hojas del sobre y romperlas enfrente de todos en un ritual diabólico de rebelión absoluta a la literatura, y decirle a esos engreídos sanguinarios que no le interesaba en lo más mínimo ser escritora. En ese instante la voz de Octavio irrumpió en las charlas informales para iniciar la sesión: