|

Conseguí soportarlo por diez años y eso es decir mucho. Me refiero a mi vecino. Bueno, para ser más exacto, a él y a toda su familia, aunque he de decir que el núcleo del problema definitivamente era uno y tenía nombre. Rodrigo se llama. O se llamaba, qué sé yo. La cosa es que durante diez años se la pasó jodiéndome y lo peor del asunto es que (esto me consta) el cabrón nunca tuvo idea de lo molesto que era. Vivía en otro puto mundo, lo que descartaba de antemano el diálogo. Un día leí un artículo de un tal Stefan Haraldsson, doctor en neurología por la Universidad de Boras, que describía un tipo de trastorno cerebral poco común. La actitud y apariencia de los pacientes —el artículo tenía adjuntas sus fotografías— correspondía exactamente a la actitud y apariencia de Rodrigo. En todos los casos sus miradas daban escalofríos. Era la mirada que se obtiene al empalmar la de un bebé bizco pirómano con la de un violador de perros salchicha cruzado de quetamina con vodka. Ahora que veo hacia atrás, la última vez que estuve con Rodrigo comprendí que mucho del problema residía en su horrible cara, en su mirada subnormal.

Quizá debí haber leído ese artículo antes de tomar la decisión, aunque no estoy seguro de que entonces la hubiera modificado. ¿Qué más daba que padeciera una enfermedad o no? Para esas alturas yo había desarrollado una compleja animadversión hacia Rodrigo que difícilmente hubiera tenido un desenlace distinto, aunque el doctor Haraldsson me lo hubiera solicitado personalmente. Además, el artículo no fue publicado en lengua castellana sino hasta tres años después de que conseguí librarme de Rodrigo; es decir, ni el azar, ni la ciencia, ni los traductores estaban de su parte.

Lo hecho, hecho está y no me arrepiento de nada. Es más, puede que hasta Ingrid y Nancy me den las gracias si alguna vez les confieso que fui yo quien ideó la manera de acabar con Rodrigo. En gran medida las dos habían enloquecido por vivir con él y tener que soportarlo diariamente. Ingrid, la madre, se había encargado de criar sola a Nancy y a Rodrigo. Al parecer su marido los abandonó cuando los dos eran pequeños y, según rumores de veracidad cuestionable, ahora vive huraño y beodo en una finca morelense. Tal vez fue entonces que se comenzó a gestar la crisis nerviosa de Ingrid porque los años pasaban y Rodrigo, dentro de un cuerpo deforme que intentaba con torpeza imitar el de un adolescente, seguía comportándose como un bebé que se caga encima. Igual de escandaloso e igual de egocéntrico. Todo eso tenía que repercutir en Nancy, a la que se le negaron varias cosas y experiencias en orden de tener tranquilo a Rodrigo. Y tú sabes qué pasa cuando a una niña se le niegan cosas y experiencias. Las afrentas y epítetos incendiarios se volvieron regla por defecto. Yo lo único que recuerdo de aquel trío son las discusiones incongruentes, día y noche, protegido únicamente por las frágiles paredes de mi cuarto. Lo hecho, hecho está y no me arrepiento de nada. Es más, puede que hasta Ingrid y Nancy me den las gracias si alguna vez les confieso que fui yo quien ideó la manera de acabar con Rodrigo. En gran medida las dos habían enloquecido por vivir con él y tener que soportarlo diariamente. Ingrid, la madre, se había encargado de criar sola a Nancy y a Rodrigo. Al parecer su marido los abandonó cuando los dos eran pequeños y, según rumores de veracidad cuestionable, ahora vive huraño y beodo en una finca morelense. Tal vez fue entonces que se comenzó a gestar la crisis nerviosa de Ingrid porque los años pasaban y Rodrigo, dentro de un cuerpo deforme que intentaba con torpeza imitar el de un adolescente, seguía comportándose como un bebé que se caga encima. Igual de escandaloso e igual de egocéntrico. Todo eso tenía que repercutir en Nancy, a la que se le negaron varias cosas y experiencias en orden de tener tranquilo a Rodrigo. Y tú sabes qué pasa cuando a una niña se le niegan cosas y experiencias. Las afrentas y epítetos incendiarios se volvieron regla por defecto. Yo lo único que recuerdo de aquel trío son las discusiones incongruentes, día y noche, protegido únicamente por las frágiles paredes de mi cuarto.

¿Por qué haces tantas tonterías, Rodrigo, si no eres un niño chiquito? ¿Que no puedes pensar? Cada mañana Ingrid le hacía las mismas preguntas cuando Rodrigo se negaba a bañar y en su berrinche tiraba algún objeto de la mesa del comedor. O los domingos, cuando se oponía a ir a la iglesia, o cuando de pronto le entraban deseos de ir a ver a su tía Lola. Lo triste es que siempre terminaba acatando la voluntad de su madre: lo bañaban, iba a misa y no veía a la tía Lola. Supongo que tantas derrotas las tradujo en impotencia y tanta impotencia la terminó expresando con violencia. Antes de brincar y tratar de morder a Ingrid o a su hermana (desde la ventana de mi cocina fui testigo de este numerito al menos cien veces), se agarraba de los pelos y comenzaba a chillar como un cencerro. Sus aullidos podían oírse hasta una distancia de dos o tres cuadras, tal era el brío de las ascuas que ardían en su interior. Me imagino que le habrían dado algún tranquilizante, pero parece que el chisme nunca surtió efecto.

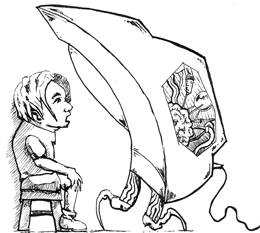

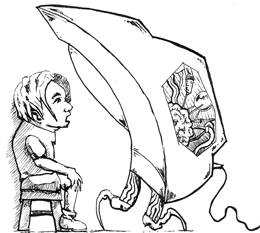

Lo que sí lo calmó durante una temporada fue la televisión. Antes de que compraran una, Rodrigo escuchaba la radio. La escuchaba hasta el tope de volumen, lo que equivalía a soportar sus aullidos. Pero con la televisión fue diferente. Como muchos otros, Rodrigo quedó esclavizado a la pantalla. Sentado y callado a escasos centímetros del aparato, se pasaba las horas viendo toda la mierda de programación del joven Azcárraga. Caray, pensé, quién hubiera dicho que la televisión me salvaría de un problema tan mayúsculo. Pero como dijo alguna vez Henry Chinaski, la gente tenía que encontrar cosas que hacer mientras esperaba la muerte, y Rodrigo ya había encontrado cómo consumir su tiempo. Fueron unos deliciosos meses de armonía, como si me hubiera mudado a un jardín japonés, hasta que a Ingrid se le ocurrió vender la tele o tirarla a la basura o metérsela por el culo, no lo sé, pero un día desapareció y yo dije: “No mames Ingrid, ¿qué has hecho?”, y más por obligación que por ninguna otra causa, regresó el antiguo Rodrigo, comunicador como nunca. Ya no había quien lo parara. Por mi parte, no podía ni dormir ni comer ni leer ni coger a gusto. Imagínate que estás en medio de un orgasmo y de pronto tu vecino comienza a azotar la cabeza contra la pared que da a tu dormitorio. La situación rayaba ya en lo insoportable. Rodrigo era un tumor maligno y yo tenía que extirparlo antes de que fuera demasiado tarde. Lo que sí lo calmó durante una temporada fue la televisión. Antes de que compraran una, Rodrigo escuchaba la radio. La escuchaba hasta el tope de volumen, lo que equivalía a soportar sus aullidos. Pero con la televisión fue diferente. Como muchos otros, Rodrigo quedó esclavizado a la pantalla. Sentado y callado a escasos centímetros del aparato, se pasaba las horas viendo toda la mierda de programación del joven Azcárraga. Caray, pensé, quién hubiera dicho que la televisión me salvaría de un problema tan mayúsculo. Pero como dijo alguna vez Henry Chinaski, la gente tenía que encontrar cosas que hacer mientras esperaba la muerte, y Rodrigo ya había encontrado cómo consumir su tiempo. Fueron unos deliciosos meses de armonía, como si me hubiera mudado a un jardín japonés, hasta que a Ingrid se le ocurrió vender la tele o tirarla a la basura o metérsela por el culo, no lo sé, pero un día desapareció y yo dije: “No mames Ingrid, ¿qué has hecho?”, y más por obligación que por ninguna otra causa, regresó el antiguo Rodrigo, comunicador como nunca. Ya no había quien lo parara. Por mi parte, no podía ni dormir ni comer ni leer ni coger a gusto. Imagínate que estás en medio de un orgasmo y de pronto tu vecino comienza a azotar la cabeza contra la pared que da a tu dormitorio. La situación rayaba ya en lo insoportable. Rodrigo era un tumor maligno y yo tenía que extirparlo antes de que fuera demasiado tarde.

El primer plan fue el más violento de todos. Una insulsa noche de invierno urbano me envolví en la ropa más oscura que encontré. No sé por qué, pero Rodrigo siempre salía a dar una vuelta a la manzana a eso de las once. También a las cuatro de la tarde. Creo que eran los únicos momentos en los que tenía la oportunidad de probar la libertad sin estar atado a la sobreprotección de Ingrid. En fin, yo había pasado las últimas noches cronometrando y estudiando la ruta errática que se había vuelto rutina inexorable para Rodrigo. Unos minutos antes de las once salí de la casa, como quien va a echar un vistazo a la luna, me dirigí hacia la calle privada y me metí en el acceso del bloque donde vivía Rodrigo.

Junto a los timbres, sobre una placa oxidada, colgaba una J de acrílico podrida por la erosión del tiempo. Nuestros departamentos están divididos en bloques de seis viviendas y cada bloque está cifrado por orden alfabético. Los bloques son de tres pisos. Cada uno tiene dos puertas robustas, flanqueadas por escaleras de barrotes negros y barandal de cedro barnizado. Dicen que los edificios tienen más de cien años y que Porfirio Díaz los mandó construir por entonces. Unas viviendas viejas que crujen cuando anochece. Rodrigo vivía en el segundo piso, en el J-3. Dentro de poco saldría a caminar, pero éste sería su último paseo. Me cobijé bajo la sombra triangular de las escaleras y aguardé en silencio. En la bolsa de mi sudadera había guardado una llave de perico.

Al fin salió. Se oyó un portazo seco y después las pisadas torpes y pesadas. Me agazapé y blandí elegantemente la llave de perico concentrando toda mi energía en el brazo derecho. Primero se asomó la sombra. Me sentí como el cobrador de Rubem Fonseca a punto de ajustar una cuenta pendiente. No esperé a que su cuerpo entero se bañara con la luz de tungsteno del zaguán. Arremetí con fuerza pero mi puntería falló: el arma golpeó en el trapecio que une el cuello con la espalda y no en el cráneo, como había calculado. Un bulto se desplomó en el piso y me di cuenta que no era Rodrigo. Dije mierda y me eché a correr calle arriba hasta el parque España. Encontré un bote para basura inorgánica junto a los columpios y eché la llave de perico. Caminé rumbo a Insurgentes y me metí a la avenida. Estuve andando varias horas y en la madrugada, cuando el frío era insoportable, regresé a mi casa. Todo estaba sumido en silencio. Me serví un vaso de leche de soya, me lavé los dientes y me metí a la cama con todo y sudadera. Carajo, mi plan había fallado.

Había matado a la vecina del J-4 y no a Rodrigo. Estaba notablemente perturbado, pero me consolé un poco con la edad de la vecina, una anciana a la que tal vez le quedaba un par de semanas de vida. Simplemente adelanté algo que ya estaba escrito. Además, cuando yo era chico y jugaba gol-para con el poli de la privada, la anciana siempre nos amenazaba. Decía que si le rompíamos un vidrio me iba a echar agua fría encima e iba a hacer que corrieran al poli. Bueno, jamás le rompí un solo vidrio pero, quién lo diría, sí el cuello. Justo cuando estaba a punto de caer dormido escuché unos chillidos demoniacos. Era Rodrigo, recibiendo un nuevo día como lo hacen los gallos.

Un par de días después la dueña de la verdulería me dijo que un loco había atacado a la señora del J-4. Estuvo internada tres días en una clínica particular que le pagó un nieto y se había mudado con él en cuanto salió. Qué barbaridad, me dijo, esta colonia se ha vuelto muy peligrosa. Lo bueno es que el loco era muy débil, dictaminaron los doctores, y aunque iba armado con un fierro, el golpe apenas la lesionó. Lo más peligroso fue lo sorpresivo del ataque. Una señora tan longeva no soporta los sustos como nosotros, decía. Le compré tres manojos de espinacas y regresé a mi cuarto. En el trayecto decidí que la violencia quedaba descartada para el próximo intento de despachar a Rodrigo.

Me acordé de la televisión y fui a una bodega Aurrerá a revisar los precios. Tenía un poco de dinero ahorrado en la casa. Mi intención era comprar la más barata, envolverla con un pliego de dibujos de Winnie Pooh, dedicar una tarjeta para Rodrigo y dejarla en la puerta de su casa. Como lo temía, aún la televisión más económica superaba mi presupuesto y, para colmo, se me había agujerado el pantalón y había perdido mi cambio. No tenía ni para un puto RTP. Cuando pasé junto a las cajas todos los cerillos se me quedaron viendo aviesamente, como si hubieran adivinado la razón por la que había entrado a la tienda. Me largué sin ganas de volver a pisar ese maldito lugar.

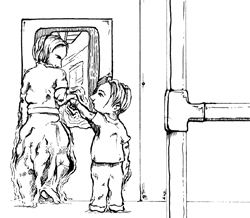

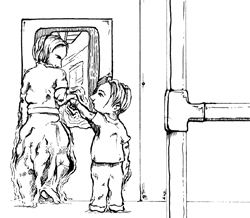

Por fin concebí un plan tan perspicaz como infalible. Fue a mediados de marzo. Rodrigo salió a dar un paseo vespertino. Lo intercepté en la calle de Zamora y le pregunté: “¿Eres Rodrigo?” Movió la cabeza como afirmando. “Tu tía Lola te anda buscando —le dije—. Ven, te voy a llevar con ella.” Y nos dirigimos al metro Chapultepec. De pronto ya estábamos en el andén con dirección a Pantitlán. Así de fácil. Alguien debió haberle dicho que nunca siguiera a los extraños. Llegó el tren como una llama anaranjada. Rodrigo estaba emocionado, seguramente era la primera vez que entraba a las profundidades del DF. Nos subimos al vagón y encontramos dos asientos libres. Próximos a llegar a Balderas le dije que iba por su tía Lola, que me esperara sentado. Me bajé de la estación y cuando el tren arrancaba agité la mano en señal de despedida. Rodrigo me miró con gesto inerte y no me devolvió el ademán. Fue la última vez que lo vi. Crucé al andén contrario y abordé el primer tren que llegó. Rodrigo iba hacia el oriente y yo hacia el poniente, cada vez nos alejábamos más. Por fin concebí un plan tan perspicaz como infalible. Fue a mediados de marzo. Rodrigo salió a dar un paseo vespertino. Lo intercepté en la calle de Zamora y le pregunté: “¿Eres Rodrigo?” Movió la cabeza como afirmando. “Tu tía Lola te anda buscando —le dije—. Ven, te voy a llevar con ella.” Y nos dirigimos al metro Chapultepec. De pronto ya estábamos en el andén con dirección a Pantitlán. Así de fácil. Alguien debió haberle dicho que nunca siguiera a los extraños. Llegó el tren como una llama anaranjada. Rodrigo estaba emocionado, seguramente era la primera vez que entraba a las profundidades del DF. Nos subimos al vagón y encontramos dos asientos libres. Próximos a llegar a Balderas le dije que iba por su tía Lola, que me esperara sentado. Me bajé de la estación y cuando el tren arrancaba agité la mano en señal de despedida. Rodrigo me miró con gesto inerte y no me devolvió el ademán. Fue la última vez que lo vi. Crucé al andén contrario y abordé el primer tren que llegó. Rodrigo iba hacia el oriente y yo hacia el poniente, cada vez nos alejábamos más.

No sé con exactitud cómo acogieron el hecho Ingrid y Nancy. Los cierto es que rara vez las veía desde mi ventana. Colocaron unas cortinas que bloqueaban la vista. Alguna ocasión me crucé con ellas en la calle y su actitud era la de siempre: caminaban con prisa quién sabe hacia dónde, la mirada distraída. Pero había algo diferente en su expresión, creo que eran los músculos de la boca. Se percibía una tensión como si se esforzaran por sonreír. En cuanto al resto de los vecinos, nunca escuché a nadie preguntar por Rodrigo, pese a que era imposible pasar por alto su ausencia. Durante muchos años no habíamos gozado de una serenidad semejante. A todos se nos comenzaron a borrar las ojeras y por fin pudimos dormir más de cinco horas y soñar quién sabe qué cosas. Yo nunca conocí a la tía Lola, pero algo me hace pensar que es la única persona que me reprocharía haber mandado a Rodrigo a las fauces de la ciudad infinita.

|

Lo hecho, hecho está y no me arrepiento de nada. Es más, puede que hasta Ingrid y Nancy me den las gracias si alguna vez les confieso que fui yo quien ideó la manera de acabar con Rodrigo. En gran medida las dos habían enloquecido por vivir con él y tener que soportarlo diariamente. Ingrid, la madre, se había encargado de criar sola a Nancy y a Rodrigo. Al parecer su marido los abandonó cuando los dos eran pequeños y, según rumores de veracidad cuestionable, ahora vive huraño y beodo en una finca morelense. Tal vez fue entonces que se comenzó a gestar la crisis nerviosa de Ingrid porque los años pasaban y Rodrigo, dentro de un cuerpo deforme que intentaba con torpeza imitar el de un adolescente, seguía comportándose como un bebé que se caga encima. Igual de escandaloso e igual de egocéntrico. Todo eso tenía que repercutir en Nancy, a la que se le negaron varias cosas y experiencias en orden de tener tranquilo a Rodrigo. Y tú sabes qué pasa cuando a una niña se le niegan cosas y experiencias. Las afrentas y epítetos incendiarios se volvieron regla por defecto. Yo lo único que recuerdo de aquel trío son las discusiones incongruentes, día y noche, protegido únicamente por las frágiles paredes de mi cuarto.

Lo hecho, hecho está y no me arrepiento de nada. Es más, puede que hasta Ingrid y Nancy me den las gracias si alguna vez les confieso que fui yo quien ideó la manera de acabar con Rodrigo. En gran medida las dos habían enloquecido por vivir con él y tener que soportarlo diariamente. Ingrid, la madre, se había encargado de criar sola a Nancy y a Rodrigo. Al parecer su marido los abandonó cuando los dos eran pequeños y, según rumores de veracidad cuestionable, ahora vive huraño y beodo en una finca morelense. Tal vez fue entonces que se comenzó a gestar la crisis nerviosa de Ingrid porque los años pasaban y Rodrigo, dentro de un cuerpo deforme que intentaba con torpeza imitar el de un adolescente, seguía comportándose como un bebé que se caga encima. Igual de escandaloso e igual de egocéntrico. Todo eso tenía que repercutir en Nancy, a la que se le negaron varias cosas y experiencias en orden de tener tranquilo a Rodrigo. Y tú sabes qué pasa cuando a una niña se le niegan cosas y experiencias. Las afrentas y epítetos incendiarios se volvieron regla por defecto. Yo lo único que recuerdo de aquel trío son las discusiones incongruentes, día y noche, protegido únicamente por las frágiles paredes de mi cuarto.  Lo que sí lo calmó durante una temporada fue la televisión. Antes de que compraran una, Rodrigo escuchaba la radio. La escuchaba hasta el tope de volumen, lo que equivalía a soportar sus aullidos. Pero con la televisión fue diferente. Como muchos otros, Rodrigo quedó esclavizado a la pantalla. Sentado y callado a escasos centímetros del aparato, se pasaba las horas viendo toda la mierda de programación del joven Azcárraga. Caray, pensé, quién hubiera dicho que la televisión me salvaría de un problema tan mayúsculo. Pero como dijo alguna vez Henry Chinaski, la gente tenía que encontrar cosas que hacer mientras esperaba la muerte, y Rodrigo ya había encontrado cómo consumir su tiempo. Fueron unos deliciosos meses de armonía, como si me hubiera mudado a un jardín japonés, hasta que a Ingrid se le ocurrió vender la tele o tirarla a la basura o metérsela por el culo, no lo sé, pero un día desapareció y yo dije: “No mames Ingrid, ¿qué has hecho?”, y más por obligación que por ninguna otra causa, regresó el antiguo Rodrigo, comunicador como nunca. Ya no había quien lo parara. Por mi parte, no podía ni dormir ni comer ni leer ni coger a gusto. Imagínate que estás en medio de un orgasmo y de pronto tu vecino comienza a azotar la cabeza contra la pared que da a tu dormitorio. La situación rayaba ya en lo insoportable. Rodrigo era un tumor maligno y yo tenía que extirparlo antes de que fuera demasiado tarde.

Lo que sí lo calmó durante una temporada fue la televisión. Antes de que compraran una, Rodrigo escuchaba la radio. La escuchaba hasta el tope de volumen, lo que equivalía a soportar sus aullidos. Pero con la televisión fue diferente. Como muchos otros, Rodrigo quedó esclavizado a la pantalla. Sentado y callado a escasos centímetros del aparato, se pasaba las horas viendo toda la mierda de programación del joven Azcárraga. Caray, pensé, quién hubiera dicho que la televisión me salvaría de un problema tan mayúsculo. Pero como dijo alguna vez Henry Chinaski, la gente tenía que encontrar cosas que hacer mientras esperaba la muerte, y Rodrigo ya había encontrado cómo consumir su tiempo. Fueron unos deliciosos meses de armonía, como si me hubiera mudado a un jardín japonés, hasta que a Ingrid se le ocurrió vender la tele o tirarla a la basura o metérsela por el culo, no lo sé, pero un día desapareció y yo dije: “No mames Ingrid, ¿qué has hecho?”, y más por obligación que por ninguna otra causa, regresó el antiguo Rodrigo, comunicador como nunca. Ya no había quien lo parara. Por mi parte, no podía ni dormir ni comer ni leer ni coger a gusto. Imagínate que estás en medio de un orgasmo y de pronto tu vecino comienza a azotar la cabeza contra la pared que da a tu dormitorio. La situación rayaba ya en lo insoportable. Rodrigo era un tumor maligno y yo tenía que extirparlo antes de que fuera demasiado tarde.

Por fin concebí un plan tan perspicaz como infalible. Fue a mediados de marzo. Rodrigo salió a dar un paseo vespertino. Lo intercepté en la calle de Zamora y le pregunté: “¿Eres Rodrigo?” Movió la cabeza como afirmando. “Tu tía Lola te anda buscando —le dije—. Ven, te voy a llevar con ella.” Y nos dirigimos al metro Chapultepec. De pronto ya estábamos en el andén con dirección a Pantitlán. Así de fácil. Alguien debió haberle dicho que nunca siguiera a los extraños. Llegó el tren como una llama anaranjada. Rodrigo estaba emocionado, seguramente era la primera vez que entraba a las profundidades del DF. Nos subimos al vagón y encontramos dos asientos libres. Próximos a llegar a Balderas le dije que iba por su tía Lola, que me esperara sentado. Me bajé de la estación y cuando el tren arrancaba agité la mano en señal de despedida. Rodrigo me miró con gesto inerte y no me devolvió el ademán. Fue la última vez que lo vi. Crucé al andén contrario y abordé el primer tren que llegó. Rodrigo iba hacia el oriente y yo hacia el poniente, cada vez nos alejábamos más.

Por fin concebí un plan tan perspicaz como infalible. Fue a mediados de marzo. Rodrigo salió a dar un paseo vespertino. Lo intercepté en la calle de Zamora y le pregunté: “¿Eres Rodrigo?” Movió la cabeza como afirmando. “Tu tía Lola te anda buscando —le dije—. Ven, te voy a llevar con ella.” Y nos dirigimos al metro Chapultepec. De pronto ya estábamos en el andén con dirección a Pantitlán. Así de fácil. Alguien debió haberle dicho que nunca siguiera a los extraños. Llegó el tren como una llama anaranjada. Rodrigo estaba emocionado, seguramente era la primera vez que entraba a las profundidades del DF. Nos subimos al vagón y encontramos dos asientos libres. Próximos a llegar a Balderas le dije que iba por su tía Lola, que me esperara sentado. Me bajé de la estación y cuando el tren arrancaba agité la mano en señal de despedida. Rodrigo me miró con gesto inerte y no me devolvió el ademán. Fue la última vez que lo vi. Crucé al andén contrario y abordé el primer tren que llegó. Rodrigo iba hacia el oriente y yo hacia el poniente, cada vez nos alejábamos más.