|

En un club nocturno de una región camboyana, un sujeto asesina al joven Dain (Zac Andrianasolo) durante un número musical de aficionados. Nina (Aurora Marion), la pareja del recién caído, deja de bailar hasta que una voz familiar confirma la muerte de su esposo. El testigo descubre la mirada atónita de la hija mestiza de un europeo llamado Gaspard Almayer (Stanislas Merhar). La mujer ahora delirante canta un aria en latín y el sirviente de su padre la contempla. Chen (Solida Chan) principia una inmersión en el pasado. Su memoria exteriorizada esboza un mundo fluvial poblado por manglares: tiempo de infancia donde la muchacha experimentó un trance cultural desde que, casi con la anuencia de su padre, el llamado capitán Lingard (Marc Barbé) la recluyó en un interinato. El flashback omnisciente sugerirá un tránsito semejante al andar de uno de los numerosos ríos del sureste meridional donde un denso puñado de elementos reiterados (barco, río, selva) construyen una dialéctica visual de encuentros y desencuentros, pero sobretodo de analogías sensoriales con el paisaje, donde la locura se manifiesta en la incomprensión de las identidades culturales y en actos de sobrevivencia frente al entorno. En un club nocturno de una región camboyana, un sujeto asesina al joven Dain (Zac Andrianasolo) durante un número musical de aficionados. Nina (Aurora Marion), la pareja del recién caído, deja de bailar hasta que una voz familiar confirma la muerte de su esposo. El testigo descubre la mirada atónita de la hija mestiza de un europeo llamado Gaspard Almayer (Stanislas Merhar). La mujer ahora delirante canta un aria en latín y el sirviente de su padre la contempla. Chen (Solida Chan) principia una inmersión en el pasado. Su memoria exteriorizada esboza un mundo fluvial poblado por manglares: tiempo de infancia donde la muchacha experimentó un trance cultural desde que, casi con la anuencia de su padre, el llamado capitán Lingard (Marc Barbé) la recluyó en un interinato. El flashback omnisciente sugerirá un tránsito semejante al andar de uno de los numerosos ríos del sureste meridional donde un denso puñado de elementos reiterados (barco, río, selva) construyen una dialéctica visual de encuentros y desencuentros, pero sobretodo de analogías sensoriales con el paisaje, donde la locura se manifiesta en la incomprensión de las identidades culturales y en actos de sobrevivencia frente al entorno.

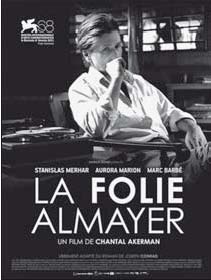

En La locura de Almayer, de la minimalista Chantal Akerman (Bruselas, 1950), un entrecruzamiento entre movilidad e inmovilidad alterna dos mentalidades para materializar una situación que va más allá del concepto vacío de la colisión de civilizaciones. El régimen estilístico de la cinta desenvuelve su visualidad en un flujo detallado de evocaciones y exteriorizaciones para recrear la experiencia de culturas en principio diferentes, pero ahora tan imbricadas que comparten una sensación de ansiedad tan desbordada como el delirio de los Almayer. Un efecto de alucinación tropical, construido a fuerza de barcos que van y vienen, registros estáticos del río nocturno, desplazamientos laterales en la selva y sonidos fuera del cuadro, muestra la agitación de los protagonistas. La estampa de ambiente presenta una lucha del individuo con su entorno, pero también instaura dos órdenes de realidad. Un par de universos no confrontados. Dos modos de ser que aparecen tan entrelazados como los manglares y de origen colonizador. La imagen total no ofrece así un choque. Se plasma en un estado de angustia: un trance en común revelado incluso por paralelismos como esa lenta aproximación de la cámara hacia la cara de Nina tras la muerte de Dain, y el acercamiento a los gestos duros y extraviados de Gaspard cuando reposa sentado y enfurecido hacia el final.

En contraste con cintas como Los encuentros de Anna (1978) o la muy reconocida y extensísima Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975), La locura de Almayer parte de la inmovilidad de un plano introductorio que registra una calma fluvial nocturna para transfigurar, a partir del segundo plano, la poética del estatismo aparente que caracteriza la obra de Akerman. Ahora un repertorio más evidente de movimientos de la cámara de Rémon Fromont aproxima con eficacia dos condiciones psíquicas y culturales. La puesta en escena es una interlocución entre lo inmóvil y lo móvil. El delirio de Gaspard ocurre en espacios interiores. Allí la imagen explora el entorno casi sin moverse. El paisaje selvático aparece en desplazamientos laterales. Es un estado de agitación. La imagen-dialéctica del filme expresa dos mentalidades en tensión. La necedad del padre ocurre sobre todo en la inmovilidad poco iluminada y profunda de la cabaña. Los deseos de Nina (“mi corazón está muerto”, dice en plena selva), al igual que la lucha de Dain, se disuelve en un mundo tropical incapaz de sosegarse. Una mentalidad suspendida y una cultura en progresión. Un estado de prejuicio ante una tendencia de emancipación que sólo es visible en el dinamismo del paisaje. Una comunión visual entre la calma y el vértigo que explora la profundidad de la escena y que oculta o revela detalles dentro y fuera del encuadre. Fidelidad a un estilo contemplativo, pero también tímido viraje formal para afinar un nuevo ritmo. Akerman ofrece el entrecruzamiento de dos disposiciones psíquicas, que implican formaciones sociales intemporales, para explicar la angustia histórica que subyace en la locura paralela.

Además del desfile de cruzamientos y reiteraciones, La locura de Almayer explota las distancias en el espacio de personajes dibujados vagamente, así como una dinámica auditiva que parece desplazarse del exterior al interior del encuadre. Estas dos lógicas espaciales yuxtaponen momentos distintos y distantes para articular una conciencia evocativa, antes que narrativa, que presenta el tiempo como una irracionalidad casi polifónica. El sirviente rememora aquí y allá la demencia paralela del padre y de la hija. Siempre al fondo del encuadre, casi incrustado en el ambiente, Chen testifica los delirios y las amenazas de Gaspard. Atestigua el menosprecio hacia la madre de su hija y deja de cantar canciones asiáticas cuando su patrón enfurece y tararea a Chopin. Aparece al fondo de un pasillo, alejado y diminuto, cuando observa a la muchacha en el interinato. Los sonidos extrínsecos se insertan en la memoria del trabajador cuando lo miramos mirar. Mientras escucha el coro del internado donde reside Nina, recuerda un andar en la selva al lado de la joven. Si el montaje retrospectivo construye una dialéctica episódica que simula la locura, el uso espacial de lo visible y de lo audible es un proceso de conciencia: el punto de vista de un camboyano que atestiguó el origen de la demencia en una suerte de reconstrucción de su memoria sensorial. Antes que un relato, Akerman ofrece una experiencia. El juego de repeticiones visuales crea una atmósfera que hace visible el influjo del ambiente.

Aunque la idea de la demencia es un leitmotiv demasiado evidente, este elemento revela un entramado de mayor riqueza estética. La imagen-locura no sólo muestra su cara. También resultan visibles sus raíces y sus extensiones. Si el punto de vista de Chen demuestra la irracionalidad de Gaspard y Nina, la unidad de actos y de elementos brinda asideros para comprender el delirio. Si en La cautiva (2000) el paisaje sugería aislamiento, en este filme la impresión de distancia sucede en un tejido de detalles apenas perceptibles, pero finamente acentuados. Ramas que se interponen en el espacio; música replicada; agitación sonora de la selva; miradas y movimientos corporales: el todo figurativo crea una mímica que teje expectativas para lograr situaciones de tensión. Ocurre un efecto similar con el contexto y sus conmociones. Akerman renuncia a mostrar en directo los sucesos sociales. Cuando Gaspard mira el barco en el que deja que su hija huya, el espectador sabe que alguien la busca al mismo tiempo que contempla el desencanto de Chen y los gestos de rechazo de su patrón cuando el asiático trata de consolarlo. El registro documental de filmes como Tengo hambre, tengo frío (1984) está ausente en favor de la semiabstracción a veces incómoda para el espectador. Tanto la naturaleza como los prejuicios culturales producen una atmósfera que se filtra en la composición visual incluso desde la cualidad óptica de una lente de longitud media donde habita una añoranza acentuada por colores ahogados.

Como versión de una novela de Joseph Conrad, La locura de Almayer no opta por la serenidad in crescendo del prosista. Muestra la sordidez habitual de la obra de Akerman. Crea un efecto de inestabilidad a través de las irradiaciones del paisaje. Elige los motivos esenciales del universo fluvial del escritor para moldearlos como procesos sociales. Si el novelista del mar, nacido en Polonia y arraigado en la lengua inglesa, quiso plasmar la lucha de los hombres con los elementos y con las fuerzas del mal (Entwistle y Gillet), en esta película aparece la pugna hombre-entorno, pero no existe eso que el autor de El corazón de las tinieblas entendió como fuerzas malignas. En el estilo renovado de la cineasta belga, estas potencias son entramados de tensiones donde subyacen fuerzas histórico-sociales. En esta alegoría cinematográfica, los protagonistas son portadores de concepciones e impulsos diferentes. Están sumergidos en la incertidumbre. La idea de la era de la ansiedad, o de esa enajenación que padecen los grupos humanos cuando realizan actividades del presente con conceptos del pasado (Marshall McLuhan), germina en Gaspard. Vástago de la desmemoria (“olvidaré a mi hija”) y del espíritu colonizador, a semejanza de la hacendada francesa (Isabelle Huppert) en el África de Materia blanca (Claire Denis, 2009), el europeo cría a su hija mestiza con nociones desgastadas. Niega su genealogía mixta. Rechaza su condición de habitante de universos distintos aunque interdependientes. Vive estancado, como toda una mentalidad, en un tiempo donde las identidades y los individuos están cada vez más entrelazados los unos con los otros.

|