| No. 131/CUENTO BREVE |

|

|

| De la tecnología, el arte y el dolor de los demás |

Elisa Corona Aguilar |

| facultad de filosofía y letras, UNAM |

|

|

|

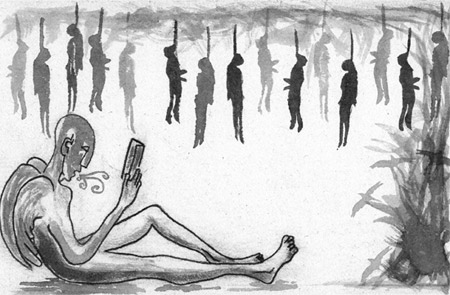

En Los hijos del limo, Octavio Paz afirma que el número creciente de conversiones a la religión y el apogeo de sectas durante ciertas épocas de la historia son consecuencia de la creencia en lo inminente del fin.1 Vimos nacer el siglo xxi a la sombra de esta creencia, ya no en un fin apocalíptico, sino en una sistemática destrucción de la humanidad por medio de la guerra y la economía voraz de las grandes potencias. Los conceptos creados por la Revolución Industrial han acelerado la historia y la finalidad misma de la vida se ha reducido a alcanzar esa falsa utopía llamada Progreso. Las artes y las humanidades están siendo expulsadas paulatinamente de esta moderna República global; serán quizá, en unos años, la única secta que dé refugio y esperanza a aquellos alienados y descreídos de la modernidad. Se cayó del noveno piso Se ahorcó a sí mismo Se resbaló con un pedazo de jabón mientras se bañaba Se ahorcó a sí mismo Se resbaló con un pedazo de jabón mientras se bañaba Se cayó del noveno piso Se ahorcó mientras se bañaba Se resbaló del noveno piso Se colgó del noveno piso Se resbaló en el noveno piso mientras se bañaba Se cayó de un pedazo de jabón mientras se resbalaba Colgó del noveno piso Se bañó desde el noveno piso mientras se resbalaba Colgó de un pedazo de jabón mientras se bañaba…3

El poeta van Wyk nos coloca frente a las puertas de lo que J.M. Coetzee llama “la cámara negra”: el cuarto de tortura, donde, dice el sudafricano, “sólo los partícipes de esta acción pueden entrar.

Pero después de más de trescientas fotografías de iraquíes torturados, después de los videos terroristas de las ejecuciones de presos de guerra, después de las imágenes del interior de la escuela en Osetia y de los policías quemados vivos en Tláhuac, esta afirmación se ha vuelto incierta. La tecnología ha entrado a la cámara negra y nos ha convertido en espectadores.

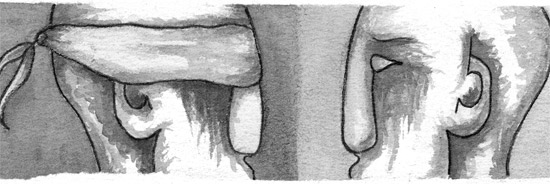

Lo que muestran estas imágenes que la tecnología nos obliga a mirar es sin duda lo que la escritora africana Nadine Gordimer intenta explicar en el cuento “La hija de Burger”4 (“Burger’s Daughter”): “crueldad pura más allá de lo humano, la imposición del dolor desprendida de la voluntad que la provoca, la tortura sin el torturador”. Los escritores permanecen aún en silencio frente al personaje que, siendo humano, debe dejar de serlo para seguir una orden tiránica. El torturador es imposible de retratar por las palabras: la literatura lo exagera, lo compadece, lo remeda, pero no logra reflejarlo. La fotografía sí. La sonrisa de la soldado estadounidense, tan amplia como la descarnada sonrisa de la Muerte, es prueba de que existe un mundo deshumanizado, ajeno a los cuestionamientos morales; un rostro que cabe ahora en el marco de una fotografía. La tecnología es capaz de retratar al torturador: las palabras aún no. J.M. Coetzee denuncia una ley que prohíbe fotografiar las cárceles en África: “como si el transeúnte no debiera tener medios para confirmar que aquello que vio no fue un espejismo o un mal sueño.” Esta censura infundada pone una venda en los ojos de aquellos que, habiendo visto, pueden aún permitirse un desliz de la memoria y olvidar. “Si hay gente muriendo de hambre, dejen que mueran lejos, entre los arbustos, donde sus delgados cuerpos no sean un reproche.”5 De igual forma, en Estados Unidos se intentó detener la circulación de las fotografías de los torturados en la prisión de Abu Ghraib. La justificación más común fue que las imágenes eran en extremo violentas y que la gente, en especial niños y adolescentes, no debía estar expuesta a ellas. Una explicación más rebuscada es la de algunos analistas y psicólogos conservadores que especulan que toda persona que distribuya estas imágenes, está cooperando y apoyando a los terroristas, cuyo primordial propósito es causar miedo y devastación emocional. Esta visión miope de los hechos y las intenciones políticas no se atreve a encarar dos aspectos de la guerra en Irak: el primero, que el gobierno estadounidense ha sido el principal promotor del miedo y del deseo de venganza; el segundo, que el terrorismo ha demostrado una capacidad estratégica admirable en más de una cuestión. No sólo nos admiramos de la estrategia del 11 de septiembre: los videos de los prisioneros, decapitados, asesinados, son admirables porque apelan a nuestro sentido humano. Mientras que en Estados Unidos existe la costumbre de borrar la identidad de las víctimas y convertirlas en números o en simples arquetipos de la desgracia, los terroristas nos presentan a individuos con voz propia, padres de familia o hijos despidiéndose de sus seres queridos. Las imágenes del preso filipino pidiendo por su familia hacen que su muerte, una muerte, se vuelva tan importante como cien muertes anónimas. Los terroristas saben que la forma de despertar la compasión es mostrar las particularidades de la víctima y devolverle la voz. Es entonces cuando el dolor de uno es igual al dolor de cien.

Depresión, sentimientos de vulnerabilidad y ultraje hasta el deseo de la venganza, pesadillas y flash-backs. Son todos sentimientos que pueden provenir de una misma imagen. Sontag insiste en esto y nos recuerda que las fotos no hablan por sí mismas: la percepción de estas imágenes es personal, subjetiva, y la mayoría de las veces imposible de traducir a palabras.

Tanto Coetzee como Sontag sospechaban que no tenemos derecho a ser espectadores del sufrimiento de otros: es ahí donde la censura se vuelve necesaria. En la novela Elizabeth Costello, la protagonista —que podría ser la voz de Coetzee— critica la obra de un escritor que, en un ejercicio de extremo realismo, describe una serie de asesinatos nazis. La muerte de esas víctimas, nos dice Costello, les pertenece sólo a ellas, su muerte es suya y nadie debe mirar por la cerradura. Sontag sospecha que la capacidad de mirar sin temor las imágenes del sufrimiento nos convence en el fondo de que el dolor no puede ser evitado, lo cual borra la responsabilidad que todos tenemos de abolir la violencia. A ambos intelectuales, Coetzee y Sontag, les preocupa que los espectadores (los privilegiados, los indemnes) tenemos que escoger entre mirar o no mirar, ser morbosos o cobardes. En Estados Unidos, el gobierno de Bush decide por su pueblo que es mejor ser cobardes y no mirar. La razón es que el ejército “salvador” perpetra ahora la violencia sobre el pueblo de Irak: el quién hace qué a quién, el pie de página, es lo que convierte a estas fotos en un arma antirrepublicana, en información que DEBE ser vista, por más aterradora que sea. “Quizá las únicas personas con derecho a ver imágenes de semejante sufrimiento extremo —escribió Sontag— son las que pueden hacer algo para aliviarlo […] o las que pueden aprender de ellas.”7 Cómo aprender de ellas es la pregunta a la cual la literatura y el arte siguen buscando respuesta.

El mal sí tiene una cara, y ésta puede ser la de cualquiera de nosotros. El director de Elefante (Elephant), Gus van Sant, se atreve a dar un rostro a los adolescentes Eric Harris y Dylan Klebold, los estudiantes de la escuela de Columbine que el 20 de abril de 1999 perpetraron una matanza dentro de las instalaciones escolares. El director nos presenta las vidas de distintos adolescentes a lo largo de esa mañana de abril, sus problemas, sus frustraciones y su manera individual de lidiar con el dolor. A un espectador que no conozca los nombres subrayados el día de la matanza le será difícil adivinar quiénes van a cometer el genocidio Eric y Dylan8 son dos estudiantes comunes entre los cientos que asisten diariamente a la escuela; su vida es similar (que no igual) a la de todos los demás hasta el momento de la matanza. El director logra así presentarnos un extraordinario retrato de dos personas comunes, dos seres humanos tan contradictorios como cualquiera de nosotros, que en cierto momento tomaron partido por la violencia. Elefante no sataniza a Eric y Dylan: los presenta como humanos que optan por el mal. Esto los acerca a nosotros, a nuestro entendimiento racional y emocional, y en cierta forma nos reconcilia con ellos. El horror es retratado, pero no en su totalidad: al final, Eric encuentra a una pareja escondida en un closet y con un juego de azar (un “de tín-marín-dedó-pingüé”) decide a quién matar primero. Los espectadores no vemos ni oímos ya el disparo. Un cielo aborregado llena la pantalla. Silencio. El arte nos enfrenta una vez más a las puertas de la cámara negra, pero sobriamente decide mantenerse afuera. El retrato del torturador es de una naturaleza compleja, pues para encontrar la verdad detrás de los meros hechos debe existir una confluencia de lo individual con lo general. Un individuo lleva detrás de sí la carga histórica, política y social de su contexto. Mostrar el rostro de un actor para personificar el mal es un truco fácil y no nos conduce a la reflexión, pues al finalizar la película el actor vuelve a ser sólo un actor y perdemos de vista la naturaleza y el motivo del mal. Mostrar un rostro de un perpetrador real de la violencia puede llevarnos a creer que esa única persona es el mal mismo y una vez eliminada, el mal desaparecerá.9 El rostro nos impide ver lo que hay más allá: un conjunto de intereses, un sistema promotor de la violencia. En la película Doctor Insólito o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba (Doctor Stran-gelove or How I leanerd not to worry and love the bomb), Kubric logra proyectar en la pantalla los mecanismos extremos en funcionamiento con los trastornos y las decisiones individuales. Los intereses y la insensibilidad del Doctor Strangelove y del jefe de las fuerzas armadas no aparecen como algo separado de su contexto político e histórico. El cineasta logra transmitirnos un trozo de verdad y nos recuerda que el mal es más complejo de lo que comúnmente pensamos. Me permito ahora la irresponsabilidad de criticar dos películas que no he visto. No por sus cualidades artísticas, pues las desconozco, sino por el efecto que han causado en algunos de sus espectadores. La primera es Irreversible. Cuando pedí una opinión de esta película a un amigo cuya plática siempre ha sido esclarecedora, me dijo que si la gente iba a verla dos veces, sería sólo por la devastadora escena de una brutal violación. El deseo de la gente de enfrentarse a imágenes como éstas (el mismo deseo que incita a los estadounidenses a buscar con avidez los videos terroristas en Internet) prueba que hay un placer no sólo en mirar, sino en presumir que “se puede mirar” sin volver el rostro, sin parpadear. El entendimiento cede su lugar al morbo en su calidad más pura: es la atracción malsana por lo prohibido, lo desagradable o inmoral lo que vende este tipo de cine. La segunda película es La pasión de Cristo. El comentario generalizado que escuché durante el tiempo de exhibición de la película (y sólo entonces, pues después nadie se ha vuelto a acordar de ella) fue que Gibson quiso cambiar el romanticismo por el realismo, cambiar las imágenes de un Cristo adolorido pero inhumanamente aguantador por un Jesús amoratado y casi descuartizado a latigazos. Cuál es el mérito o la aportación a la versión bíblica —de una u otra aproximación— es algo que aún no comprendo.

La contracultura del cómic, el rock y el heavy-metal lleva ya varias décadas en la búsqueda de este discurso. En sus primeras apariciones en entrevistas, el cantante Marilyn Manson decía que su proyecto artístico se trataba de “entender nuestros miedos, porque el miedo surge donde no podemos comprender”. El videoclip ha dado nuevas posibilidades de explorar nuestras emociones frente al horror y la violencia: para las nuevas generaciones es ya una forma de comprensión. La música y la letra de la canción “Personal Jesus”, simultáneas a la imagen de Manson cargando un bebé, sin duda despiertan pensamientos torcidos y provocativos, repulsión y fascinación que podemos aprehender y diseccionar (“siento que lo va a tirar en cualquier momento”, fue el espontáneo comentario que escuché de un televidente). En la película Dancer in the Dark, la protagonista Selma sólo ve con claridad y pierde el temor a las situaciones atroces de su vida cuando comienza a cantar y bailar; sólo así puede llegar hasta el cuarto de ejecución donde cumplirá su condena. Insisto en la importancia actual del cine y el videoclip porque difiero de Sontag en una cuestión: la escritora siempre creyó con firmeza que la memoria trabaja por imágenes fijas, y por esto, “photography has the deeper bite”.11 Tanto la naturaleza misma del cuerpo humano como la experiencia empírica me hacen recusar esta premisa. Que alguien me enseñe a recordar mejor una fotografía tamaño infantil que un rostro en el movimiento efímero y peculiarmente arrítmico de reírse. Al recordar el 11 de septiembre no veo en mi mente una panorámica de Manhattan sin las torres: veo las torres cayendo, una después de la otra, entre una polvareda que avanza y se traga poco a poco la ciudad.

¿Cómo enfrentarnos el dolor de los demás? La cultura moderna de Occidente no ha sabido responder a esa pregunta y nos encontramos indefensos e inválidos ante situaciones tan viejas como la humanidad misma. ¿Cómo aproximarnos a las imágenes y a las víctimas mismas de una guerra si somos incapaces de dar un pésame sin tartamudear? Ante el dolor de otros, ante la realidad inevitable, no he conocido mejor lenguaje que el del silencio. Pero nuestra época es una época de imparable ruido. El barullo constante de la civilización nos aleja y nos protege de la verdad. El silencio nos aterra de igual forma que los espacios vacíos aterraban a una sociedad refugiada en el estilo barroco. El silencio nos recuerda que la humanidad está siempre a punto de destruirse a sí misma. El humor en su lado más negro parece tener la capacidad de despertar nuestra conciencia e incitarnos a actuar. El humor puede ser una aguda herramienta de lo humano y cumple la función que Jakobson y los formalistas asignaron al arte en general: nos desautomatiza, nos hace ver como nuevo lo ya visto. Shklovski escribió en 1917: “La automatización devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra […] Para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte.”12 Al modificar los hechos por medio del humor y la ironía, el arte nos acerca a la realidad. En su más popular ensayo, “A Modest Proposal”,13 Jonathan Swift sugiere al gobierno inglés que la mejor forma de disminuir la pobreza de Irlanda, acabar con el hambre y el sufrimiento de la gente, es comerse a los niños. La propuesta de Swift es explicada con gran detalle —incluyendo una que otra receta para disfrutar de la carne tierna de niño irlandés— y sus argumentos son perfectamente racionales, congruentes y convincentes. El ataque a la monarquía inglesa es casi obsceno: si ya los están matando de hambre, nos dice en forma tácita el ensayo, ¿por qué no mejor comérnoslos y hacer del canibalismo una nueva forma de vida en el Imperio? El ensayo del agudo escritor inglés es racional y al mismo tiempo ultrajante, inhumano. En 1729, Swift intentaba despertar el sentido humano de la nación con esta desmesurada metáfora. El problema fue que mientras unos leyeron en forma literal, otros se sintieron deliberadamente ofendidos por un ataque tan brutal a la nación. Swift fue acusado no sólo de antipatriota sino también de caníbal. Ya en el siglo xviii, el sentido humano —y el sentido común— parecen haber estado tan atrofiados y enmohecidos como lo están ahora. “A Modest Proposal” de Swift resultó ser un gran triunfo literario pero un fracaso político. Su error fue quizá el hacer su metáfora no sólo perfectamente racional, sino también desmesuradamente ofensiva. En el programa de televisión dirigido por Michael Moore, The Awful Truth, el audaz documentalista recurre al humor para provocar y despertar las conciencias de los empleados administrativos de la compañía de seguros médicos Humana. La empresa se niega a liquidar un transplante de páncreas a uno de sus clientes con serios padecimientos de diabetes a pesar de que él pagó durante toda su vida por el mejor contrato de la aseguradora. Moore y el cliente afectado se presentan en las oficinas principales de Humana con coloridas tarjetas de invitación que muestran a una simpática calavera diciendo: “I’m having a funeral… and you are invited!” [“Voy a dar un funeral… ¡y tú estás invitado!”], remedando la convencional invitación que diría: “I’m having a party… and you are invited!” [“Voy a dar una fiesta… ¡y tú estás invitado!”]. En el interior de la tarjeta, en el lugar de la fecha está escrito: “A partir de hoy, podría ser cualquier día”, y los datos del trabajador, recordándoles así que la negación de la empresa a pagar por un transplante de páncreas causará directamente la muerte de un ser humano. Para continuar con su estrategia humorística, Moore y el cliente hacen un “ensayo” del funeral frente a las puertas del edificio. La estrategia da resultado: el cliente afectado recibe el apoyo y el financiamiento para la operación. No podemos afirmar que los empresarios estadounidenses del siglo xx son más sensibles a la desautomatización por medio del humor que los ingleses del siglo xviii. De hecho, sólo podemos aventurar que su miedo a la denuncia pública y a la ridiculización de su empresa en los medios televisivos fue lo que cambió su decisión. Pero sin duda la denuncia por medio del humor negro, un tanto más mesurado que el de Swift, funciona para llamar la atención y enfrentarnos cara a cara con el canibalismo institucional.  En su conferencia Nobel titulada “Él y su hombre”, J. M. Coetzee nos muestra el humor que pasa desapercibido en la Historia por cuestiones políticas, religiosas o culturales. El personaje de este relato es el famoso náufrago Robinson Crusoe, quien, retirado de la vida de aventuras, se dedica a descansar y a leer las cartas que “su hombre”, el buen salvaje Viernes, le manda desde lugares lejanos por los que se encuentra viajando. Desde la ciudad inglesa de Halifax, Viernes describe una máquina de ejecución (muy parecida a la futura guillotina). Sin un asomo de ironía por parte de Viernes (pero sí de Coetzee), el ex náufrago Robinson lee en una carta cómo la ley perdonaba la vida a los condenados a muerte bajo una condición: que en el tiempo que tarda la hoja de metal en caer, pudieran levantarse, salir corriendo, bajar la montaña, cruzar el río a nado y escapar del verdugo. “Pero en todos los años que el ingenio estuvo en Halifax —escribe Viernes—, esto nunca pasó.”14

En su conferencia Nobel titulada “Él y su hombre”, J. M. Coetzee nos muestra el humor que pasa desapercibido en la Historia por cuestiones políticas, religiosas o culturales. El personaje de este relato es el famoso náufrago Robinson Crusoe, quien, retirado de la vida de aventuras, se dedica a descansar y a leer las cartas que “su hombre”, el buen salvaje Viernes, le manda desde lugares lejanos por los que se encuentra viajando. Desde la ciudad inglesa de Halifax, Viernes describe una máquina de ejecución (muy parecida a la futura guillotina). Sin un asomo de ironía por parte de Viernes (pero sí de Coetzee), el ex náufrago Robinson lee en una carta cómo la ley perdonaba la vida a los condenados a muerte bajo una condición: que en el tiempo que tarda la hoja de metal en caer, pudieran levantarse, salir corriendo, bajar la montaña, cruzar el río a nado y escapar del verdugo. “Pero en todos los años que el ingenio estuvo en Halifax —escribe Viernes—, esto nunca pasó.”14En los tres ejemplos anteriores se nos muestra que el humor dentro de la desgracia ajena, este retrato distorsionado por el filtro de la ironía, nos aterra para mostramos la verdad; juega con la pérdida total de la esperanza, la resignación, la imposibilidad rotunda de cambiar una situación patética. Y en medio de esta desesperanza surge un cambio en las conciencias de aquellos que saben leer entre líneas, una reacción firme a una situación que sacude y violenta nuestra apatía. Nace, pues, en medio de la desgracia latente y desnuda, una nueva esperanza. Se nos muestra también, en los tres casos, una fractura de la razón, un punto ciego de la argumentación lógica que parece incapaz de ver el sentido humano de las cosas. En un análisis de la persecución de brujas, la investigadora Elia Nathan Bravo recusa el adjetivo de ilógico tan atribuido a la cacería de brujas y a las acusaciones y métodos de los inquisidores: “…pienso que la teoría europea de la brujería es falsa […] pero no que es irracional, [ya que] es una teoría en que se parte de ciertas premisas que tienen un fundamento teológico…”15 De igual forma, Sontag reflexiona sobre el conjunto de fotos Without Sanctuary (fotografías de negros asesinados y torturados por el KKK, abrumador antecedente de las fotos de Abu Grahib) y concluye que “no eran las acciones de ‘bárbaros’ sino el reflejo de un conjunto de creencias, el racismo, las cuales, al definir a un pueblo como menos humano que otro, legitiman la tortura y el asesinato.”16 Nos impresiona de estas fotos, igual que de las de Abu Grahib, la desvergüenza de los victimarios que sonrieron frente a las cámaras y dispararon el flash con la intención de conmemorar el recuerdo de lo atroz. Querer capturar un espectáculo devastador y una prueba de los actos degenerados de la gente: esto es lo que nos conmociona y nos parece ir más allá de lo humano. Para quienes tomaron las fotos y posaron con orgullo, la razón justificaba el acto. El discurso se nos va de las manos, nos traiciona y se pone al servicio de la brutalidad y la guerra. La imagen y la razón nos engañan una vez más, ocultan la verdad de la Historia y se vuelven inhumanos. Nos vemos obligados una vez más a volver al silencio de Viernes que nos observa como una serpiente a la espera de nuestro más imperceptible movimiento para devoramos. La mutilación del lenguaje se encuentra dentro de la razón misma y dentro de todos nosotros.

La legitimación de la guerra y de la tortura es pues una más de las fracturas de la razón que debemos analizar en la actualidad. El Malleus Maleficarum o El martillo de las brujas. Para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa maza fue escrito en 1486 por los inquisidores alemanes Kramer y Sprenger. Este texto justifica, institucionaliza y promueve la tortura y el asesinato de las brujas. La capacidad discursiva de los inquisidores es aguda como un bisturí y, sin embargo, nadie en su sano juicio podría negar que el Malleus es la obra de una pareja de sicóticos. Existe una interesante y deliberada ambigüedad en el manual de los inquisidores: su discurso afirma enérgicamente la existencia de las brujas, pero al mismo tiempo que promueve su cacería, insinúa que es imposible acabar con ellas, que siempre existirán aunque la Iglesia y el pueblo las persigan. Esta ambigüedad no es un descuido: es una previsión de los autores para asegurar la existencia duradera de la Inquisición. Si las brujas son exterminadas por completo, Kramer y Sprenger se quedan sin trabajo. El reelecto George W. Bush parece ser un digno aprendiz de los dos inquisidores medievales. La insistencia en el peligro del terrorismo con el que atormentó a su pueblo antes y durante su campaña electoral llevaba consigo la ambigüedad de que el terrorismo es un mal inacabable. La invasión a Afganistán no acabó con el terrorismo, sólo acrecentó el miedo a él y legitimó la invasión a Irak. La ocupación en Irak sigue siendo fuente inagotable del miedo y de la expectativa de un nuevo ataque. El pueblo estadounidense parece estar tan convencido de su misión salvadora del mundo que la ausencia de armas biológicas no los escandalizó en absoluto ni les impidió continuar en su misma línea argumentativa: 1) los terroristas están por todas partes; 2) hay que exterminarlos sin importar las vidas inocentes que eso cueste. Esta última línea de acciones en la política exterior de Bush también muestra una aterradora semejanza con el aparato inquisidor medieval. Torturar y matar a cien mujeres inocentes es legítimo con tal de no dejar escapar a una bruja: torturar y matar afganos, iraquíes, árabes, musulmanes y toda raza no anglosajona es justificable si con esto se elimina a los diabólicos terroristas. Y el pasado 2 de noviembre el pueblo estadounidense le regresó a Bush su trabajo.

Estoy convencida de que la constante presencia de imágenes de guerra, tortura y dolor a la cual nos enfrentamos cada día en los medios de comunicación, no nos hace menos sensibles. Hoy no siento menos que hace dos meses al ver las fotografías de los policías linchados en Tláhuac, por la misma razón quizá por la que se puede llorar al final de una película que uno se sabe de memoria. “El patetismo [….] no se desgasta —escribe Sontag—, la gente no se curte ante lo que se le muestra.”17 Pero podemos sospechar que no en todos los casos es así. Habrá gente que después de ver tres o cuatro veces la caída de los desesperados, lanzándose desde las ventanas de las torres gemelas en llamas, quizá ya no tuerza la boca, no cierre los ojos, no vuelva el rostro hacia otro lado. Habrá quienes después de ver tres o cuatro videos snuff comiencen incluso a disfrutarlos: si existen, es porque existe un mecanismo en nuestra forma de sentir que comienza a disfrutar con la visión del dolor de otros. Debemos preguntarnos también si esta capacidad de conmocionarnos ante lo horroroso es un acto de la voluntad. ¿Nos permitimos sentir el dolor de los demás o es un acto reflejo involuntario como respirar? Cuando reímos tres veces con el mismo chiste o lloramos con la misma película, ¿estamos permitiendo que eso suceda o es una acción fuera de nuestro control? En un caso u otro, estas emociones provenientes del artificio cotidiano son totalmente inofensivas. Pero con el horror a la guerra, a la muerte, a la tortura, es muy distinto: tenemos que seguir viviendo y el miedo nos paraliza. Es entonces cuando nuestra voluntad se defiende de esta parálisis con aparente indiferencia y apatía. “Los estados que se califican como apatía, anestesia moral o emocional, están plenos de sentimientos: los de la rabia y la frustración.”18 Los medios de comunicación nos muestran guerras y sufrimientos lejanos y apartados de nuestra vida cotidiana. Esta lejanía nos convence de que no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto y nos sume en estos sentimientos paralíticos. Aquellos que hacen algo al respecto —pienso en médicos y paramédicos— deben defenderse de igual forma del horror para poder cumplir con su trabajo. Hay médicos que parecen no conmoverse en lo absoluto con los padecimientos y accidentes a los que se enfrentan día a día, pero esto les permite continuar con su propósito inicial de ayudar a los enfermos. “La compasión es una emoción inestable. Necesita traducirse en acciones o se marchita”, dice Sontag. Cualquier emoción, diría yo. Parece ser que en Estados Unidos la compasión se marchitó hace mucho tiempo, pues cuando hubo la oportunidad de actuar, más de la mitad de la población votó por la guerra, la tortura y el genocidio. La tecnología no se detiene. El 31 de octubre de 2004, el periódico The Herald publicó un artículo sobre las recientes investigaciones concernientes a la memoria. Roger Pitman, profesor de psiquiatría de Harvard, y otros investigadores involucrados están experimentando con ciertas drogas que eliminan el PTSD (post-traumatic stress disorder, síndrome de estrés postraumático), es decir, que ayudan a las personas afectadas por una experiencia trágica a lidiar y en cierta medida a adormecer las emociones que les provoca este recuerdo perturbador. En la Universidad McGill de Montreal, el neurólogo Karim Nader sugiere ir un paso más allá y eliminar por completo los re-cuerdos. La ciencia ficción —que, hemos comprobado, no es más que la realidad del mañana— está ya obsesionada con este tema. Películas como Misteriosa obsesión (The forgotten) o El enviado del mal muestran el miedo a la manipulación de la memoria. El guionista Charlie Kaufman en su película El eterno resplandor de una mente sin recuerdos (The eternal sunshine of a spotless mind) nos recuerda la importancia de los recuerdos y el problema ético que implica la posibilidad fisiológica de borrarlos, así como el derecho al arrepentimiento, el cual puede ser obliterado por la tecnología. La memoria es esencialmente ética, nos dice Sontag; es una capacidad humana que despierta siempre nuestro deseo de justicia. La memoria, se dice comúnmente, nos hace aprender del pasado y de la Historia. De acuerdo a los sucesos presentes, no parecemos haber aprendido mucho: nuestra memoria ya parece estar lo suficientemente adormecida y perforada. “La creencia de que la memoria es una acción ética yace en lo más profundo de nuestra naturaleza —nos dice Sontag—, la insensibilidad y la amnesia parecen ir juntas.”19 La tecnología nos ha transformado en formas que aún no podemos traducir a palabras y continúa arrastrándonos de espaldas hacia el futuro.  Mientras la tecnología nos lleva hacia el Progreso, nuestro entendimiento humano no parece capaz de llevarle el paso. En un mundo donde la guerra se ha vuelto inevitable, Coetzee, Sontag y Gordimer se preguntan: ¿qué nos queda? Impedir el genocidio, dice Sontag, “seguir las leyes de la guerra”. Tarea humillante y desalentadora. Restaurar el sentido de lo humano sobre la faz de la Tierra, aventura Gordimer con sincero optimismo. Cuando esto suceda, agrega Coetzee, la opción ya no será mirar o no mirar; el artista podrá entrar incluso a la cámara negra para juzgar y redimir. La tecnología nos confunde o nos obsesiona, despierta nuestra conciencia o nos vuelve apáticos. El arte, en cambio, nos ayuda a comprender. Es, pues, nuestro intelecto, nuestra capacidad de reflexión, nuestra humanidad la que en este nuevo siglo debe ayudarnos a comprender, a mirar dentro de la cámara negra y a llevar a sus víctimas de vuelta al ámbito de lo humano. |

|

1Cfr. Octavio Paz, “La tradición de la ruptura”, en Los hijos del li-mo. Obras completas, tomo I, México, FCE, 1994. |

|

Dibujos de Edgar Gracilazo, Tec de Monterrey, campus Ciudad de México. |