|

A José María Espinasa

La prosa de Vallejo, pautada, por su condición eminentemente musical, es un decir de loro (como él ha dicho) que a pesar de habérsele negado la amplitud del vuelo, se le ha otorgado el don de la palabra extensa: palabra que se sabe las claves del bien decir y del maldecir. La prosa de Vallejo, pautada, por su condición eminentemente musical, es un decir de loro (como él ha dicho) que a pesar de habérsele negado la amplitud del vuelo, se le ha otorgado el don de la palabra extensa: palabra que se sabe las claves del bien decir y del maldecir.

Si alguna vez líquido como sustantivo, tuvo razón para ser utilizado como adjetivo, es precisamente cuando se refiere a la densidad de la prosa vallejiana, pues su raudal verbal humedece la página impresa y seduce a la hembra que habita en la pupila de todo lector; raudal no en el sentido de masa lingüística al servicio de la expresión barroca, sino en cuanto a fluidez, velocidad, ritmo interior.

En 1942, Medellín tiene la fortuna de ver nacer a uno de los escritores más cáusticos de la actual narrativa colombiana. Escritor que recurre a sí mismo, al yo, para construir el ustedes, un ustedes que es depurado por la trama de la ironía, el sarcasmo, la vil burla, que poco a poco dan cuerpo a la diatriba.

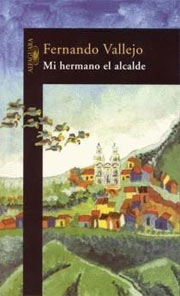

Después de que nos ofreciera su visión de los caminos por los que el narcotráfico destruye el tejido neural de Colombia, en su libro La virgen de los sicarios, y de su último texto de ficción conocido —“La rambla paralela”—, Vallejo tornó al silencio, del cual, se había dicho, no pensaba regresar. Pero la rueda de la fortuna no se detiene, y vuelve a lanzarlo al cuadrilátero en que se convierte la página en blanco cuando se enfrenta a la realidad, y hace un par de meses, ve la luz su libro más reciente: Mi hermano el alcalde.

En este volumen, el también músico, biólogo y cineasta, desnuda la corrupción y evidencia la apatía del pueblo colombiano, su innata naturaleza arribista, así como su democracia blandengue y ficticia, descripción que, tristemente, bien podría aplicarse a cualquiera de nuestros países latinoamericanos. El hilo narrativo es tendido por su hermano, Carlos, en su afán por llegar a ser alcalde de Támesis, un pueblo del departamento de Antioquia de donde es originario el escritor. Esta aspiración política resulta del absurdo, pues según el narrador, se da de repente, después de que Carlos enferma del dengue que todos creían era SIDA.

Conforme se desarrolla la obra, la disección del sistema político colombiano se imbrica con la vida sexual de Carlos, el quinto hermano de Fernando, que es también, junto a su otro hermano —Darío—, homosexual, ofreciéndonos una paradoja exquisita del mentado machismo latino: Carlos, gay “desclosetado” que anda por todos lados con su “burro” (su amante, del cual sobra decir el porqué del apodo), gana inusitadamente un puesto público de elección popular.

Pero no nos dejemos engañar tan fácilmente, ya que el triunfo en su lucha por la alcaldía, no se lo da la sabiduría del voto popular razonado (que después dirá a coro, que sí, que todos votaron por él), sino las putas, las madres de un convento y los muertos vivientes que votan hasta tres veces. He aquí un bello aguafuerte alegórico del absurdo maravilloso de nuestra América y de la locura genética de su historia.

Vallejo no condesciende frente a nadie ni a nada, ni tiene miedo de decir lo que cree y piensa: “El pueblo es mierda (déme, déme, déme) y la democracia una puta que hoy picha con uno, mañana con otro.”

Mi hermano el alcalde es, en síntesis, una diatriba endiablada en la que, aunque con el tono un tanto domeñado, la esencia iconoclasta no cesa, sino anda como la corriente hambrienta del río que espera por debajo al nadador que, desprevenido, se regocija en la superficie mansa.

Así, lector amigo, cuidado cuando vea una bandada de verdes loros volar sobre su cabeza (ajústese bien el jipijapa, cucurucho de papel o sombrero charro), que uno de ellos ha de ser Vallejo, o su fantasma, bien a bien no lo sabemos, y si escribe lo que escribe, como lo escribe, vaya usted a saber lo que es capaz de hacer a esas alturas con sus intestinos llenos de semillitas digeridas. Por si las dudas: Salve Vallejo.

|